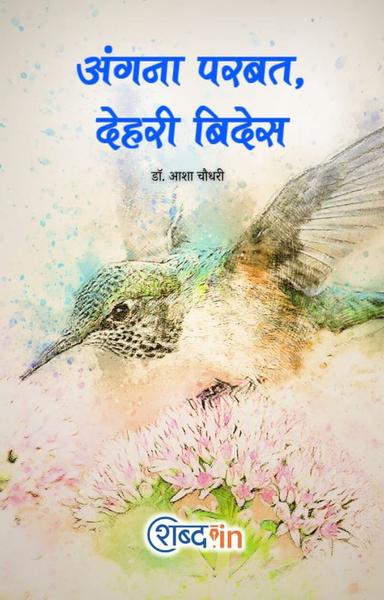

अंगना परबत, देहरी बिदेस

डॉ आशा चौधरी

1-

ट्रेन के पूरी रात के सफर के दौरान अनगिनत स्मृतियाँ और बस् अवसाद ! मानो ये ही उसके साथ थे। लखनऊ मेल से दिल्ली का फासला रहता भी रात ही रात का था। ट्रेन छूटते ही उसने अटैंडेंट से बेड रोल ले लेने के बाद जो मुंह ढाँपा तो सुबह दिल्ली आने पर ही उघाड़ा था। इतने बरसों के अबोल, अदेखे के बाद भी अपनों की पहचान में मन कहाँ देर करता है। चट् से पहचान लिया था उसने स्टेशन पर अनमने से खड़े प्रेम भैया को। प्रेम भैया अकेले ही आए थे उसे लिवाने, वही प्रेम भैया जो उसे बचपन में अक्सर छेड़ा करते थे-

‘रत्नों, बना दे मेरा स्वेटर जल्दी, नहीं तो अपने नाम के आगे चोपड़ा लगा लूंगा !’

वे तो घर में किसीको भी छेड़ने से बाज न आते थे।

’चाची, जल्दी लाओ नाश्ता नहीं तो चोपड़ा.......’

’मम्मी, पाॅकेट मनी बढ़ाओ प्रेम चोपड़ा आता है .......’

स्मृतियाँ भी कैसी-कैसी कोई ओर नहीं, कोई छोर नहीं .......

शायद वे भी ऐसी ही किन्हीं स्मृतियों की पकड़ में थे, सो सामान के नाम पर उसके एकमात्र बैग की उठाई-धराई, टिकिट चैक कराना-धराना सब मशीन की मानिंद किये जाते थे, वरना वे ऐसे चुप्पे तो कतई न थे।

‘मुझे पहले अस्पताल ही ले चलो भैया !’

उसकी डूबती आवाज ही का असर था कि भैया ने कार अस्पताल की ओर ही मोड़ ली थी जो कि एक भव्य पंचसितारा होटल की तरह की लुक दे रहा था। आलीशान अस्पताल के कैपंस में दाखिल हो जब कार विशाल पोर्च में रुकी तब तक भी आँसू उसके थे कि रुकने का नाम ही न लेते थे। जब भैया उसे हाथ से सहारा दे वार्ड की ओर ले चले तो आँसू और इठला गए थे। आखिर भाई का सहारा जो था ! मगर जब वह वार्ड में पहुँची तो बेड पर निश्चल, निश्चेष्ट तमाम नलियों-मशीनों के जंगल-जाल से में फंसे असहाय पड़े पापाजी को देख न जाने आँसू कहाँ बिला गए ! मानो गंगा में कुछ बचा ही न था बहने को। क्या तो, कुछ कितना तो सूख सा गया था भीतर-बाहर।

कहाँ चली गई थी पापाजी के चेहरे की वो अपनत्व भरी चमक ? वक्त ने क्या तो, कैसी तो असमर्थता की लकीरें खींच दी थीं उस चेहरे पर जो कभी उनकी खुशमिजाजी का आईना ही हुआ करता था। कितना तो बुढ़ापा आ उतरा था उन पर !

उम्रदराजी के साथ-साथ हर झुर्री में जैसे कोई भीतरी असहायता इस तरह रच-बस गई थी कि उनका पूरा चेहरा मानो उस दर्द भरी असहायता का साक्षात बयान ही कर रहा प्रतीत होता था। वह मूक खड़ी निर्निमेष निहारती थी।

सब खाली-खाली हो आया एकबारगी। वीराना, एकाकी, धुर सन्नाटा सा खिंच आया था उसके आस-पास। भैया का उसके लिये कुर्सी खींचना, उसे बिठाना। नर्स का आना, टेबल पर खट-पट करना, चार्ट देखना, सब मानो किसी और लोक की घटनाओं जैसा हो आया।

वो चाहे तो भी पापाजी को छू न सके। ऐसी मजबूरी ! पैर कैसे छुए ? वे मानो नींद में थे और, सोते के पैर नहीं छुए जाते ! वो इतने अर्से बाद आई है, आई क्या है बुलाई गई है और बिना उनके पैर छुए खड़ी है ! माथे पर हाथ नहीं फेर सकती डर के मारे कि कहीं अगल-बगल लगी तमाम नलियाँ इधर-उधर न हो रहें। वो क्या करे ?

आँसू भी मानो इस ऊहा-पोह की स्थिति से बचने को पहले ही विदा ले चुके थे। भैया, डाॅक्टर के आने पर उनसे कुछ बात कर रहे थे। एक-दो और डाॅक्टरों ने आ कर थोड़ा दिलासा दिया था। और वे क्या दे सकते थे ? उसी में से थोड़ा दिलासा भैया ने उसे अपनी नजर के वापस चलने के इशारे के साथ दे दिया।

अब चलना होगा उस घर में कि जिसे छोड़े लगभग् पंद्रह-सोलह वर्ष बीत चले। पापाजी के पास, उस अपने जन्मदाता के पास चंद लम्हा रुकने से ही फर्ज पूरा हो गया ? उसे लगा वह क्या-क्या न करने लगे। बचपन की तरह ! कुछ

बेतरतीब से पड़े पापाजी को तरतीब से सुला दे। ये तकिया जरा ऊँचा है पापाजी इतना ऊँचा तकिया तो कभी नहीं लेते थे। चादर थोड़ा नीचे लटक रही है। पापाजी चादर को पैरांे में दबा कर सोते थे। यूं नीचे लटकते कपड़े उन्हें अच्छे नहीं लगते थे।

‘तू चल ! सब नर्स का काम है वो करेगी !’

भैया ने उसका मंतव्य भाँप पापाजी की सार-संभाल को उठ रहे उसके हाथों को थाम उसे दरवाजे की तरफ मोड़ लिया। वो चित्रखचित सी चली आई। लंबे-लंबे गलियारे, दवाओं की गंध, गहरे हरे परदों से ढके अनेक दरवाजे-खिड़कियाँ पार करती वह भैया के साथ खुले बरामदे में चलती चली आई, जहाँ से दिख रहा था अस्पताल का एल शेप वाला भवन, उसके साथ फैले बेहद खूबसूरत हेज, लाॅन, क्यारियाँ। क्यारियों में खिले अनगिनत प्रकार के अनगिनत फूल, सड़क के किनारे लंबे पेड़ांे की कतारें सांस रोके सतर मुद्रा में अटेंशन खड़ी सी लगती थी। भैया उसे सड़क के एक ओर खड़ा रहने का इशारा कर, अपने लिये सलाम-सैल्यूट को उठे अनेक हाथों को उदासीनता से लेते हुए कार लाने चले गए।

अब उसने ध्यान से देखा प्रेम भैया को। फ्रेंकफर्ट में खासे जमे-जमाऐ कारोबार ने जहाँ एक ओर अथाह दौलत दी थी उन्हें, वहीं अच्छा भरा हुआ धनपति शरीर भी दे डाला था। कभी कितने दुबले पतले हुआ करते थे यही प्रेम भैया।

मम्मी कहा करतीं थीं -

’खाया कर ठीक से कुछ ! कोई लड़की पसंद नहीं करेगी रे तुझे सींकिया सुल्तान।’

मम्मी का डर लेकिन निर्मूल ही तो निकला। प्रेम भैया पापाजी के मेडिकल इक्विपमेंट्स के बिजनेस की धुरी से होते गए और उनकी उन तमाम आर्थिक सफलताओं से अभिभूत हो जात-बिरादरी में सच् ही मानों उनके लिये लड़की वालों ने लाइन लगा दी ! मगर.......

मगर उन्हें पसंद भी आई तो अपनी जाति-समाज के बाहर की कभी अपनी क्लासमेट रही कमलिनी ! जो सिर्फ नाम की कमलिनी थी। गठा हुआ शरीर और फटा हुआ गला ! न जाने कैसे कभी कुछ रिश्ते विधाता यूं ही अपने हँसी-मजाक के निमित्त तो नहीं जोड़ देता ?

‘मम्मी के सींकिया सुल्तान को पहलवान मिल गया!’

परिवार में हंसी-ठठ्ठा होता रहा, होता रहा, लेकिन जाने क्या जादू की छड़ी सी फेर दी थी कमलिनी भाभी और उनके परिवार वालों ने कि लाल पाई, आने, धेले के हिसाब-किताब बराबर रखने वाले भैया ने उनके बाद और कोई प्रस्ताव आने ही न दिया ! पापाजी रस्मो-रवाज के पक्के थे, जुबान के धनी थे। गांठ के भी पूरे पक्के थे। घर में कोई कमी

न थी। सो दहेज न आया तो न सही, भाभी को तो खुले दिल के परिवार ने अपना ही लिया था। वे थीं भी ऐसी मुंहफट कि उनका सामना करने में अच्छी-अच्छी लड़ाकाऐं, मुंहलगी नौकरानियाँ शर्मा जातीं ! सो भाभी के मुंह लगने का साहस किसी से न हुआ। एक दो बार मम्मी ने अवश्य ‘सासपन’ दिखलाना चाहा तो उन्हें भी भाभी के तब, उन दिनों भारी हो चुके पैरों की खुशखबरी तथा भैया के उनके प्रति बेहद फेवरेबल बिहेवियर ने पस्त कर दिया था।

रत्ना देख रही थी इन बीते वर्षों में शायद अब कहीं जा कर प्रेम भैया कमलिनी भाभी के जोड़ के हो पाए थे। काफी मुटा गए थे। भाभी की दिन भर तले-गले से जुगाली करते-कराते रहने की आदत का ही करिश्मा हो सकता है यह ! जो भी हो, जरुर मम्मी की आत्मा स्वर्ग से इस बात के लिये कमलिनी भाभी को भरपूर असीसती होगी कि उनके सींकिया सुल्तान को पहलवान बना दिया ! उसे एक बोझिल सी हँसी आने को भी मगर होठों पर नहीं आई।

पिछले ही वर्ष तो मम्मी का भी देहांत हुआ फ्रेंकफर्ट में। प्रेम भैया, भाभी फ्रेंकफर्ट में ही सेटल हो गए हैं यह उसे पता था। यह भी पता चला था कि मम्मी को वे अपने साथ लिवा ले गए थे। शायद यह आठ-दस साल पुरानी बात है। मम्मी ने एक बार उसे सबसे छुप-छुपा कर पत्र लिखा भी था कि ’मैं यहाँ आ तो गई हूँ रत्ने, पर इन दोनों के रंग-ढंग मुझे नहीं भाते ! फ्रिज में मीट रखा है। किचन में मीट बनता है। मेरे लिये थोड़ा भी इंतजाम नहीं। क्या करुं, कैसे करुं ? अन्न, मांस, मच्छी इन्हें तो एक साथ रखा-बना सब हजम है। मेरा तो मन तैयार नहीं होता। कमलिनी से तो कोई उम्मीद नहीं, प्रेम भी उसी के रंग में रंगा है। ये लोग दोनों अपने में रमें हैं। बच्चे पढ़ाई में, मुझे बच्चों को संभालना होता है।

मुझसे इतनी देख-भाल अब नहीं होती। कमलिनी से कुछ कहो तो वह तो इतना बतंगड़ बना डालती है कि सहा नहीं जाता, और प्रेम मुझसे इतना चुप्पा-चुप्प रहता है कि उससे भी कुछ कहा नहीं जाता।’

तब समझ में आ गया था कि क्यों कमलिनी भाभी अपनी सास को जिन्हें वह छुपा-छुपे या मजाक-मजाक में किसी भी तरह ’गले की फास’ कहने से नहीं चूकती थीं खुशी-खुशी अपने साथ फ्रेंकफर्ट ले गई थीं। वहीं पिछले साल ह्दयाघात से मम्मी नहीं रहीं। सब क्रिया-कर्म वहीं हो गया। पापाजी और बाकी भाई लोग गए थे। रत्ना को तो कोई कुछ समझता हो परिवार की, तब तो बताता ! उसका तो नाम लेना तक प्रतिबंधित किया हुआ बताया जाता था घर में ! सब-कुछ हो हवा जाने के बाद ही खबर दे कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई ! समय पर खबर हो भी जाती तो भी क्या कर

पाती वह ! बस् उनके मोक्ष की कामना ही तो कर सकती थी।

बेटे ने जाति से बाहर ब्याह किया था तो वह तो सबको मंजूर था। मगर घर की बेटी ने जाति से बाहर ब्याह का फैसला किया तो सब पराए हो गए थे। उसने भाई-भावजों के रवैये को भांप कर कोर्ट-शिप करने में ही खैर समझी थी ! उसे पता था भाभियाँ बेहद खुश थीं मन ही मन, क्योंकि अंटी से कुछ माल ढीला न करना पड़ा था, साथ ही आगे का व्यवहार भी भरसक बंद ! उसे गाहे-बगाहे किसी प्रकार किसी किसी से पता चला करता था कि भाभियाँ मम्मी-पापाजी के कान भरने से बाज न आती थीं कि-

‘इतनी लाड़ की, इकलौती ने यूं नाक काट दी ! ऐसी बेटी का तो सात जन्मों मुंह न देखे कोई !’

मम्मी अवश्य उनकी बातों में आ जाया करती थीं, तभी उसे कभी न बुलाया। या कि कोई दबाव था उन पर किसीका ? किसका ? भाभी लोगों का ? या, बेटों पर प्राण छिड़कतीं यूपी, पंजाब की आम माँओं की तरह वे स्वयं ही बेटी से विरत हो रही थीं ? हालांकि मम्मी ने जब उसे माफ करने का मन बनाया तब तक उनकी चला-चली की बेला आ लगी थी। पर पापाजी ? पापाजी कैसे इतने निष्ठुर हो रहे जीवन भर कि इतने वर्ष पर वर्ष बीतते गए उसे कभी याद नहीं किया, कभी तलब नहीं किया ? क्या सचमुच उसका अपराध इतना बड़ा था ? किससे पूछे वह आज ? जिससे पूछना था वह तो बेसुध था। भाइयों से पूछने का कोई मतलब न था।

पिता की आसन्न मौत की घड़ी में भी उसे विचारों का महा मकड़जाल घेरे था। क्या मन कभी घड़ी भर को भी विचार विहीन नहीं रह सकता ?

ऐसी ही कुछ उथल-पुथल प्रेम भैया के मनस् में भी मची होगी तभी न वे यूं चुपचाप ड्राइव किये जाते थे ? पहले तो उसे छेड़-छेड़ कर रुला न दें तो वे प्रेम भैया ही नहीं। कोई काना-कुबड़ा दिखा नहीं कि देख ’रत्ना तेरा वर !’ या लंगूर दिखा नहीं कि -

’देख तेरे ससुर जी ! देख-देख कैसे कमर खुजला रहे हैं !’ पूरा घर तो घर, नौकर-चाकर तक मजे लेते थे भाई-बहन की चुहल के। ये तो खैर वक्त ही नहीं चुहल का लेकिन क्या वैसे भी प्रेम भैया इतने चुप्पे इतने गंभीर हो गए होंगे ? कैसे तो, उन्हीं परिचित रास्तों पर अजनबी से बने बैठे थे।

दिल्ली आना उसे पड़ता था कई बार, काँफ्रेंस, सेमिनार आदि अनेक कारणों से। मगर वो पहले वाली बात नहीं रही। अपने घर की ओर की दिशाएं, वो राहें तो सोच में भी जी ही दुखाती थीं .......।

जिन अपनों ने बिसरा दिया उन्हें बिसूरने से क्या लाभ था ? बस मम्मी और पापाजी ही बेतरह याद आते थे। न जाने किस मिट्टी के बने थे मगर वे लोग कि अपनी इकलौती, बड़ी लाड़ली बताई जाने वाली बेटी के लिये फिर कभी कोई राह खुली न रखी इधर आने की। और उसके आने की जुगत भी लगी तो तब जब पापाजी महायात्रा की ठान चुके समझे जा रहे हैं .......!

कार कब घर के विशाल गेट को पार कर भीतर प्रवेश कर गई उसे भान तक न हुआ। अरे, ये सब कितना बदल गया। पहले तो मात्र यही कोठी थी। आसपास विशाल फैला मैदान, गगन चुंबी अशोक के वृक्षों, हरी मुलायम घास और चारों ओर चारदीवारी से घिरा, प्रकृति के संग साक्षात बतियाता-खिलखिलाता घर था, जिसे ऊँची-ऊँची चारदिवारी के बावजूद दूर से देखा जा सकता था। आज तो इसके इर्द-गिर्द ये कितनी गगनचुंबी अट्टालिकाएं अपने दामन में अनेक फ्लेट ही फ्लेट समेटे सीमेंट-कांक्रीट के जंगल के नमूने के रुप में आधुनिक समय की मजबूरियों व फैशन की प्रतीक बन खड़ी हैं। जिधर नजर उठाती थी उधर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग ! वो, अपने वो बगीचे, वो खेतनुमा बाग कहाँ गए बड़े-बड़े ? उसकी हैरान नजरों के प्रश्न भांप लिये थे प्रेम भैया ने .......

’चल अंदर चल। इतनी जमीन खाली रखने से कोई फायदा नहीं था। सो मल्टी स्टोरी बना-बना कर कुछ फ्लेट्स सेल कर दिये, कुछ किराए पर हैं !’

वह हक्की-बक्की सी उस तमाम स्थल को एक पल याद करती सी, तो अगले पल भूलने का प्रयास करती सी, अजनबी सी कार से उतरने को थी। भैया ने कार पोर्च में रोकी ही थी, कि उसके देखते ही देखते एक ड्राइवर तेजी से आ कर कार का डोर खोल रही उसके पैरों में फटाक् से झुक आया। पूरा शोफर की यूनिफॅार्म में था। दूसरे, इतने वर्षों का अंतराल कुछ कम नहीं होता। इस बीच अनेक चेहरे, शख्सियतें बदल, बिगड़-सुधर जाती हैं।

‘ये अपने यहाँ शुक्ला काम करती है न उसी का बेटा है ....’ भैया ने उसके असमंजस को दूर किया।

‘अरे ! ये इत्ता बड़ा हो गया ? कहाँ तो रें रें पें पें करता, नाक सुड़कता शुक्ला चाची के पीछे-पीछे घूमता था .... । क्या नाम था रे तेरा .... ?’

शुक्ला अवश्य ही घर की काम वाली बाई थी, पर मम्मी सबसे आत्मीयता भरे भैया, दीदी, चाचा-चाची, काका-काकी के भाव से काम ले कर सबको खुश व संतुष्ट रखती थीं। लेकिन उसने विस्मृति की गर्त झाड़ने के प्रयास के साथ ही महसूस किया कि भैया के चेहरे व शब्दों में निहायत ही भोथरा सा भाव था शुक्ला चाची और उसके बेटे के लिये।

‘जी मेरा नाम हरनाम है।’

‘ओ, हरनाम ..... ! भैया इसे ही मम्मी मीता कहती थीं न ? क्योंकि मम्मी का नाम भी हरनाम कौर था ... ’

‘हाँ हाँ चल अंदर तो चल .....’

हरनाम की आँखों की चमक को अनदेखा करके भैया उसे भीतर ले चले थे।

‘क्या तू भी आते ही नौकरों-शोफरों से बतियाने लगी .... ’

एक अजब सी हिकारत भरा था भैया का स्वर। उसे भी स्वयँ पर पल भर के लिये कुछ ऐसा ही भाव हो आया। सच तो है यह कोई वक्त है नौकरों से बोलने बतियाने का, कि जब अभी तो सारे परिवार से मिलना बाकी था। पापाजी सीरियस हैं, भला नौकरों से दुआ-सलाम, पूछ-ताछ अभी ही होनी है ? उसे कुछ झेंप सी हो आई लेकिन अभी तो बहुत सी स्थितियाँ ऐसी आनी बाकी थीं जिनमें वह झेंपने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी, कौन जाने ? होंठ काटती उसने अंदर

प्रवेश किया।

‘‘अंगना तो परबत भया,

देहरी भई बिदेस’’

न जाने क्यों उसे अमीर खुसरो की ये पंक्तियां बरबस याद आऐ जाती थीं। अंगने का परबत हो जाना देखने ही शायद आई थी। देहरी तो कभी की बिदेस हो चुकी थी या कि सप्रयास बिदेस बना दी गई थी उसके लिये उसीके किन्हीं अपनों के द्वारा। अब,

ब्याह के इतने बरसों बाद प्रथम प्रवेश था मायके में उसका बिना किसी अगवानी के, मम्मी होतीं तो शगुन का एक टीका ही सही लेकिन शगुन करतीं जरूर, मगर ये वक्त यह सब सोचने का था क्या ? क्यों उसे ये बेहूदा ख्याल घेर लेते थे ? क्या हो गया है उसे ? अपने ही घर में जाते समय कितनी हिचक, ठिठक, कैसा संकोच सा, कुंठा सा उस पर तारी हुआ जाता था।

भीतर घुसते ही उसकी नजरें न चाहते हुए भी मुआयना सा किये जाती थीं। मम्मी के समय का साफ-सुथरा बेहतरीन डनलप के सोफों व डबल परदों से सजा रहने वाला ड्राइंगरुम और भव्य हो चुका था, मगर अस्त-व्यस्त सा था। क्यों न

हो, पापाजी के जानने वालों की कोई कमी थी ? जिसे खबर मिली दौड़ा-दौड़ा आया होगा, सो ड्राइंगरुम का व्यवस्थित रहना नामुमकिन ही था।

सीढ़ियों के पास वाली दाहिनी दीवार पर मम्मी की फोटो थी जिस पर न जाने कब की सूखी माला पड़ी थी। जिसके फूल भी बीच-बीच में, कहीं-कहीं झर गए थे। उसे सिसकी सी हो आई। मम्मी की वही ममतामय मुस्कुराहट, वही सुखी गृहस्थिन और योग्य, क्षमतावान माँ वाली आँखों की चमक अभी-अभी जैसे सीधे उसके ह्दय में प्रवेश किये जाती थी। क्या माँ ! क्या पड़ी थी बाकी बच्चों, पति व घर को भूल कर, तज कर अपने प्रिय बेटे के साथ फ्रेंकफर्ट जा रहने की ? आखिर क्या गल्ती हो गई थी सबसे ? पापाजी का, बाकी सबका, घर का मोह फिर कभी वापस खींच ही न पाया आपको ? और मेरे पास तो आप आ ही नहीं सकती थी न ? मैं तो बेटी हूँ न ! बेटियों के घर का तो आप ने पानी तक नहीं पीना था ! और बेटी भी वो जिसने अपनी इच्छा से अपना वर चुना था !

‘चलो बीबीजी, कब तक बिसूरोगी? कैसा रहा आपका सफर ? रेल के सफर की थकान-शकान दूर करो जी, फ्रेश

हो लो। फिर नाश्ता-वाश्ता बनवाते हैं, अब क्या धरा है यहाँ .......?’

’अरे पुनीता भाभी!’ .....

कितनी बदल गई थीं भाभी ? दबा हुआ रंग खासा निखर आया था मगर सुतवां नैन-नक्श पर चरबी की परत-दर-परत में सारा रूप मोटापे की बलि चढ़ गया था। जो हो, मालिकिन के जैसे एक रौब से चमकता था उनका चेहरा। एक ओर, वह पुलकती थी अपनों को देख कर, फिर, दूसरे क्षण सीरियस पड़े पापाजी का ख्याल उसे सहमा जाता था। काश ! एक बार वे आँखें खोल कर उसे देख लेते, अपना हाथ उठा कर उसे असीस देते बस् !

‘देखो न क्या करुं अब तो गठिया भी आ धरा लगता है। अरे भई तुम तो वैसी की वैसी ही रहीं ! क्या हमारे ननदोई

जी कुछ खिलाते-पिलाते नहीं ?’

पुनीता भाभी अपना भारी बदन शकर के थैले सा झुलातीं, शनैः-शनैः, अशक्तों की तरह सीढ़ियों के बाजू वाले कमरे से निकल उसके नजदीक आ खड़ी हुईं थीं।

फीकी सी हँसी हंस कर रह गई थी वह। शुरु से ही एस्थमेटिक थी। नपा-तुला खा कर ही आज तक जिंदा है ये बात घर के किसी सदस्य से छिपी न थी। इसी बीमारी की उग्रता की वजह से ही तो उसका कहीं रिश्ता नहीं हो पाता था। जहाँ होता भी था वहाँ बड़े घर की, तीन भाइयों पर इकलौती बेटी के लिये दिये जाने वाले अपेक्षित दहेज के अनुमान से तीनों भाभियाँ कसमसा जाया करती थीं। सो, कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने, अगलों के पास उसकी बीमारी की सूचना बढ़-चढ़ कर पहुँच ही जाया करती थी।

‘आज-कल तो लड़कियाँ खुद ही अपना वर चुन लेती हैं।’

’वैसे लव मैरिज करके माता-पिता की चिंता दूर कर देना कुछ बुरा भी नहीं ?’

तब, ये पुनीता भाभी ही निकलते-बढ़ते, मौका लगते अपनी अनमोल राय छेकती रहती थीं। और कमलिनी भाभी भी उनकी हाँ में हाँ मिलातीं मगर अक्सर ही फिकरेबाजी भी करती थीं सो अलग ......

‘हाँ सो तो है। मगर लव मैरिज के लिये खुद में कुछ होना भी तो चाहिये। बीमार-शीमार से, सूखी-संट्टी से कोई क्या लव-शव कर लेगा ?’ जलेबी की तरह या कि सूई की तरह सीधी कही-समझी जाने वाली वे एक से बढ़ कर एक अनोखी संरचनाऐं उसीके परिवार में कैसे, कहां से और क्यों कर आ जुटी थीं भगवान् ?

उनकी फिकरेबाजी और कसमसाहट को क्या कभी भुलाया जा सकता था ?

‘अरे भैया, मेरी भाभीजी ने तो साफ-साफ कह दिया था मेरे भैया को कि ’नंद गले की फंद’ के साथ नहीं रहूंगी ! पर अपन को देख लो यहां, रह ही रहे हैं ना, कुछ कहा कभी ? कभ्भी नहीं बाब्बा......।’

ओह! उसे ठंडे तीरों से बींध-बींध कर मानो लव मैरिज के लिये प्रेरित किया जाता ......। उसके ही घर में उसका रहना उनसे सहा न जाता था।

अकूत दौलतमंद पापाजी इसी तरह एक रोज कन्यादान के अधिकार से वंचित कर दिये गए थे ! दिखने को लगा कि बेटी कृतघ्न थी ! सारी शिक्षा-दीक्षा, कुल की मान-मर्यादा, गौरव पर पानी फेर गई......मगर निसंदेह भाभियों को यह पता था कि सच् कुछ और ही था ! और शायद भैया लोग भी जानते रहे हों कुछ-कुछ......

उसने स्वयँ में एक निहायत ठंडापन महसूस किया था पुनीता भाभी के गले लगते हुए, वैसा ही भाव कुछ उधर भी

था ‘जीती रहो ,सदा फलो फूलो.....’ नुमा आर्शीवाद देते समय। साथ ही उन्होंने अपनी बला दूसरों पर भी ठेल दी थी।

‘अरे आओ भई सब लोग, देखो रत्ना बीबीजी आ गईं !’

वे खुद जा कर मखमली सोफे में वजनी पत्थर सी पूरी की पूरी धंस गईं । बड़े-बड़े उसाँस लेती वे उसे अपनी दृष्टि में बनाए रखे थीं।

‘कौन कहेगा बीबीजी आप के दो बच्चे हैं ? पेट तो कहीं है ही नहीं। अरे मैं कहूँ के कहीं किसीके उठाई-धराई के तो ना पाल-पोस दिये ?’ ही ही ही। भाभी हँसी थीं।

उसे लग रहा था सब बेचैन होंगे पापाजी को ले कर । मगर ......

प्रीती भाभी पुनीता भाभी के पीछे-पीछे अवतरित र्हुइं, फिर कमलिनी भाभी ,फिर फिर ......,

फिर वे उसके सब अपने, छोटे-बड़े, कुछ जवान हो रहे, कुछ जवान हो चुके। स्नेहिल मुस्कान से भरे, कुछ अनमने से, शरमाते से, ‘प्रणाम बुआजी’, कुछ ‘चरण स्पर्श’ कहते करते उसके वे सब अपने जिन्हें उसने इस लंबे अर्से के दौरान केवल अपनी कल्पनाओं में ही देखा था ! अपनी मर्जी से ब्याह क्या कर लिया था मानों एक सड़े अंग की तरह काट कर फेंक दी गई थी।

क्या इतनी नाकारा थी वह ?

प्रीतो भाभी का वही बनावटीपन, पैनी नजरों से सामने वाले को तौलते हुए बात करना अब भी न गया था।

’पता नहीं भैय्या! लोग कैसे इत्ता नप्पे-तुले रह लेते हैं। जाने भगवान् कैसे किसीको ऐसे सांन्चे में ढाल के भेजता है। कितना ही कुछ होता-हवाता रहे मगर आप को क्या फर्क पड़ने का।’ उनके नश्तर इतने अर्से के बाद भी वैसे ही टनाटन थे।

वह चुप की चुप्प न रह जाए तो क्या करे ? जवाब वह उन लोगों को पहले भी नहीं दे पाती थी, अब भी जवाब देने तो नहीं ही आई थी। मम्मी इन्हीं प्रीती भाभी के लिये ही तो हँसी-हँसी में कहा करती थीं कि इसे बना कर तो विधाता ने इसका साँचा ही तोड़ दिया होगा !

‘अब यहीं देख लो, हमारी बीबीजी को ही देख लो। अब भला कुछ खाती-पीती ना होंगी ऐसा तो है नहीं। पर देख लो भई इन्हें। ये तो वैसी की वैसी ठहरीं सूखे छुहारे सी, बारीक सेव सी! इधर हमें देखो, स्साला पानी भी पियें तो घी बन-बन के लगता है !’

उन्हें अफसोस क्यों ना हो कि उनकी इस इकलौती ननद का शरीर अब भी चरबी-शून्य क्यों ? कहीं भूल कर भी चरबी-शरबी नहीं ! जबकि वे सब कमलिनी भाभी की ही तरह गोभी का फूल हो चुकी थीं। वो देख पा रही थी कि ठेठ आलीशान लेकिन कुल जमा दो मंजिले उस बंगले में भी, लिफ्ट लगवा ली गई थी। भाभियों के फलते-फूलते शरीरों

का बहुत कुछ भौतिक इलाज।

यद्यपि कमलिनी भाभी पहले भी कुछ कम न थीं ! अब तो उनके शरीर का पोर-पोर साड़ी-ब्लाउज से झाँक पड़ने को बावला सा लगता था। गनीमत है कि अब भी वे साड़ी ही पहने थीं न जाने किस कारण से। वरना उसे कोई आश्चर्य न हुआ होता जो वे उसे किसी अल्ट्रा माॅर्डन वेशभूषा में दिखतीं। घने घुघंराले कंधे तक कटे बाल अभी भी वैसे ही थे जिनके कारण वे कभी सिर न ढंकती थीं। वैसी ही उनकी भंगिमाएं, अपनी फैली-थुलथुल, बेलौस-बेभाव फैली काया का बेहिचक मुक्त दर्शन करवातीं वे मानो शरीर के मुद्दे पर जरा भी जागरुक न थीं। जैसा है, वैसा है। कैसा होना चाहिये इससे मानो उन्हें कोई सरोकार कभी रहा ही न था।

’ओहो! रत्ना बीजी ने तो जैसे कसम ही खा रखी है कभी मोट्टी-शोट्टी न होने की ! भला इत्ती स्लिम बने रहने की कोई वजह भी तो हो ? दूसरी शाद्दी करनी है कोई ?’

वे उसकी नपी-तुली काया देख बौरा ही तो गईं लगती थीं ! किसे नहीं पता था कि शादी के लिये प्रेम भैया को खुद उन्होंने ही फाँसा था, मगर अपने मामा पक्ष के दम पर विधिवत तय करके की गई शादी के कारण नाक उठाए फिरती थीं। अब भी हाल वही के वही दिखते थे उनके-

’अब क्या करते भई! माँ-बाप ने कान पकड़ कर शादी जहाँ कर दी वहीं गाय से जा बंधे ! कोई आशिक-वाशिक होता तो अपन भी छमिया दिखने की कोशिश करते......! हा हा हा हा......’

छिः ! कितने घटिया विचार ! उन अपने-अपने विचारों को मगर उच्चारें वो और घड़ों पानी रत्ना पर पड़े जाता था जैसे ! वह क्या किसी आशिक के कारण स्लिम ठहरी ? और फिर, यह कोई वक्त है इस तरह की बातों का ?

मम्मी आप की बहुएँ कहलाने के लायक कौन है इनमें से ? वह अगर अभी भी दुबली-पतली दिखती है तो इसमें उसकी ही गलती है ? कभी वे उसे इसी दुबलेपन के कारण मरियल-शरियल, छड़ी-शड़ी न जाने क्या-क्या तो सुना देती थीं। और अब ?

अब सूखा छुहारा, बारीक सेव और न जाने क्या-क्या। और ये आज सब अपनी-अपनी कायाओं की तुलना अचानक ही उससे क्यों करने लगी हैं ? कोई और बात नहीं मिली इन्हें बातचीत के लिये ? काश्। कोई भैया ही यहाँ आ जाऐं

कम से कम थोड़ी लगाम तो लगे इन छुट्टी-बिदकी घोड़ियों को।

‘बीबीजी चाय ......।’

अदरक व तुलसी की गंध ने उसका ध्यान खींचा था। अरे ये तो शुक्ला चाची थी ! अभी तक यहीं काम कर रही है बेचारी !

’कैसी हो चाची? पैरी पाना चाची।’

’जुग-जुग जियो बिटिया- बच्चों को ले आतीं तो देख तो लेते हम.....’

’कहाँ चाची? दोनों एक ही क्लास में हैं। दोनों के टेंथ बोर्ड के एक्जाम हैं।’

’हाँ भई! नौकरी वालों को तो नौक्कर-शौक्कर ही बनाने होंगे बच्चे। तुम खुद आ र्गइं यही क्या कम है ?’

पुनीता भाभी के लिये मम्मी नाहक ही नहीं कहती थीं कि ’जब देखो तब मुंह में बस् अंगारे ही भरे रहती है ! जहाँ चाहा उगल दिये। जो चाहे तो पूरे के पूरे समंदर को राख में बदल कर रख दे मिनटों में !’ वो तो देख रही थी कि तीनों ही भाभियां हालांकि पहले से ही खासी निपुण रही थीं, मगर इतने अर्से में तो उन सबने ऐसी किसी कला में पूरी-पूरी निपुणता हाँसिल कर ली थी। सो, इतना सब कुछ होते हुए भी, अर्सा बाद आई ननद को देखते ही न जाने क्यों वे सब पोर-पोर से भुने-सुलगे जाती थीं ? वह क्या खुद आई है ? आप ही लोगों के बुलाए तो आई है। और, वह यहाँ कितना रहेगी ? कोई हमेशा के लिये तो आई नहीं है !

’कैसा चल रहा है तुम्हारा इस्कूल-विस्कूल?’

‘अजी स्कूल ना कहो, बीब्बीजी तो काॅलेज, ना ज्जी ना, यूनिवर्सिटी वाली ठहरीं!’

पुनीता भाभी की गल्ती सुधारी थी प्रीतो भाभी ने या कहें कि अपने गहन ज्ञान का ही प्रदर्शन किया था !

’हँज्जी वही, काॅलिज-शाॅलिज कहो के इस्कूल, सब एक ही बात है!’

उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह इन वाचाल, मुंहलगी सी हो चुकी महिलाओं की इस प्रकार की बातों से कोई वास्ता न रखेगी, तभी पापाजी के साथ चंद दिनों रह पाएगी ! ये छुट्टी साँडनियों सी हो चुकी हैं, इन्हें किसी पर, कारण-अकारण कैसा भी आघात करने में कोई लाज-हिचक नहीं।

भैया उसका सामान उस रुम में रखवा रहे थे जो कि कभी सब बच्चों का पढ़ने-लिखने का ही नहीं बल्कि धींगा-मुश्ती करने का भी प्रिय कमरा हुआ करता था। जिसकी सारी खिड़कियाँ बाग की ओर ही खुलती थीं क्योंकि मम्मी का

मत था कि पढ़ते बच्चों के लिये ताजी हवा आनी जरूरी है। यह आजकल शायद गेस्टरूम बनाया जा चुका था। भैया की उपस्थिति में भाभियों ने बातचीत का विषय बदल दिया। अब फौरन पापाजी की चर्चा थी ! कब से कोमा में हैं ! कैसे क्या हुआ ! सुबह बस् नीबू पानी लेकर न्यूज पेपर पकड़ा ही था कि चकरा कर गिर पड़े ! पेपर छूट गया हाथ से ! वो तो शुक्र है वाहे गुरु का कि प्रीतो भाभी पेपर पढ़ने की आतुरता में उधर आई थीं, उन्होंने देख फौरन शोर मचाया। वरना न जाने क्या हो जात्ता ! बीब्बीजी हम तो लुट जात्ते, उनकी छत्तरछाया से वंचित हो जात्ते !

इस बीच रुम में उसका सामान सैट होने तक मझले व छोटे भैया भी आ चुके थे, उन्होंने आते ही उसे लिपटा लिया।

’कैसा चल रहा है तेरा यूनिवर्सिटी में सब ?’

दमाद अच्छा है हमारा ? भान्जे कैसे हैं ? बाकी सब ठीक ?’ उसके सिर पर हाथ फेरते थे वे बरसों पहले कभी बिछड़े उसके अपने, उसे लगा कि हां ! कोई सूत्र है जो अभी भी बाकी है। सारे तार अपनत्व के टूटे नहीं थे !

‘तू फ्रेश हो कर नाश्ता-वाश्ता करके थोड़ा आराम-शाराम कर ले, फिर दोपहर को वापस नर्सिंग होम चलेंगे।’

‘चलो रे भगो सब कबूतरों यहाँ से, ज्यादा भीड़ मत लगाओ,

’अब थोड़ा आराम करने दो कबूतरों की बुआजी को ......’

भैया लोग अपनी मन माफिक भाषा में बच्चों की चिल्लरपार्टी को आगाह करने लगे थे।

‘नहीं भैया, रहने दीजिए इन्हें मेरे साथ । मेरे कहाँ नसीब थे’ ....... वह रुआँसी हो आई।

‘अजी नसीब की बात ! मैं तो कहूं के आफत के इन पिटारों को साथ ही लेती जाना बिब्बीजी आप तो . . .’ कमलिनी भाभी के कहने के साथ ही......

‘चुप भी करो। आई है नहीं कि जाने की बात करने लगीं तुम . . .. ।’

प्रेम भैया ने कमलिनी भाभी को टोका था तो उसे मन ही मन क्यों न गर्व हो आना था अपने भाइयों पर। भाभियाँ तो आखिर कही ही ‘परजाई’ जाती हैं। कम से कम भाई अभी भी भाई के ही रुप में थे। संबंधों की व्यावसायिक

व्याख्या उन्होंने नहीं अपना ली दीखती थी !

वह कुछ संतुष्ट सी थी भीतर ही भीतर। ’बुआजी, बुआजी’ का शोर, एक आग्रह अब उसे चने के झाड़ पर चढ़ाए दे रहा था मानो ! उसे ये ख्याल मात्र भी न रहा कि ये इतने अप्रतिम अपनत्व, लाड़-भाव को पूरे पिछले वर्षों में जागने से कौन रोकता था, क्यों उसे इस सबसे वंचित रखा गया ?

बहरहाल बच्चे वैसे भी उसके लिये हमेशा फस्र्ट प्रायॅरिटी थे, यहाँ भी बच्चों ने बाजी मार ली। उनमें से कुछ वे थे जो उसके जाने के समय दो-तीन वर्ष के रहे थे। अब तो वे पहचाने ही न जाते थे। भीगी मसें, व्यवस्थित क्लीनशेव्ड जवान-जवान से, जवानी की देहलीज पर खड़े, मगर अपनी माँओं से ठीक विपरीत सुशिक्षित, मृदुल व्यवहार कहाँ से पाया उन्होंने ? सकून से भर गई थी वह !

उनमें से कई वे थे जो उसके चले जाने के बाद इस परिवार के सदस्य बने। वह नहीं देख पाई उनका ठेठ बचपन, उनका उठना-गिरना-पड़ना, ठुमक-ठुमक चलना, तुतलाना मगर अब कि जब उन सबने उसे बुआजी बुआजी कह कर संबोधित किया तो वह अपने भीतर-बाहर सब तरफ आनंद से सराबोर हो उठी। कोई बात नहीं जो वह पापाजी की महाप्रयाण बेला के बहाने से यहाँ आ पाई . . . . . कोई गम नहीं। धन्यवाद पापाजी कि किसी भी कारण से उसे अपने खून सेरुबरु होने का मौका तो मिला।

‘आप क्यों नहीं आते थे बुआजी? कभी नहीं देखा आपको, बस् आपके बारे में सुनते रहते थे हम लोग !’

‘अच्छा! तो मेरी चर्चा होती थी यहाँ ? कौन बताता था तुम्हें मेरे बारे में ?’ . . . . ऐसे गमगीन माहौल में भी एक तसल्ली भरी खुशी संभाले नहीं संभली थी उससे पल भर को तो।

‘दादाजी बताते थे। वो बहुत बातें करते थे आपकी!’

फिर से उसे अचंभे ने घेर लिया। कैसे कभी भाभी लोग उसे फोन पर बतियाती थीं कि ‘पापाजी ने तो आपके नाम से गंगा स्नान कर लिया है बीबीजी ! वे तो नाम तक नहीं सुनना चाहते आपका ! रत्ना नाम से ऐसे चिढ़ गए हैं कि रत्नों की बात भी हो तो नहीं उच्चारते यह नाम ! वे इस नाम के लिये भी ‘पत्थर’ कहते हैं पत्थर। रतना नाम तक लबों पर नहीं लाते अपने !’

यदि ऐसे पत्थर दिल हो गए थे पापाजी तो क्यों अपने पोतों-पोतियों से उसकी चर्चा किया करते थे ? याद करते थे उसे ! वे भुला नहीं पाए थे उसे ! उसे कोई मौका भी तो न दिया किसी ने कि अपनी वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत करा पाती ! एक क्षण में उसका खून विह्ल होता, तो अगले क्षण वह मानो सूख जाता। पापाजी क्यूं किसीके बहकावे में आए हुए थे ? या कि,

भाभियों के साथ बुढ़ापा गुजारने में अपने हिसाब-किताब बदलना उनकी कोई अव्यक्त सी मजबूरी थी ? या कि फिर कौन था, कौन था उसके और पापाजी के बीच की दूरियों को बनाने व बढ़ाने वाला ?

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

2-

‘वाला नहीं वालियाँ थीं! तुम्हारे ब्याह के बाद टूटे-बुझे तुम्हारे पापाजी को तीनों बहुओं ने भड़काने में कोई कसर न रखी। उल्टे अविजित तक को लफंगा, गया-बीता सिद्ध कर-कर के उन्हें तुम लोगों से मोड़ दिया गया !’ दोपहर को वकील मामा हौले-हौले उसे बता ही रहे थे कि प्रीतो भाभी ने आ कर अपना आसन जमाने में तनिक देर न की थी।

‘भई क्या खुसुर-फुसुर हो रही है? हम भी तो सुनें !’ वे बिना किसी की परवाह के छूट मुंहफट तरीके से बोलने के लिये परिचितों में विख्यात थी हीं। रत्ना ने महसूस किया कि जब तक भी वकील मामा उसके पास रहे किसी न किसी बहाने,

कोई न कोई भाभी किसी न किसी पूरे मकसद से वहाँ जमी रहीं !

आखिरकार थकी-माँदी, आशंकाओं-कुशंकाओं से, अनेक नवीन अनुभवों से भरी सुबह उदास दोपहर में बदली। आने जाने वालों की गहमा-गहमी और इतने काम थे भाईयों भाभियों पर कि फोन पर ही पापाजी के हाल-चाल पूछ लिये गए। पेड़ों की फुनगी पर उतरती सिंदूरी शाम के रुप में दिन एक निश्चित प्रक्रिया से गुजर कर समाप्त होने के नजदीक

आ लगा था।

कितना कुछ आज पाया था उसने, कितना कुछ गंवाया था, कितना कुछ बीत जाने का अहसास उसे मथ रहा था। कुछ बीतते ही जाने का एक अजीब सा पारदर्शी अवसाद सा उसका साथ न छोड़ता था। कई क्षणों तक यूं लगता पापाजी पड़े रहो यूं ही ! मुझे ये अनमोल क्षण तो मिले ! अगले क्षण ऐसे भी होते कि जब वह क्लांत हो स्वयँ को धिक्कारती रह गई कि जन्मदाता के प्रति ये भाव ! तुम्हें सब के बीच रहने का सुख मिले इसके लिये जन्मदाता के दुख की कामना ! हद है !

वह अपने कक्ष में अपने विचारों में गुम थी। भाई लोग सब अपने-अपने कामों से गए हुए थे। बच्चे बाहर लाॅन में क्रिकेट का मजा ले रहे थे। गहराती साँझ धुंधलके की चादर ओढ़ने लगी थी। पास ही के बाग में अब चिड़ियों का शोर थमने सा लगा था। उजाला-अंधेरा कुछ-कुछ घुल-मिल कर ढलती साँझ की धुंधली चादर के पीछे से गहराती रात को तारों भरे कजरारे आचलँ से सजाने-संवारने चला आ रहा था।

’साँझ पड़े नहीं सोते’,

’साँझ ढले दीया-बाती हो जानी चाहिये’ मम्मी अक्सर कहा करती थीं लेकिन उसकी इच्छा नहीं हुई बिस्तर से उठ कर कमरे का स्विच आॅन करने की। रह-रह कर कमलिनी भाभी के भोथरे ठहाके उसे काफी देर से सुन पड़ रहे थे। शायद उन्हीं के मिजाज की कुछ उनकी पुरानी सहेलियाँ आई हुई थीं। उनके स्वसुर के हाल-चाल पूछने नहीं, वरन खुद कमलिनी भाभी सालों बाद स्वदेश लौटी हैं, सो उनके खुद के हाल-चाल जानने उनकी परिचिताएं, उनकी रिश्तेदारिनें सुबह से ही दो जाती हैं तो और चार चली आ रही थीं।

कमलिनी भाभी के व्यवहार में यूरोप रिटर्न होने का रौब-दाब खासा देखने लायक हो गया है। सोच कर वह सहज ही मुस्कुरा दी। अपनी अभावों भरी, सौतेली माँ की फटकार भरी पिछली बेनूर जिंदगी को कितनी तरतीब से भूल चुकी दिखती हैं भाभी। बात-बात पर यूं जतलाती हैं मानो वे राई-रत्ती कभी किसी तकलीफ से दो चार न हुई हों, रईसी चोंचलों में ठेठ लाड़ली बिटिया की ही तरह पाली गई हों अपने मायके में ! जबकि उसे पता है अपने मायके में सादे फर्शी लगे कमरों का उन्हें झाड़ू-पोंछा तक लगाना पड़ता था। पर यहाँ आ कर उन्होंने एकदम ही स्वयँ को राजकुमारियों की लिस्ट में शामिल कर लिया था।

मम्मी की खास इच्छा रहती थी कि प्रायः हर पूजा-परब के अवसर पर प्रसाद घर की बहू ही के हाथों बने। मगर एक-दो बार के बाद ही भाभी ने दो टूक सुना दिया था।

‘ना मम्मीजी। मेरे तो हाथों में छाल्ले आ जाते हैं इत्ता सारा हलवा घोंटने से !’

और थोड़ा सा प्रासाद इस घर में बनता नहीं था। सो कमलिनी भाभी इसी प्रकार बहू के हर फर्ज से शनैः-शनैः खुद को बचा कर ले जाती गईं !

और यह क्या भूलने की बात थी कि ...... एक से एक खानदानी लड़कियों की लिस्ट लिये प्रेम भैया की बस् एक हाँ सुनने को अकुलाए फिरतीं मम्मी को शाॅक ही तो लगा था ! मगर बड़े कलेजे वाली थीं ! सो सह ही गईं थीं शांत भाव से वह सब, कि जिसे तब इतनी आसानी से सह जाने का जमाना न था। भैया की जिद के आगे हार कर मम्मी ने हथियार डालते हुए वही कुछ कहा था न ...... कि-

‘चलो ठीक है। कहते हैं के अपने स्तर से नीचे के परिवार की लड़की आएगी तो निभ के तो चलेगी ! अकड़-फों तो नहीं दिखाएगी ज्यादे !’

खुद भी हथियार डालते हुए उन्होंने पापाजी को भी अपने ऐसे ही तर्कों से निरूत्तर करते हुए मना लिया था। परंतु उसे ताज्जुब पर ताज्जुब होता कि कैसे छोटे स्तरों के परिवारों की कुछ अनोखी लड़कियां अपने से बड़े परिवारों में ब्याही जा कर, इधर ब्याह हुआ नहीं कि उधर उन परिवारों को अपनी अंगुलियों पर नचा डालने की अनोखी, अकूत सामथ्र्य से भर उठती हैं ! कई तो इस अनूठी संपदा को जैसे दहेज की तरह साथ लेकर आती हैं ! वे पहले ही मानो अपने से उच्चतर उस परिवार से एक आंतरिक शत्रुता पाले रखती हैं। वे ससुराल नहीं वरन् एक युद्ध के मोरचे पर जाती हैं मानो। और आने के साथ ही अपने तरकश के सारे तीर बगटुट प्रयोग में लाने लगती हैं।

कितनी भोली थीं मम्मी कि जो सोच बैठी थीं कि निम्न आर्थिक-पारिवारिक स्तर की बेटी आ कर उनके परिवार से झुककर, निभकर चलेगी ! सबको अपना समझेगी, सबकी मान-मर्यादा रखेगी ! भाभी ने तो आने के साथ ही अपने स्तर का प्रदर्शन करना शुरु कर सबको नाकों चने चबवा दिये थे। अभी भी हाल उनके वही के वही दिखते थे।

‘देख लेना लिनी! ये तेरे ससुर इतनी आसानी से सटकने के नही ! ये तुझसे अच्छे-खासे पापड़ बिलवाऐंगे !’ कोई थीं कमलिनी भाभी की हम स्तर, वे उन्हें ठठ्ठा करती हुई समझा रही थीं-ही ही ही ही- - -

’मेरे ससुर ना भैया! उन्हें पैरालिसिस हुआ। ऐसे ही कोमा में गए। पूरे छै महीने बिस्तर तोड़ा उन्होंने !’

छिः ! उसे न जाने कैसी घिन सी हो आई ।

उधर, ’हो हो हा हा ’ करती भाभी की मोटी खुरदुरी हँसी से उनका सर्कल गुलजार हो रहा था !. . .

’रहने भी दे, रहने भी दे। मसखरी छोड़! कोई कितना ही पलंग तोड़े अपन तो बाब्बा जितने दिन की छुट्टी पर आए हैं, उसके एक दिन पहले उड़ जाएंगे !’

’और जायदाद बंटवारा! ?’ भाभी की किसी व्यवहार कुशल, स्मार्ट दोस्त का चिंतित स्वर था . . . .

‘वो तो पापाजी के हाथ से सब पहले ही लिया जा चुका है। कुछेक एकड़ की जमीन भर बची है जो शायद अपनी इकलौती सुपुत्री को देना चाहता था डोकरा पर . . .. हो होहोहो . . . मुझे नहीं लगता कि ननदरानी ले पाएगी। मम्मी का थोड़ा सोना-चाँदी दे दिला कर उसका मुंह भर देंगे बस्।’

’तो फिर ननदरानी को इत्ता पहले बुलाने की क्या पड़ी थी? बाद में शोक पत्रिका दे देते!’

’अरे बाब्बा, समझो तो सही, अभ्भी उसके सिग्नेचर कहाँ हुए हैं?’

ओह् ! रत्ना के बुझे-बुझे दिल में आस की कोई बची-खुची किरण भी दम तोडती, उसे आईना दिखा़ चलती बनी थी। तो इसलिये बुलाई गई है वह !

बहक-बहक कर अंधेरा कमरे में खिड़की के अधखुले पल्लों से, अधखुले रौशनदान से, कहीं न कहीं से, धुस ही पड़ा, पसर गया था पूरे कमरे में। केवल उसके कमरे में ही नहीं, उसकी मनःस्थली पर, पूरे का पूरा आ उतरा था अपने काले डेने फैलाए ! न जाने क्यूं एक गहरा अवसाद नस-नस में खून के साथ जैसे बहने सा लगा था। न जाने आँसू कब यूं बह चले कि बस् थमते न थे। न जाने क्यों वह बस् रोए जाती थी चुपचाप ! न जाने क्यों वह खुद को एक टापू में तबदील होती पा रही थी। कोई नहीं था उसके आसपास। मानो कोई नहीं था उसका अपना। स्वार्थ में गिचगिचा, घिनौना, उफनता समुद्र और बीच में वह स्वयँं को असहाय, निस्तब्ध सी हो गई पा रही थी। कैसे पूछे भाभी से ? उनके खुद के पापाजी के प्रति भी क्या भाभी ऐसी दर्दहीन घिनौनी हँसी हँसती रह सकती थीं।

ऐसे ही जुमले तब भी छोड़तीं क्या वे ? या संभव है वे ऐसा कर सकती थीं क्योंकि उनके पिता ने सौतेली माँ के हाथों में उन्हें घर की नौकरानी सी बना कर रख छोड़ा था। लेकिन यहाँ ? यहाँ तो उनके ससुर ने उनसे एक ग्लास पानी का भी कभी उठवाया हो ! कहीं कोई स्पंदन नहीं बचा है मानो जो उसे यहाँ रोके रखे। चल, यहाँ से चल ही दे। यहाँ क्या रखा है अब ? लेकिन उसे याद आ गया फाइवस्टार होटल के जैसे दिखते अस्पताल के उस पाश वार्ड में अपनी ठहरती-बिसरती सांसें गिनता वह अपने समय का, पूरे परिवार का नायक, अपने ही बेटे-बहू जिसके पीठ फेरते ही उसकी कमाई दौलत के लिये खल पात्रों में बदल कर पूरी जाँबाजी से मानसिक कलाबाजियाँ दिखा रहे हैं।

क्या सिर्फ पापाजी के लिये ही उसे नहीं रुकना चाहिये ? सूटकेस जमाने को तत्पर हो रहे मनस को बड़े जतन से रोकती है वह। उसे यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने पापाजी की खातिर रहना है। इन अमानुषों-बनमानुषों के कारण वह क्यों अपने पापाजी से निगाहें फेर ले ? वो रहेगी यहाँ तब तक जब तक संभव होगा। ये लोग हैं क्या, जिनके कारण वह

पापाजी की छत्रछाया से अब इतने सालों के बाद आते ही फिर परे हो जाए ! मन के किसी कोने में इस परिवार की इकलौती बेटी होने का दर्प भरा अहसास अभी जीवित था। उसीने उसे निराशा के दावानल से कुंदन की भाँति उबार लिया।

बोझिल कदमों से उसने उठ कर बाथरूम में जा ठीक से मुंह धोया, पानी के छींटे दे-दे कर रोने-धोने के निशान मिटाए चेहरे से और कमरे में आ कर स्विच आॅन कर दिया।

उजली रौशनी से नहा उठा कमरा। इसी के साथ पास के ड्राइंगरुम से आ रहे बेदर्द से, जहरीले से ठहाकों पर विराम सा लग गया।

’अरे उठ गईं बीबीजी? मैं तो आने ही वाली थी आपको उठाने, कि मम्मी कहती थीं साँझ पड़े नहीं सोते।’ प्रीतो भाभी मम्मी को याद कर रही थी! हुंह फोटो पर जमी धूल पोंछने की, सूखी , पुरानी पड़ चुकी माला बदलने तक की तो किसी को फुरसत नहीं ! खैर। बैठे-ठाले याद तो किसी भी सूरत में किया ही जा सकता है ! अपनी मेहमानों को बिदा करने निकली भाभियों के सुर अब गिरगिट से रंग बदले हुए थे। रत्ना ने होंठ काट लिये, कहीं कुछ अप्रिय न निकल जाए उसके मुंह से। क्यों इन उम्मीद भरी महिलाओं के दिल तोड़े जाएं ? अपने हिस्से की माँग न कर बैठे ननद, इस चिंता में ये सब की सब मोटी-झोंटी, कद्दू की कद्दू अपनी कायाओं को भरसक खींचती-ढोती, बेचारियाँ नाहक अपनी क्षमताओं से बढ़-बढ़ कर मानसिक-शारीरिक, अधिकृत-अनधिकृत कसरतें किये जाती थीं !

‘अरे लो। मैं कब से राह देख रही थी बीबीजी उठें, तो साथ चाय-शाय हो जाए। आप तो अच्छी सोईं! लो जी नींद हो तो ऐस्सी। यहाँ पाप्पाजी की चिंता में आँखें नहीं लगतीं। इधर बीब्बीजी हमारी तो नींद के मामले में किस्सी की नहीं !’ कहती हुई फटाका सी कमलिनी भाभी दरवाजे के पास खड़ी प्रीती भाभी को ठेलतीं, झमाझम पारदर्शी इम्पोर्टेड साड़ी, परफ्यूम से लदी महकती-गमकती कमरे में समा गईं।

उसने भरपूर नजर उन्हें देखा। बस् देखा। भीतर छिपा हर भाव इस देखने में साफ नजर आ गया होगा घर में अभी-अभी दाखिल हुए प्रेम भैया को, जो भाभी के पीछे ही पीछे उसके रूम में चले आए थे। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अपलक उसकी चितवन का व्यंग्य क्या भाभी के सहयात्री की अनुभवी दृष्टि से छिपा रह पाया होगा ?

वह देख रही थी कि भाभी की कमर का घेरा मानो ट्रक के टायर की तरह था। बेहतरीन मँहगी शिफाॅन साड़ी निरीह, बड़ी बेरहमी से उस कमर नामक कमरे पर कस-कसा कर बांधी गई थी यद्यपि, मगर वह तो मुई, एक तरफ तो उनके भारी भरकम कूल्हों की उतनी ही चुगली कर रही थी जितनी कि उनके पेट पर पड़े असंख्य स्ट्रेचमाक्र्स को छुपा सकने में नाकामयाब थी। उधर, यही हाल स्लीवलैस नन्हें से ब्लाउज गरीब का था जो डीपनेक रूपी आतंकी से

डरा-सिकुड़ा बलहीन सिक्योरिटी गार्ड सा उनके वक्षों के असीमित उभार रूपी वीवीवीआईपीज को संभाल पाने में जरा भी सक्षम न दीखता था। या, कौन जाने कि उसे मिले किसी ऐसे ही आंतरिक आदेश के पालन में जी-जान एक करता मुस्तैदी से जुटा था बेचारा ! मँहगी डायमंड ज्वैलरी, मँहगे वस्त्र, सब कुछ मँहगी-मँहगा, इतना खर्च करके भी कुल मिला कर भाभी के ढंकने योग्य बदन को छुपा सकने में पूरी तरह असमर्थ था सब मँहगा सरंजाम। या, कि ढंकना किसने था ?

नख से शिख तक थुल-थुल चरबी ही चरबी से पटे पड़े उस चरबी के ढेर में कहाँ तो ढूंढ लेती वह अपनी किसी कमलिनी नामधारिणी भाभी को ? हालांकि वे पहले भी कोई कम ’हैल्दी’ न थीं मगर अब तो वे जरा इधर-उधर मुड़तीं थीं तो फैशनेबल छोटे से, पिद्दू से, कहो कि बित्ते भर के ब्लाउज से पीठ पर झाँकती दिखे जाती थी एक व्हाइट लाइन, आगे पेट पर असंख्य सिल्वर लाइन, फैले घुंघराले पगलाए से कई-कई शेड दे कर रंगे बाल, और मुंह में जोजो-सोसो तो ! उसने भैया की नजरों में नजरें डाल ही तो दी थीं !

भैया इधर-उधर न करने लगते तो और क्या करते ? .......... उसे हमेशा सलीके से कपड़े पहनने की सलाहें दिया करते थे कभी यही भैया ! कितना तरसती रह जाती थी वह स्लीवलैस ड्रेस के लिये ! पर, इन्हीं भैया की जिद थी कि कपड़े शरीर की शान बढ़ाने वाले होने चाहिये।

‘मैं नहीं ले जाउंगा तुझे कहीं भी अपने साथ!’

‘ऐसे कपड़े तुझे सूट नहीं करते! जो मुझे राखी बाँधनी हो रत्नोंबाला, तो खबरदार जो ऐसे-वैसे, बेढंगे कपड़े पहने, सुन लिया ना रतनारानी !’

पता नहीं भैया भाभी को रोकते-टोकते नहीं या उनकी रोक-टोक भाभी पर चलती नहीं या.......फिर यही तो, कि भैया को भाभी से कोई राखी थोड़े ही ना बंधवानी है ! उसे अनायास ही हँसी सी आने लगी थी जो लाख रोकने के बावजूद

भी प्रकट हो ही गई थी। उसकी उस हल्की सी हँसी में छिपा व्यंग्य न समझ पाएं ऐसे बेवकूफ उसके भैया तो कम से कम नहीं ही थे !

’ये क्या तुम लिनी? कुछ तो वक्त-बेवक्त देखा करो। क्या लाद रखा है ? क्या लटका रखा है ? कैसी लग रही हो !

लोग आ रहे हैं कि पापाजी बीमार हैं और तुम यूं घूम रही हो जैसे यहाँ किसी की शादी में आई हो !’

भाभी ने आग्नेय नैत्रों से रत्ना को घूरा था। ना,

रत्ना ने कुछ ना कहा था ! जो कुछ कहा था भैया ने ही तो कहा था। फिर वह धधकती निगाह उस पर क्यों ?

’मैं तो ऐस्से ही रहूंगी जैस्से रहती हूँ। हाँ! कोई मरेगा तो मैं उसके साथ मर जाऊँ क्या ? अरे तुम्हें जाना है तो जाओ। मम्मी मरे थे तब भी तुम यही सब बकते रहते थे। अब फिर वही किच-किच। जब देखो मेरा मूड आॅफ करते हो। ऐसा ही था तो मैंने आ कर गल्ती की। तुम कल का ही मेरा टिकट बनवा दो, मैं वापस चली जाती हूं !’

बिफरती भाभी समय, परिस्थिति, सामने उपस्थित व्यक्ति, उसकी मजबूरियाँ, उसके हालात आदि कुछ भी तो देखने-समझने को कभी तैयार न थीं। अभी भी तो जैसे उन्होंने भैया के साथ आ कर एहसान किया हो। यूं तैश दिखा रही थीं कि जरा चूं-चपड़ की तो वे अपना एयरबैग उठाएंगी और फ्रेंकफर्ट चली जाएंगी सीधी। जैसे फ्रेंकफर्ट में ही जन्मी हों ! उसे यह भाँपते जरा देर नहीं लगी कि भैया अपने गले पड़ गए ढोल को बस् किसी तरह जैसे-तैसे ढोए जा रहे थे। भैया को आहत देखना उसे नहीं पोसाता। लेकिन, आश्चर्य कि-

प्रेम भैया और इतने लाचार ? जो भी हो, थे तो उसके भैया ही, वही भैया जो बचपन में कभी गधे के रेंकने पर अपनी मुट्ठियों में फूंकते हुए उसे छेड़ते थे.........

’रत्नो, वाह वाह, तेरे देवर ने तो क्या गला पाया है! चल जरा कोई मीठी चीज खिला दे।’

वह गुस्से से भर कर धमाधम उन पर अपने मुक्कों की बौछार कर डालती ,वे बचने का ढोंग करते सबको हंसाया करते ......... हंसा-हंसा कर दोहरा कर दिया करते।

’ऐ पगलू, मुक्के नहीं मिठाई खिलाने को कह रहा हूं मैं। क्या सुरीली तान थी तेरे देवर की रे !’

’पगली। तू क्यों गुस्सा करती है?’ मम्मी उसे समझातीं। ‘गुस्सा करती है, चिढ़ जाती है तभी तो भाई लोग छेड़ते हैं। तू चिढ़ मत। उल्टे कह दे कि वो मेरा देवर है तो तुम्हारा भी तो कुछ लगता है।’ पर प्रेम भैया कहाँ हार मानने वाले होते ? ’क्या करें जब ऐसे रिश्तेदार हों तो?’ भाई-बहन की नोंक-झोंक कभी तो बंद होती हो !

’भाभी, आप गुस्सा करते हो, चिढ़ जाते हो न, इसीसे भैया आपको चिढ़ाते हैं। मत किया करो इतना गुस्सा ।’......... उसने मम्मी की ही तरह बीच में पड़ना चाहा था, भैया की अचकचाई नजर ने जैसे एकदम ही उससे पूछा था सच्!

सच् ! क्या तुझे वह सब याद है ? हां, उसे कुछ न भूला था। सब कुछ तो याद था-

शुरू-शुरू में भाभी जब आई-आईं ही थीं तब भी वे ऐसे ही उफनती थीं। मम्मी उन्हें किसी न किसी प्रकार समझाने के प्रयास करती थीं। चाहती थीं मम्मी बेचारी कि सभ्य घर की बहू ऐसे बात-चीत किया करे कि घर के बाहर तो क्या, एक कमरे से दूसरे कमरे तक भी आवाज न जाए। मगर भाभी ने तो अपनी ’सास गले की फांस’ से किसी तरह कुछ ना सीखने की कसम खा रखी थी मानो ! हाँ नव धनाढ्यों के जैसे सारे तौर-तरीके चुटकियों में सीख डाले थे बिना किसी के सिखाऐ ! वहीं, अपने उठने-बैठने के, बोलने-बतियाने के पारिवारिक संस्कार एक-आध इंच भी न भुला सकी थीं। आज तक वैसी की वैसी ही थीं !

‘मैं कहाँ गुस्सा करती हूँ? ये तो बस् बात-बात पर मुझे ऐसे सुनाते हैं जैस्से बस् मैं ही अपराधी हूँ ! अब जरा अच्छे से पहन-ओढ़ लो तो आफत, नहीं पहनो-आढ़ो तो भी आफत ही आफत ! सारे तौर-तरीके क्या तुम्ही लोगों को आते हैं ? ऐसा ही है तो क्यों लाए थे ब्याह कर के ? या अभी भी छोड़ क्यों नहीं देते ?’ इल्जाम लगाना, जली-कटी सुनाना, धमकी-चमकी देना कुछ भी नहीं छूटा था भाभी से तो !

‘ओफ्ओ, अब रहने भी दीजिये न दीदी! अपन ही तो ठहरे छोटे घर के !’

प्रीतो भाभी बड़ी भाभी को बड़े अदब से संभालती थीं एक तरफ, दूसरी तरफ रत्ना की भी लू जबरन उतारे लेती थीं-एक पंथ दो काज !

’मैं तो कहूं भैया, कि बेट्टी भले ही छोट्टे घर में दे दो वो चलेगा! वहाँ नखरे उठवाती ठाठ्ठों से अपना मायका-शायका भूली रहेगी, पर भैया ! अपने से बड़े घर में बेट्टी ब्याहो तो चार उलाहने हर साँस में सहने का कलेजा दहेज में दे कर ही ब्याहो !’ प्रीतो भाभी को कब कहां ससुर-जेठ का कोई लिहाज रहा ?

रत्ना के बोल तो उनके सामने मुंह में जमे ही रहते थे, भैया भी निरूत्तर से हो कर पास रखे राॅकर पर ढह ही तो गए थे। झुलईंयाँ लेता राॅकर उनकी अंदरूनी बेचैनी को स्पष्ट उजागर कर रहा था मगर भाभियों में किसे थी परवाह ?

‘चलिये छोड़िये, बीबीजी को कुछ खिला-पिला तो दें, जब से आई हैं कुछ लिया नहीं है ठीक से।’ प्रीतो भाभी जबरदस्ती कमलिनी भाभी का हाथ पकड़ खींचती उन्हें डाइनिंग हाॅल की ओर ले चली थीं।

‘शिट्। किसीको खाना है खाऐ, मरना है मरे, मैं क्यों परेशान होऊँ ? एक तो सुबह-सुबह से यहाँ आने-जाने वाले नाक में दम कर देते हैँ , दूसरे इत्ता सब सुनो-झेलो इन सबको, वो अलग ! कैसा है ये परिवार बाब्बा रे ! कैस्से कोई रह सकता है यहाँ !’

‘कैसे नहीं रहेंगे ? कहाँ जाएंगे भला ? हमें तो रहना ही पड़ता है न यहाँ ! आप तो वहाँ जर्मनी में ऐश कर रही हैं। हमें तो कोई निजात नहीं। रह ही रहे हैं न ?’

प्रीतो भाभी और कमलिनी भाभी दोनों में से कोई किसी से कम होने को तैयार नहीं। एक छुरी तो दूजी कटार !

भैया राॅकर की पुश्त पर सिर टिकाए छत पर न जाने क्या घूरते थे चुपचाप, जैसे कुछ न सुना हो ! वह अपराधी सी दुपट्टे का किनारा अंगुली में खोलती-लपेटती समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे , .......... भैया का उखड़ा मूड देख

पापाजी के बारे में भी कुछ पूछने की हिम्मत न हुई थी। सब जस का तस ही होगा। अच्छा या कि बुरा, सुधार या कि बिगाड़ होने पर ही तो सबको खबर दी जाएगी।

दरवाजे पर ठक् ठक् की आवाज करती, जरूरत से ज्यादह ही वैलमैनर्ड बनने का स्वांग सा करती पुनीता भाभी अपनी मनों-टनों वजनी काया को किसी तरह खींचती-ढकेलती आ गईं थीं खाने के लिये इसरार करती उसे लिवाने। इनकी ही कमी थी। जैसे भैया ने एक हल्की सी उसाँस छोड़ी थी और उठ खड़े हुए थे।

‘तूने कुछ खाया नहीं? हें ? इस तरह भूखे रहने से पापाजी ठीक हो जाएंगें क्या ? ’ भैया ने लाड़ से उसे झिड़का था। न जाने क्यों वह इतने से लाड़-प्यार से रोवनियां होने लगती थी इन दिनों। और वैसे भी भैया को यह कौन याद दिलाऐ कि यूं मेहमान बना कर गेस्टरूम में जिसे ठहरा दिया है वह उनकी बहन मम्मी के कहे सदा मंगलवार का व्रत करती आई है, और व्रत न भी रखा हो तो, कब अपने आप ले कर खाती थी कभी ?

जब आप ही भूल गए तो भाभियों ने याद रख कर क्या करना था वह सब ?

मत करो, मत करो, मत दिखाओ अब कोई इतना लाड़-मनुहार ! उसका हृदय हिलक-हिलक उठा था। कहीं कुछ टूटता दरकता था भीतर ही भीतर चुपचाप का चुपचाप।

‘कहें तो बीब्बीजी खाना यहीं लगवा दें आपका ?’

यह कोई आज की बात नहीं, वह अपने बचपन से ही देखती आई थी कि भरपूर खाने की उम्र में भी एक दो बार के छिटपुट से, मुठ्ठी भर इधर-उधर की चीजों से ही उसका पेट यूं भर जाता था कि जब-तब मम्मी अफसोस सा करती रहती थीं कि-

‘पेट के नाम पर तो रत्नों, तू बस् एक छोटी सी कटोरी ही ले कर आई है !’

अब कुछ वैसा तो था नहीं जिसे भूख कहते हैं पर नहीं कुछ खाने से भी न जाने भाभियों के दिलों पर क्या बीते, जिस सबको वे भाईयों पर ही तो उंडेलेंगी। वैसे भी वो थोड़ा सबके बीच, खास कर बच्चा पार्टी के बीच रहने की अपनी दिली इच्छा दिल ही दिल में न दबा पाई।

‘नहीं भाभी, मैं बस् आती हूँ।’ यही सोच कर कि बच्चों में जी अच्छा बहल जाएगा वह फटाफट फ्रेश हो कर डाइनिंग हाॅल पहुंच गई थी।

मगर क्या था वहाँ जी बहलने जैसा कुछ ? बच्चे जो कि कुछ बड़े हो चुके थे उनका डिनर उनके कमरों में भेजा जा चुका था। उनमें से कुछ पहले ही खा-खिला के अपने-अपने बेडरूम में भेजे जा चुके थे। न जाने किस बात से बचने को अजब सी खामोशी में, ऊहा-पोह में लिपटे भाई लोग, न जाने कैसी तो उधेड़-बुन में, तुक-ताँय में उलझी-उलझी सी भाभियों के साथ उससे तो कुछ ठीक से खाया न जाता था।

शुक्ला चाची बेचारी इसरार कर-कर के थकी जाती थी। उसका नाम दरअसल सुकला था सु-कला, लेकिन होते-होते वह कब शुक्ला हो गई थी खुद उसे भी नहीं पता होगा। कितने सलीके से रहने लगी थी अब वह ! लगता था उसे ऐसे रहने को भाभी लोगों का कुछ आदेश सा ही रहता होगा वरना कहाँ शुक्ला चाची और कहाँ उसका ये सधा हुआ

रंग-ढंग ! वह तो यूं लबड धों-धों थी कि मम्मी आए दिन उस पर बरजा करती थीं-

‘मरी शुक्ली, थोड़ा तो सामना-सूमना ढाँक-ढूंक लिया कर! अरे तुझसे नहीं संभलती तो क्यों लपेटे फिरती है साड़ी ? ले चल मेरे कुछ सलवार सूट ले जा, शुरू कर दे पहनना। कम से कम तेरा शरीर तो निगोड़ा कुछ ढँका-दबा रहेगा री..........’

मगर कहाँ ले गई मम्मी से कभी कोई सूट शुक्ला चाची ?

‘ना बीजी ना, हमसे तो ना छोड़ा जाएगा अपना पेहनावा। आँचरा बिना लाज कहाँ ढंके है ?’

‘ओहो में तो वारी जाउं तेरी लाज पे! पर ये बता, के भला कहीं से ढंकती भी है तेरी ये साड़ी, तेरी उस लाज को ?’

शुक्ला चाची बस् सिर पर पल्ला भर रखे रहती। फिर और क्या चाहिये था उसे ? सिर पे पल्ला रहना चाहिये, भले ही पीछे से पीठ पर ऊँचे चढ़े जाते ब्लाउज से, कभी किसी जमाने में सफेद कही जा सकने वाली, निहायत मैली-कुचैली अंर्तवस्त्र की पट्टी सी झांके या काम-काज निबटाने की धुन में उसकी साड़ी का पल्लू सामने से हमेशा ही इधर-उधर ढलका रहे ! बस् सिर ढँक लिया तो सब जायज है इन लोगों में। इसी से मान-सम्मान लिया-दिया जा सकता है !

हम बच्चों ने जब एक रोज उसके सिर ढँके रहने पर टिप्पणियों की अति ही अति कर डाली तब उसने बड़े गर्व से हमें बताया था ‘यूं कहे हैं कि महाभारत में जब द्रौपदी की लाज लुटी ही तब उसके सारा बदन नंगा हो गया हा, पर सिर से कपड़ा ना हटा हा।’

ओफ ! कितनी आसानी से ये भोले लोग धर्मग्रंथों की भी मनमानी व्याख्या करके अपना जीवन चला लेते हैं ! उनका चल भी जाता है बेखटके ! आज भी सिर पर साड़ी संभाले मुस्तैद दिख रही थी। कभी उसका पति भैंस खरीदने के लिये पापाजी से कुछ रुपये लेकर जो गया तो फिर वापस आया ही नहीं था। तब वो रकम बड़ी रकम हुआ करती थी।

जिसे ले कर वह न जाने कहाँ, न जाने क्यों चला गया था। सारे थाने-दीवाने करके, गुमशुदगी के इश्तेहार आदि दे दिला के उसकी तसल्ली का सब कर-कराके देख लिया था पापाजी ने। तब से बेचारी सिंकती-सीझती, सिसकती, झेलती वह एक मजबूर औरत अपने एक बेटे के साथ हमारे घर के कोने-कचरे की हो रही थी।

महाभारत काल में उस द्रौपदी के पतियों ने उसे दाँव पर लगा दिया था। इस युग में इस के पति ने मानो उन कुछेक रुपयों में उसे हमारे यहाँ बंधक रख दिया ! यह बात और है कि उसे परिवार की जरुरतों व संस्कारों के चलते कभी बंधक नहीं समझा गया। मम्मी उससे हमेशा ढंग से व्यवहार करती थीं। उसे पूरी पनाह दिये रहतीं। उससे क्या उनका तो सभी नौकर-चाकरों से ऐसा ही व्यवहार होता था कि वे बेखौफ यहाँ शरण पाए रहते। कमलिनी भाभी ने आ कर थोड़ी नाक-भौं-चढ़ाई थीं। उन्हें नौकरों को इंसान समझने से कुछ गुरेज सा था, इन संर्दभों में मगर मम्मी को

बदलना ग्लोब को चौकोर करने की तरह असंभव कार्य था। सो इस मामले में भाभी की उनके आगे एक ना चली।

‘शुक्ला चाची पानी ..........

‘चाची सलाद ..........

‘चाची दही, ..........’

‘शुक्ला चाची स्पून, .......... चाची, चाची और शुक्ला चाची.......... !

कभी मजबूरी में इसे रखना पड़ा था क्योंकि उसके पति के द्वारा लिया गया कर्ज चुकाना उसके काम करने की मजबूरी थी, उसकी जरुरत थी। धीरे-धीरे वह इस परिवार की जरुरत बन चुकी थी। हालांकि अब उसका ’ओहदा’ और बढ़ चुका लगता था। अब वह मानो नौकरों की मैनेजर थी। उसकी मदद को अनेक नौकर थे जिनसे काम

करवाने की, घर की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी उसीकी थी। सब कुछ उसीके भरोसे था। क्षण-क्षण खनकते चम्मचों-क्राकरी की मिली-जुली आवाज में ‘शुक्ला चाची-शुक्ला चाची’ की आवाज भी मिली जुली थी ! बिना उसके मानो कैसे क्या होता ? यह नाम राम नाम की तरह रटा जा रहा था। बस् एक माला और दे दो हाथों में !

सरल-तरल ह्दया मम्मी के साए में उसकी सारी जवानी मानो उन्हीं की नपी-तुली, सुघड़ संतुलित देख-रेख में बीत गई थी, तब वह इतना सलीका न सीख पाई थी कभी। अब वृद्धावस्था दस्तक देती आ लगी थी उसके शरीर से। जरुर भाभियों की धौंस ने ही उसे इस उमर में इतना सलीका सिखा दिया होगा।

रत्ना को समझ में नहीं आता था कि उसे चकित होना चाहिये या खुश होना चाहिये या दुखी। . . . . . . .किसी किसी के

साफ-सुथरे, सलीके वाले परिधानों से भी उसके मटमैले दुख आखिर क्यों इतना झांकते हैं ?

थोड़ी-थोड़ी देर सूजे पैरों की, गठिया के जोड़ों के दर्द की दुहाई दे-दे कर आराम कुर्सी पर सोफों, दीवानों पर ढुलक-ढुलक जाती भाभियों की तुलना में वह बेचारी अनवरत फिरकनी सी घूमती-फिरती खड़ी-खड़ी ही दिखी है। उसे क्या आराम की इच्छा न पकड़ती होगी ? उसके जोड़ों में इस उमर में भी दर्द नहीं होता ? क्या उसके पैर नहीं सूजते होंगे ?

सूजते भी हों तो किसे दिखा सकती है ? कहाँ आराम के दो क्षण निकाल पाती होगी बेचारी ?

एक-एक निवाला निगलते मानों गले में कुछ फंस-फंस जाता लगता था रत्ना के। यह शुक्ला चाची का दर्द था कि पापाजी की असहायता से उपजा दुख व किसी आसन्न घड़ी की प्रतीक्षा का या, इतने अंतराल के बाद मायके में बदल चुकी परिस्थितियों से अपने भीतर ही भीतर चल रही जद्दो-जहद का ही मिला-जुला असर था जो रह-रहकर उसे दुख के भाव, आँसुओं को गटकने जैसी स्थितियों से दो चार किये जाता था।

‘तो बीबीजी आप भी सोने की कोशिश करो जी ननदोई जी की याद को लेकर...!’

कमलिनी भाभी ने भैयाओं की उपस्थिति भी नहीं सोची-देखी.... वे नींबू पानी के बाउल में अंगुलियाँ धो रही थीं। ’हमें तो खाने-पीने के बाद भई बिस्तर चाहिये हम तो चले ...... ’ बाकी भाभियों ने थोड़ी फाॅर्मेलिटी पूरी की। फिर वे भी एक के पीछे एक सरक लीं थीं। भाइयों के साथ यद्यपि अब जा कर गिले-शिकवे दूर करने का समय मिला लगता था मगर, दिन भर की दौड़-धूप की थकान से क्लाँत उनके चेहरों पर ऐसी कोई उत्कंठा न थी।

’सुबह मिलते है रत्नों, सो जा अब’

मंझले व छोटू भैया बड़े भैया यानि प्रेम भैया से पापाजी के बारे में कुछ बतिया रहे थे मगर उनकी भाषा चिकित्सकीय अधिक थी। पापाजी के व्यवसाय का ही असर था यह कि वे डाॅक्टरों के बीच रहते-रहते मानो आधे डाॅक्टर हो चुके लगते थे। उसे लगा कि वे या तो कुछ स्पष्ट जानते न हों या बताना नहीं चाहते थे। . . . .

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

3-

उसे जैसे भैया ने आदेश सा दे दिया था। अतः उसे वहाँ रुकना गैर जरुरी लगा। उसके भारी कदम उसे अपने रुम में खींच ले गए। जबकि अभी नींद तो कोसों दूर थी। कुछ पढ़े बिना तो उसे वैसे भी नींद नहीं आती थी। यहाँ तो कुछ पढ़ने को था भी नहीं। आराम कुर्सी पर निढाल वह क्या कर सकती थी दूर लखनऊ में बैठे अपने पति व बच्चों की याद करने के सिवाय ? अपने मोबाइल से उन लोगो से बातें तो कर सकती थी। पापाजी की स्थिर हालत के बारे में बता सकती थी। चलो कर लो यह भी। फिर,

सिवाय सोने के अब कोई काम बचा न दीखता था, सो आँखें मूंद तो ली थीं पर नींद थी कि कोसों दूर थी .......। इस हाल में, अपने ही घर-आंगन में, न जाने कैसा क्या खो गया, बिछड़ गया था कि कहीं किसी सूत्र से स्वयँ को जोड़ नहीं पा रही थी।

दरवाजे के धीरे से खुलने की आवाज होने पर उसने मुंदी पलकें भरसक खोल कर देखा तो शुक्ला चाची को चाँदी की ट्रे में चाँदी के कप में कॅाफी और बगल में कोई पत्रिका लिये खड़े पाया। चाची के चेहरे पर घिर आई झुर्रियां उसकी ममत्व भरी मुस्कान को और बढ़ा ही रही थीं। कम तो क्या कर पातीं !

वही उसका चाँदी वाला सेट क्या अब तक याद है चाची को ? और ....और....

‘हमें पता था बिटिया, मम्मीजी के लाख मना करने के बाद भी काॅफी पिये बिना, कुछ पढ़े बिना सोती नहीं थीं तब ? अब भी पीती हो न ?’

‘............’

‘हम ने तो केह दई तिवारी खानसामे से, के तिवारीजी और जो कछु बी करना हो करलेव, पर जे काॅफी तो हमींसे बनेगी !’

वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही चाची इतने सारे कामों के पहाड़ के पहाड़ से दबी हुई भी कैसे काॅफी रुपी उसकी तात्कालीन संजीवनी बूटी को याद रख पाई आज तक ? उसने तो कभी का काॅफी-शाॅफी पीना छोड़ दिया लेकिन चाची का मन क्यों तोड़ना ? कितने अरमान से बेचारी उसके लिये वही, उसी तरीके से घोंट-घोंट कर काॅफी बना कर लाई है। अब,

जब, कि उसे पता था कि सब सोने ऊपर जा चुके हैं, अब उसे किसी का डर न था सो साड़ी फिर वैसे ही लतरती हुई, कंधे व पल्लू से लगी पिन हटने से बेतरतीब। अब लगी उसे शुक्ला चाची वही पुरानी चाची, वही अपनी-अपनी सी। उसे काॅफी थमाते वह कारपेट पर धम्म से बैठ गई।

‘अरे चाची, यहाँ बैठो मेरे पास !’ उसने पास रखे स्टूल की तरफ इशारा किया।

उसे याद है मम्मी के समय वह मम्मी से नीचे बैठकर ही बतियाती थी किंतु उसके अनुरोध पर अवश्य उसके पलंग के पैताने बैठ जाया करती थी।

‘नहीं बिटिया अब हमें मजबूर मत करो। मम्मी जी के बाद आप ही हमारे लिये हो। थोड़ा-तनिक हमारी भी मान लो ............’

उसका जी लरज आया। गऐ हुओं की इतनी याद भी अच्छी नहीं होती। पढ़ा था उसने कहीं कि जितना हम उन लोगों की याद कर-करके रोते-दुखी होते हैं उन्हें भी उस लोक में कहीं ज्यादा दुख पहुँचाते हैं। बनिस्बत इसके, यदि उनकी आत्मा की शांति, उन्नति के लिये सच्ची प्रार्थना करें तो वे मोक्ष-पथ में ऊँचे उठते जाते हैं। यहाँ, हमारे द्वारा की गई दुआएं, उनकी उस दुनिया की कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होती है। न जाने कैसा यकीन सा हो उठा था उसे इस सबमें कि रोने-धोने के बदले अपने तमाम दुख को, उनके अभाव के दुख को अपनी हार्दिक प्रार्थनाओं में ही बदल डालने को तत्पर रहती थी।

पीड़ाओं के दहक भरे आँवे में, कहो कि धीरे-धीरे बढ़ाई जाती आँच में तप-तप कर बना कोई मिटटी का बरतन थी वह मानो। शिल्पकार की साधना, उसी का दिया रुपाकार सब उसमें राई-रत्ती रचा-बसा था। ताप से निकल धीरे-धीरे ठंडे हो गए बरतन में शीतल जल भरने पर वह वातावरण से ठंडक खींच लेता है। ऐसे ही था उसका तरह-तरह से तपाया जा चुका हृदय जो वातावरण से दर्द के कण कण अपने भीतर जज्ब कर लेता था।

मम्मी के साए में ऐसे ही पाला गया था उसे। लाखों लाड़-प्यार के बीच भी यह अहसास उसमें भर दिया गया था कि वह लड़की है ! और मम्मी के ज्ञान के दायरे का यह अलिखित, अनकहा दस्तूर था कि लड़की को तमाम दर्द सहने आने चाहिये !

पापाजी जब बिजनेस टूर से वापस लौटते थे तो भी तो वे सब भाई-बहन कितनी-कितनी रात गए तक पूरी शिद्दत से जागते रहते थे। क्या इतने दिनों के बाद आज यह रस्म थोड़ी बहुत ही सही निबाही नहीं जा सकती थी ?

मगर मम्मी के दिये संस्कारों ने ही उसे जज्ब करना सिखाया। वहीं,

वह धीरे-धीरे अपने अनुभवों से यह सीखती गई कि एक मिट्टी, एक हाथ, एक ही आंवे से निकले तमाम बरतन एक ही ताप नहीं सह सकते, एक जैसी ठंडक नहीं दे सकते। कई बार इसका फैसला परिस्थितियाँ, समय और खुद बरतन की हैसियत करती हैं कि कौन सा बरतन कितना ताप सहेगा !

वह आने के समय से ही महसूस कर रही थी कि भाभियाँ आँखों में अनेक प्रश्न लिये अपने-अपने पतियों को किन्हीं अजब सी निगाहों से देखती मिलती थीं कई बार, जैसे वे जानना चाहतीं हों कि क्या बात हुई ? कुछ बनी बात ? और भाई लोग ?

लोग उससे खुलने से झिझक रहे हैं। उसी अपनी बहन से जिसे कभी चोटी पकड़-पकड़ सताते थे ! एक ही परिवार, एक ही खेत की मिट्टी में कितना फर्क ! कितनी अलग-अलग ताब ! एक पराऐपन की गंध आ समाई थी। एक ही मिट्टी से बने पात्र हालात के भरोसे, अलग-अलग स्वरुप, क्षमता अलग-अलग स्वभाव के हो रहे थे-कोई सहनशीलता की नाँद, कोई व्यावहारिकता-सांसारिकता से लबालब मर्तबान ....... ऊपर से अपनी-अपनी पहचान के प्रति अनभिज्ञ या पहचान छिपाने की कोशिश करते हुए से। पापाजी बीमार थे तो क्यों भाई लोग उसके पास आ खुल कर बतियाने से बचते फिर रहे, उसकी आँखों में आँखें नहीं डाल रहे ?

इसमें किसी की कोई गलती थोड़े ही है कि पापाजी कोमा में है ! उम्र का असर है, भगवान से मुलाकात का समय हो चला है, तो उससे क्यों आँखं चुराई जा रही हैं !

‘कैसे..........? कैसे, बिट्टो रानी ? कैसे हुए पापाजी बीमार ! पूछो तो तनिक !’

‘कैसे भला !..........’ उसने धड़क-धड़क कर बाहर ही निकल पड़ने को बेताब ह्दय को न जाने कैसे काबू में कर पूछा था। शुक्ला चाची घर को राई-रत्ती जानती थी। घर का चलता-फिरता इन्साइक्लोपीडिया थी।

‘तुम काॅफी खतम करो लाड़ो। हम तनिक दरवाजा उढ़काए दें ।’

’उसीयत-फसीयत सब्बै तैयार थी। कजाने कौन-कौन कागद-पत्तर तैयार थे, बस् पापाजी से सैन ( साइन) भर ना करा पाए भैयाजन !’

पर, ऐसी क्या बात थी जो चाची को चटकनी लगाना जरुरी लगा था ?

बात ऐसी ही थी। पापाजी ओर दोनों भाइयों के बीच बात बढ़ती गई, बात बढ़ती गई कि ‘रत्ना एस्टेट’ के पूर्वी ईशान क्षेत्र की खाली जमीन जो कि अभी भी गगन चुम्बी इमारतों के बीच हरियाले समंदर की तरह पसरी हुई थी, की विशाल ह्दयस्थली पर एक और विशाल हाॅस्पीटल बना दिया जाए। या फिर,

पापाजी बड़े भैया की देश वापसी की जो उमीद लगाए बैठे हैं वह तभी पूरी हो सकती थी जब उस जमीन पर एक अच्छा कम से कम थ्री स्टार होटल बनाने की मंजूरी पापाजी दे दें क्योंकि कमलिनी भाभी के लेखे घर का होटल-शोटल होने से खाना बनाने आदि के सारे जंजाल ही खत्म ! वे तभी इंडिया वापस आने की हांँ करेंगी ! भैया के बिजनेस में वे बराबर की पार्टनर थीें, इसकी पूरी ठसक उनकी रग-रग, रेशे-रेशे से टपकती थी ! और इतना ही नहीं उस जमीन में पानी का जो अथाह भंडार है उसे ले कर मिनरल वाॅटर की फैक्ट्री डालने की भी तीनों भाइयों की हांँ थी।

पापाजी, जाहिर है कि इसमें से किसीके भी पक्ष में नहीं थे। प्रेम भैया से बात की गई, तो बहुत पहले ही अपने हिस्से की काफी संपत्ति ले कर वहीं जर्मनी के फ्रेंकफर्ट में सेटल हो गए प्रेम भैया ने भी बाकी भाइयों का ही साथ देते हुए पापाजी की एक न चलने दी। हताश पापाजी आक्रोशित भी थे। फोन परे पटक कर अपना ह्दय सहलाते रहे। बैचेनी में इधर-उधर होते रहे। एसी में भी पसीने से लथपथ होते रहे। यह नौकरों की समझ में नहीं आया, भाभियों को न दिखा यहाँं तक तो ठीक ! लेकिन दोनों समझदार भैया लोगों की भी समझ में क्यों न आया ?..........किसीको कहीं कोई परवाह न थी। और,

बैचेनी भरे जागरण में बीती रात के बाद, अगली सुबह वाॅकिंग से लौट, नहा-धो कर, पूजा-पाठ निबटा कर आदतन न्यूज पेपर देख ही रहे थे पापाजी कि ‘साइलेंट अटैक’ ने उन्हें कोमा की स्थिति में ला दिया।

‘वो तो सच्ची बीबीजी, जो प्रीतो भाभी न आई होतीं तो सब्बै का सब्ब तब्भी के तबी खतम था, उन्होंने चीख-पुकार मचाई और भैयाजन नाइटडरेस में थे। वैसे ही भागे उन्हें अस्पताल ले गए ?’

अस्पताल खुद मंझले व छोटे भैया मिलकर ही चलाते थे। कभी जिसे पापाजी के किसी एक पार्टनर ने बैंक व पापाजी के आर्थिक सहयोग से एक छोटे से अस्पताल के रूप में शुरू किया था, वह इस प्रकार घाटे की बलि चढ़ा कि पापाजी व बैंक द्वारा दिया हुआ लोन न चुका पाने की स्थिति में वह अस्पताल स्वयँ पापाजी व प्रेम भैया को ही तब आनन-फानन खरीदना पड़ा था। तब तक बाकी दोनों भैया लोग अपनी-अपनी पढ़ाई-लिखाई से तौबा कर चुके थे। लेकिन उनके सधे हुए बिजनेस नेटवर्क के चलते वही घाटे में जाता अस्पताल मानो चुटकियों में, अस्पताल तो क्या अच्छा खासा फाइव स्टाॅर होटल ही सा हीे रहा था। जो दवाओं की गंध, बीमार व बीमारियों की उपस्थिति न दिखे तो सर्वसुविधायुक्त होटल ही था आलीशान। इसी आलीशान अस्पताल में कि जिसका उद्घाटन कभी स्वयँ पापाजी ने ही किया था आज वे खुद बेसुध हुए पड़े थे !

उसे याद है कि पापाजी बड़े निराश हुए थे जब मंझले भैया का मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ था। उनकी इच्छा थी कि एक बेटा उनका बिजनेस संभाले, घर में एक डाॅक्टर भी हो और एक हो बेहतरीन वकील। निहायत अपने सब। मगर काफी कोशिशों के बाद छोटे भैया भी जब पढ़ाई-लिखाई की रेस से बाहर ही हो लिये थे, एलएलबी की अनिवार्य योग्यता यानि ग्रेज्यूएशन में भी जब वे बार-बार लुढ़क रहे थे, तोे भी खासी जमा पूंजी लगाकर दादाजी के नाम पर अस्पताल खोलने के अपने इरादे से राई-रत्ती न डिगते हुए पापाजी ने, साथ ही विदेश में बसने के इच्छुक प्रेम भैया को देश में ही रोक रखने की गरज में प्रेम भैया की पार्टनरशिप में उस घाटे में जाते-डूबते अस्पताल को खरीदा था इस इच्छा शक्ति के साथ कि उसमें एक ओपीडी सदा धर्माथ इलाज के लिये होगी, और कहीं न कहीं उन्हें उमीद थी कि उनका बेटा अपने देश में ही अपने काम-काज में रम जाएगा।

आज, धर्माथ का तो पता नहीं, मगर वह हाॅस्पीटल उनकी आशाओं से कुछ क्या बल्कि कहीं अधिक ही बेहतरीन रूप में चाँदी काट रहा था। प्रेम भैया को यद्यपि पापाजी अपने देश में न रोक पाए। उनके पीछे, दोनों भैया काफी अच्छे से पापाजी के मेडिकल इक्विपमेंट्स के बिजनेस के धुरंधर माने जाते थे। उधर, उस नामी हो चले हाॅस्पीटल में अनेक नामी-गरामी स्पेशलिस्ट बुलाए जाते थे। कुल मिला कर मरीज के बेहतर से बेहतर इलाज की पूरी व्यवस्था थी बशर्ते कि वह गाँठ का पूरा पक्का हो !

मंझले भैया शुरु से पूरा संसारीपन दिखलाते थे। उसका पाॅकेटमनी उससे छीन-झपट लिया करते- ‘तू तो घर में रहती है, तुझे क्या जरुरत पड़ती है इत्ते पैसों की ?’

छोटू भैया रही-सही कसर पूरी कर देते थे-

’और सुन री बहना आगे जब कभी बीमार पड़ेगी तो अपने अस्पताल में फ्री इलाज करके सब हिसाब-किताब बराबर कर दिया करेंगे समझी !’

‘मम्मी इन्हें डाॅक्टर मत बनाना। देखना ये बिना फीस लिये इलाज नहीं करेंगे !’

’हट री ! मेरे हीरे जैसे बेटे को ऐसा कहती है ! और फिर फीस ना लेगें तो कैसे डाॅक्टर कहाऐंगे ? जित्ता बड़ा डाॅक्टर उत्ती ज्यादा फीस !’ मम्मी गर्व से चहकतीं। भैया तुरुप छोड़ते ‘वाह् मम्मी ! पर मम्मी डाॅक्टर अपने परिवार वालों का इलाज नहीं करता .......!’

’हाँं हाँ मम्मी भैया ठीक कह रहे हैं। अपना परिवार तो फीस देगा नहीं और बिना फीस के.....’ भैया नकली गुस्से से उसे मारते-धकियाते। यही शुक्ला चाची तब खी-खी कर हँसती थी, कहती थी,

‘मैं तो मंझले बाबू सेई इलाज कराऊँगी।’

‘तो एडवांस में ही मुझे खूब सारा भुट्टे का भरता और मेरी मनपसंद सब चीजें खिलाया करो चाची।’

‘ऐल्लो पेहले सेई फीस लेंगे।’

बेटों के डाॅक्टर न बन पाने के मम्मी के गम को अस्पताल चला कर रफूचक्कर कर दिया था भाई लोगों ने। स्थितियों से बड़ी जल्दी समायोजन कर डालती थीं मम्मी। कहती न थकती थीं वे-

’अरे गेर परे डाॅक्टरी-फाक्टरी को, अब देख लो पचास डाॅक्टर आगे-पीछे घूमें हैं !’

लड़कपन की बातें थीं। लड़कपन अपने साथ ही ले जाता तो क्या ही अच्छा होता ! अब वही चाची जो कभी अपना इलाज भैया से ही कराने की चाह रखती थी आज कह रही थी-

’इत्ते बड़े अस्पताल में जाने में भी डर लगे हैं बीबीजी। मेरे जैसे की तो उसे देखते ही जान निकल जाए हे। मंझले भैया, छोटे भैया चाहे हैं कि एक और बरांच उसी खाली पड़ी जमीन में डाल दें। परेम भैया भी पानी की बोतल की फैक्टरी और होटल डाल अपनी वापसी का रस्ता खोलना चाहें हैं।’

सब समझ में आ गया था, कुछ समझना बाकी न रहा था। भाई लोग अपनी अलग-अलग मिल्कियत चाह रहे थे ! और इसके लिये ऊँची-ऊँची आसमान छूती इमारतों में रहने वालों के इस व्यस्त इलाके में उस खाली पड़ी जमीन से बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता था।

भैयाओं की व्यापार बुद्धि ने बिल्कुल सही जगह का चुनाव किया था। मगर पापाजी उस हरियाले टुकड़े को बचाने की जुगत में थे ! इसीलिये जरुर उनके तर्क कुछ ऐसे ही रहे होंगे कि ’किनके लिये एक और हाॅस्पीटल ? किनके लिये एक और होटल ? रईसों-रसूख वालों के ही

लिये न ?’

भले ही पापाजी स्वयं खासे रईस, रसूख वाले थे। लेकिन उसे पता है कि दबे-कुचले, शोषित, गरीब के लिये उनके दिल से दया के भाव वैसे ही नहीं मिटाए जा सकते थे जैसे चंद्रमा से धब्बे ! भाई लोग उनकी इस नरमी, कोमलता को हमेशा उनकी रईसी के लिये दाग-धब्बेदार मानते थे मगर उन्हें अपने दाग-धब्बे मंजूर थे, कोई शर्म न थी उनसे, इसीलिये कितनी ही निर्धन कन्याओं के कन्यादान, कितनों की फीसें, दवाओं आदि के बिल वे चुपचाप सहज रुप से अपने पर्स के हवाले किये रहते थे। उनकी पीठ पीछे भाई भाभियों द्वारा उन्हें कोसा जाता था कि नाहक ही ऐसे गैरजिम्मेदार लोगों पर खर्चते, रुपया उड़ाते हैं।

अब

कि जब शेर बूढ़ा हो चुका है उसे सहज ही पिंजरे में डाला जा सका होगा। मल्टी स्टोरी हाॅस्पीटल, प्लस होटल, प्लस पता नहीं क्या-क्या के रास्ते का एकमात्र रोड़ा पापाजी हीे तो थे। वे टले कि सब कुछ आसान।

अपनी-अपनी व्यावहारिक-व्यावसायिक सुविधाके चलते भाइयों को क्या पापाजी की भावनाएं नहीं दिखती ? अरे इतनी भी क्या जल्दी थी ! और

कितना जीवित रहते पापाजी ? कोई सौ साल का खत्ता तो लिखवा लाए नहीं होंगे ! शादी उनकी, बताते थे बीस-इक्कीस वर्ष की उमर में हुई थी। फिर दादी व बुआ ने मिल कर मम्मी को कम दहेज व चेचक के दागों के कारण वापस लौटा दिया था। पहले भी यह सब आसान था, अभी भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मम्मी अपने मायके में यही कोई सात-आठ साल तक रहीं। जैसे-तैसे भी रख ही लिया गया था उन्हें ! आज अगर इन भाइयों को सात दिन भी बहन रखनी पड़ जाए तो ?

खैर ! पापाजी के किसी नए बने दोस्त ने उन्हें कुंवारा समझ कर उनके लिये जब लड़कियाँ खोजनी शुरु कीं तब पापाजी ने अपना पूरा किस्सा बयाँं किया !

दोस्त को तैश आ गया दोस्ती भरा। मगर अड़चन ये थी कि, तब तक मम्मी के भाई और गाँव के जिम्मेदार लोग अपनी बेकसूर बिटिया लौटाने वाले अपराधियों की जान के ग्राहक बने बैठे थे। पापाजी को तो बरसों पहले ही सुना दिया गया था कि-

‘पाहुन इधर आ मत जइयो भूल के भी कभी। नाए तो चीर के सुखा देंगे !’

दादी के सामने पीपल के पत्ते की तरह डर से थर-थर काँपने वाले पापाजी पर दोहरी मार ! वे अपनी पत्नी की निर्दोषता और अपनी माँ के दोष मन ही मन स्वीकारने के बावजूद भी पत्नी को उसका हक दे पाने में अक्षम थे। उनके उन सहृदय दोस्त ने अपने बलबूते पर मम्मी के गाँव जा कर अपनी ‘बहन’ का दर्जा दे कर उनको विदा कराया, इस बिना पर कि उन्हें दोष लगा कर वापस फेरने वाली उनकी सास का तो तब तक लकवा मारने से निधन हो चुका था। उनके कर्म की सजा वे भुगत गईं ! बाकी को क्यों भुगताना ?

ये वो दौर था जब बात की, मर्द की जुबान की कीमत हुआ करती थी। ऐसे जुमले तब खूब चलन में रहा करते थे। उन दोस्त ने मम्मी को भाभी नहीं वरन् बहन बनाया। स्वयं पापाजी के दोस्त हो कर वे देवर के स्थान पर मम्मी के भाई बन गए, और इस प्रकार एक उजड़ी गृहस्थी बसी तो मानो पापाजी के गुलशन में बहार ही बहार आ गई। वे ही वकील दोस्त आने वाले सालों में तीन अदद भानजों व एक खूबसूरत सी प्यारी सी भानजी के वकील मामा बन इस घर के गाइड, गार्जियन, फिलाॅसफर वगैरह सब हो रहे थे। कंपनी और बिजनेस के सारे कानूनी जाल-जंजाल वे ही संभाला करते। उन्हीं से मम्मी-पापा अपने सारे दुख-दर्द बाँटा करते थे। जिनमें एक दर्द यह भी था कि परंपरा कहती थी कि तीन बेटियों के बाद का बेटा या तीन बेटों के बाद की बेटी अशुभ होते हैं। पापाजी इसे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। अलबत्ता मम्मी की फिक्रों में वे अवश्य शामिल रहते कि कहीं उनकी तैत्तरी बिटिया का कुछ अनिष्ट न हो जाए ! उसकी पढ़ाई-लिखाई पर विशेष ध्यान दिया गया। इस ओर से हमेशा सजगता बरती गई कि उसका ध्यान, दिमाग सब ठीक-ठाक है या नहीं ! क्योंकि मम्मी के लेखे यह कहा जाता था कि ऐसी संतान या तो स्वयं के लिये अशुभ लाती है या फिर परिवार के लिये !

मगर खुशी व तसल्ली की बात थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ उल्टे तैत्तरी बिटिया के आगमन के बाद पापाजी का बिजनेस खूब बढ़ा और उसी तर्ज पर वकील मामा को भी आए दिन कानूनी पचड़े ज्यादा सुलझाने पड़ते रहे। वे इसे खुशी की बात मानते थे।

’आखिर जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी इधर-उधर लगी रहती है न !’

तो प्रेम भैया का जब जन्म हुआ तब पापाजी करीब उनतीस-तीस वर्ष के रहे होगें। आज वे प्रेम भैया ही पैंतालीस-छियालीस के हो रहे हैं। तो, पापाजी की कुल उम्र पचहत्तर-छिहत्तर के आस-पास तो होगी ही। हालांकि जिसके दो-दो बेटे शहर के नामी बिजनेसमेन हों, एक बेटा बाहर खासा बिजनेस जमाए बैठा हो, जिसका खासा-चोखा हाॅस्पीटल चलता हो, जिसकी पल-पल पूरी देखरेख होनी संभव हो, उसके लिये यह उमर कोई ज्यादा नहीं, मगर............पूरी देख-रेख व इंतजाम के बाद भी एक वो आदमी जिसके ह्दय पर टनों-मनों भार हो वो आखिर कितनी उमर खींचेगा ?

क्या थोड़ा सब्र नहीं कर सकते थे भाई लोग ?

एकदम ही नर्सिंगहोम व होटल बनवाने जरूरी थे क्या ? क्यों उन्हें इतना चोट पहुँचाई ? और एकाध साल रूक जाते। मरने के बाद कौन बैठा रहता है देखने कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं ?

‘तुम तनिक आँखें झपक लो बिटिया। हम भी यहीं पड़ रहते हैं। अब सुबह आठ से पहले तो कोई नीचे आनी नहीं !’ शुक्ला चाची नीचे ही कारपेट पर ढेर हो रही थी। नींद उसकी आँखों में किसी तरह संभाले न संभल रही थी। दिन भर की थकान। मिनट भर को आराम कहाँ मिला होगा उसे ? भीतर-बाहर के सारे नौकरों को वापस भेज-भाज कर, घर के सब ताले बंद कर चाबी सिरहाने रखती कहती थी-

’बस् जो जल्दी जग जाओ तो तुम हमें सुबहो जगते ही उठा देना बिट्टो। बड़ी किरपा होगी, लो हम तो सोते हैं । ऐसी-फेसी में तो हमें ठंड चढ़ जाती है।’

चाची ने अपनी शाल ओढ़ ली थी बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले भी शाॅल भर में पड़ जाती थी। मुट्ठी भर चीजें और पूरा का पूरा जीवन जी लेते हैं कुछ लोग, और फिर भी कोई शिकायत नहीं किसी से, और कुछ वे जो मुट्ठी भर सा जीवन जीने के लिये जमाने भर के सरंजाम जुटा कर भी लालच में दोहरे हुए रहते हैं। भूल ही जाते हैं कि सुविधाएं जीवन के लिये हैं न कि जीवन सुविधाओं के लिये।

थोड़ी ही देर में चाची गहरी नींद के आगोश में थी। रत्ना ने पंखा थोड़ा तेज कर एसी बंद कर दिया। अविजित को ठंड सहन नहीं होती। वे तो एसी कोच से सफर करने पर ही चार दिनों तक छींकते रहते हैं। पहले की आदतें उसकी भी कभी की छूट-छुटा गईं। अब तो वह स्वयं भी एसी में नहीं सोती। गनीमत है भाभियों कोे इस बाबत् कुछ नहीं पता वरना वे खूब हँसने-हँसाने के बहाने ढूंढ लेतीं। शायद, शायद क्या निःसंदेह उसे उन दोनों के नौकरी में होने पर हल्की टिप्पणियाँ सुननी पड़तीं। यद्यपि भाभियों के मायके उसके मायके से बेहद कमतर ही थे। फिर भी भाभियाँ अपने मायके के बखान करती न थकती थीं। जबकि अपनी ननद का मूल्याकंन वे उसके ससुराल से करती थीं ! अजीब दोहरे मानदंड थे।

रत्ना को झुंझलाहट सी होनी स्वाभाविक थी मगर उसके समस्त संस्कार उसे यही दिलासा देते थे कि ‘उन पर चिढ़ो-कुढ़ो मत, तरस खाओ। गुस्से के लायक नहीं वरन् तरस खाने लायक ही हैं वे लोग।‘ उसे फिर भी बड़ा ही आश्चर्य व अफसोस होता था कि कैसे अपेक्षया कम हैसियत व कम पैसे वाले परिवारों से भरपूर हैसियत वाले परिवार में आ कर वे औसत लड़कियाँ अपने को आदतन रईस सिद्ध करने के फितूर में, पैसे वालों की खूबियाँ अपनाने की जल्दबाजी व उथलेपन में, केवल भौतिकवादिता और निर्मोंहीपन ही को भौथरे रूप में अपना कर अधिक कू्रर व साथ ही साथ हास्यास्पद भी हो चली थीं ! वे मानवीय सहज संबंधों-रिश्तों के प्रति, जमीन से जुड़ाव के प्रति सहज आत्मीयता जैसे भावों को अपने परिवेश के लिये विजातीय मानने में बेहद आगे-आगे चल रही थीं।

शरीर उसका पूरी तरह थक चुका था। निढाल था मन, हताश था। दोनों ही अपने-अपने मानसिक-जैविक स्तरों पर निढाल हो सुस्ताना चाहते थे। घड़ी की टिक-टिक, पंखे की सर्-सर् और शुक्ला चाची की बजती नाक के खर-खर वादन के बीच न जाने कब बेआहट, दबे पाँव आ नींद ने उसे आगोश में ले लिया।

कितना ही निर्दय दर्द हो, कितना ही भयावह समां हो, नींद की कलछौंही चादर तले वह निर्दयता, वह भयावहता कुछ तो बेअसर हो ही जाते हंै। रात के अंधेरे में, नींद के दामन में उसके तमाम दुख, तमाम अवसाद रात भर के लिये ही सही कहीं छुप गए थे सुबह फिर प्रकट होने के इंतजार में।

अतल अंधेरा अपनी कालिमा में क्या-क्या नहीं समा लेता है ! जीवित बचे होने के अहसास के लिये नींद शायद सबसे ज्यादा जरुरी थी। एक आदिम सी थकन उसके पोर-पोर पर यूँ छाई हुई थी कि उफनती नींद में उसका तन-मन सब निश्चेष्टता से बिला गया था . .

4-

रात जरुर अपनी-निहायत अपनी कही जा सकती है लेकिन सुबह तो ‘काॅमन’ होती है। किस्मत से सुनने को मिली चिड़ियों कीचहचहाहट हो या सिर पर जबरदस्ती चौतरफा लदा सांसारिक शोर हो। सुबह तो सांझी ही होती है ! सांझी रौशनचेहरा सुबह चिड़ियों के चिर परिचित चहचहाहट भरे उद्घोष के साथ रात का निराकरण करती मंद गति से जब पलकों को थपथपाने लगी तब तलक तो शुक्ला चाची के पूजापाठ निबट चुके थे।

‘उठो बिटिया, भोइ भई। जाओ सुबह घूम आओ पापाजी की मनपसंद जगह’

कभी दीदीरानी, कभी बीबीजी तो कभी बिटिया कहती-पुकारती चाची रात को हाथ में काॅफी का प्याला लिये आई थी। सुबह उसके हाथ में चाय का प्याला था। रात का काॅफी पीना भी उसने कभी का छोड़ दिया और सुबह की चाय की जगह नीबू पानी ने ले ली है।

क्या करेगी शुक्ला चाची को बता कर ?

ये उसका अपना घर है। लेकिन रुटीन अपना नहीं। जो जैसा यहाँ चले वैसा चलाना ही ठीक है। ऐसे परिवर्तनों से उसे कोई उलझन नहीं होती। भले ही भाभियांँ एडजस्टमेंट को अपनी हेठी समझ अकड़ फों-फों दिखाने का कोई मौका न चूकती थीं मगर वह तो मम्मी के हाथ तले पाली ही ऐसे गई थी कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर ! बड़े घर की बेटी को यह नहीं शोभा देता, वह नहीं शोभा देता। नखरे नहीं दिखाना, बकर-बकर नहीं करना, जो सामने आ जाए खा लेना।

वैसे भी आए दिन सेमिनारांे वगैरह में जाने से रुटीन गड़बड़ाता ही था। मानो यह भी एक ऐसा ही वाकया हो, कुछ यही भाव लेकर वह कुछदेर बाद माॅनिंग वाॅक पर थी।

जो पौधे तब छोटे थे अब वृक्ष हो चुके थे। कई तो काटे भी जा चुके थे। कोठी की पुरानी छटा निहायत भव्य बंगले के रुप में ढल चुकी थी। वैसे ही आस-पास फैला गार्डन भी अपना बिल्कुल नया रुप पा चुका था। गुलाबों की क्यारियाँ अलग हो चुकी थीं। मम्मी की पसंद रहा कैक्टस गार्डन भी खासा ‘रिच’ हो चुका था। जोड़े की संख्या में पंक्ति बद्ध खड़े नारियल के पौधों को बालू रेत की आधार भूमि देकर, रेतीला टच देकर माकूल माहौल देने के पूरे प्रयास किये गए दिखते थे। मह-मह करते मोहक फूलों की तरतीबवार रंगबिरंगी क्यारियाँ, कुछ गज के फासले पर-हाँ हाँ वहीं, रंगीन शेड तले जहाँ तुलसी चैरा था, वहाँं अब भी सब वैसा का वैसा ही था। किचन गार्डन वैसे ही लहलहा रहा था। अभी किचन की ओर का दरवाजा शुक्ला चाची ने खोला नहीं था। मम्मी तो अब तक तुलसी जी को जल चढ़ा चुकी होती थीं !

जो हो बड़ी तसल्ली मिली उसे। इस गार्डनिंग की परीक्षा में तो मम्मी आप की बहुओं को पूरे-पूरे माक्र्स देने ही पडे़ंगे ! हालांकि इसमें, मालियों के किये कराऐ में उनका तिल भर भी कोई क्या योगदान रहा होगा ?

सूरज अभी धरा की ओट से बस् झाँक ही रहा था। जैसे कोई शर्मीला बच्चा घर आए अजनबी से कतराता उसे छुप-छुप कर देखता हो ! ......... मैं तो यहीं की हूँ सूरज महाराज ! मुझसे कैसा परदा और कब तक परदा करोगे जी ?

......... अभी धीरे-धीरे करवट लेती तुम्हारी मस्त किरणें इस धरती के संग मिली-भगत कर तुम्हारे सारे रंग-ढंग उजागर करके रख देगीं ! धीरे-धीरे पौधों-पुष्पों पर स्नेहिल कुनकुना प्यार लुटा उन्हें जीवनदायी ऊष्मा से भर देते हो, फिर तेजी दिखलाते हो, और अंततः पस्त पड़ जाते हो, वैसे ही जैसे

पापाजी ........

कोई भी विचार पापाजी के बिना पूरा न होता था। कहीं से भी चले विचार प्रक्रिया, गतंव्य मानो एक ही था। फूल पौधों से बतियाती, चिड़ियों के करलव को बूझती-गहती वह निरुद्देश्य सी चली जाती थी। रुकते-ठिठकते से, अनमने कदमों से ........ जाना कहाँ था ? वहीं ही तो पहुँचती जा रही थी जहाँ एक और भव्य बहुमंजिले अस्पताल और शायद उसीके कहीं आस-पास में बाॅटलिंग प्लांट की नीवं रखी जानी थी। नवपत्तियाँ-कलियां फूलों की खुशगवार पैरहन पहने डाल-डाल पुलकित हो वसंत के आगमन की मुनादी करती उसकी प्रतीक्षा में बड़े जोर-शोर से बौराई जाती थीं। खिलखिलाती, इठलाती उषा पूरे नाजो-नखरे,

साजो-श्रृंगार किये उमंगती, पौधे-पौधे को, टहनी-टहनी को जगाती फिर रही थी।

कल दिन भर के अवसाद ने उसे कमरे में ही बंद रखा था। वह थोड़ा भी निकलती तो जान पाती कि वही पुराना खजाना चौतरफा बिखरा पड़ा है। रात के अंधेरे में खिड़की से जो छायाएं भुतहा सी हिलती-डुलती लग रही थीं, वे ही आकाश निहारते दरख्त उषा की लालिमा में पर्यावरण के सिपहसालार, संरक्षक और न जाने क्या-क्या के रुप में अपनी सतर तैनाती बड़े गर्व से दिखलाते,यूँ ही डटे रहने का अपना फैसला बड़ी बुलंदी से बयंाँ कर रहे थे।

बस् - - -

उनसे कुछेक गज के फासले से शुरु हो रहा था वही टुकड़ा जमीन का। अपने पोर-पोर में इलाके भर की तमाम हरीतिमा छिपाए न जाने कैसे, कितने जतनों से, सारे जमाने की खुफिया नजरों से स्वयँं को न जाने कैसे बचाए रख सका होगा गरीब ! ऐसे घने काँक्रीट के जंगल में उसका बचा रहना एक अचंभा सा ही तो लगता था ! कि जब सारे आस-पास के परिवेश ने सीमेंट-क्राँकीट, लोहे-स्टील की चादर ओढ़ लेने की मजबूरी पाल ली थी;

तब, कैसे वह जमीन का टुकड़ा निरीह अपनी सबसे अनमोल धरोहर के रुप में हरियाला आँंचल संभाले सह सका होगा ? यह तो चाची वाली द्रोपदी सा ही हो रहा !

इस हरियाले आँचल की गरिमा भरी मौजूदगी के पीछे पापाजी का आग्रह और भाई लोगों का ‘संयम’ भी अवश्य रहा होगा। पर्यावरण के प्रति पापाजी वैसे ही उतावले रहते थे जैसे कोई शिशु माँ की गोद के लिये रहे। इसी माँ की गोद के से भाव को, इसके अस्तित्व को वे अकेले आखिर कहाँ तक मिटने से रोक पाते ?

भैयाओं का संयम टूटता गया होगा और .......और...

ऐसा लगता था रत्ना को कि पीछे कोई आए जाता है। हल्के-हल्के एक दूरी से उठते कदमों की आहट वह एक दो मिनट से महसूस कर रही थी। अब तो देख ही लेना होगा कौन आ रहा है ? पंद्रह-सोलह बरस का अरसा बहुत होता है कुछ पहचानों को बिसराने के लिये, लेकिन मुड़ कर देखने के साथ ही हैरत मिश्रित खुशी सी हुई उसे कि वही माली दादा अभी भी यहीं काम कर रहे थे।

‘कैसे माली दादा चुपचाप आ रहे हो ? मैं तो डर गई थी थोड़ा !’

’कसो डर बिटिया ? हुं देख्यो के आप एकली-एकली सगरा (सारा) बाग-बगीचा छानो हो, ते डिश्टप नी करियो !’

उमर की पूरी छाप दिखती थी, कमर कुछ झुक-झुका कर बीत गए युग को रेखांकित कर रही थी लेकिन माली दादा की बात सुन कर उसे खिल-खिल हँसी आ गई ! साथ ही कुछेक पुरानी यादें भी आ डटीं । वह घर में सबसे छोटी थी, सबकी लाडली, मुंहलगी ! स्कूल से आने पर वह मम्मी की नजरें बचा कर खानसामे शेखर से अपना हिंदी का होमवर्क कराया करती थी ताकि उसकी खराब हैंडराइटिंग के कारण टीचर को लगे कि खुद बच्चे ने ही होमवर्क किया है। होमवर्क से मुक्ति पा कर कई नौकरों को अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। अंग्रेजी के वाक्य अपनी जुबान में दुहरा-दुहरा कर वे सब खूब खुश होते, हँसते थे ! माली दादा अभी भी उसी लेन पर थे।

’कतरो टेम वई ग्यो बिटिया ? कजने क्यां चाली दिया आप तो ! कदी मुंडा देखवा के बी तरसी ग्यो जीव ! (कितना समय हो गया बिटिया,न जाने कहां चली गईं आप तो ! कभी मुंह देखने को भी तरस गया मन !) अहसास गहराते थे उसके मनस में अचानक कि कैसे और क्यों उसके लिये उसका अपना आंगन पहाड़ सा तो मायका विदेश की तरह हो गया था ?

कुछ भी तो अपना न रहा हो जैसे ! आखिर ये सब क्यों हुआ ?

किससे पूछे ? कौन बताऐ उसे ?

एक लंबी उसाँंस के साथ वह अपने सोच में गडमड हुई जाती थी। कहाँ, कौन, किसी दूसरी ही दुनिया में जा बसी थी वह ? विदेश में बसे हुओं को भी इतना नहीं बिसराया जाता। तो फिर, परिवार की बेटी के लिये अपने घर से, अपने ही एक घर की दूरी इतनी असीमित क्यों बन गई थी ? बन गई या सप्रयास बना दी गई थी ? थे तो सभी अपने ही ! एक ही माँ-बाप के साए में, एक ही छत तले पले-बढ़े, फिर क्यूं सब अलग-अलग अपने मनमाने टापुओं पर जा बैठे ....?

अपने-अपने हितों और मान्यताओं के फेर में आखिर क्यूं वे अपने बीच इतना खारा का खारा समुद्र ले आए थे कि एक दूसरे तक आने के लिये उन्हें किसी दुख की घड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ी !

’चालो नी म्हारा साथे। हूँ आपने वोई जगा पे लई ने चालूं, जाँ बड़ा साब रोजाने के रोजाने रेस्ट करवा वास्ते जाताईज जाता था ........।’ (चलो मेरे साथ। मैं आपको उसी जगह पर ले चलता हूं जहां बड़े साहब रोज के रोज आराम करने के लिये जाते ही थे।)

अपनी हिंदी-मालवी, राजस्थानी घुली-मिली भाषा के कारण माली दादा उसे पहले भी बड़े अपने से लगते थे। उत्साह की संजीवनी से पगे वे अपनी झुकती कमर को भरसक सीधी करते फुर्ती से उसके आगे-आगे चल पड़े। आकाश अभी भी अपने उसी अनंत दुशाले में लिपटा था, सूरज जिसे थोड़े ही अंतराल से खींच डालेगा। पूरे के पूरे दिन आकाश, सूरज रुपी जिद्दी, अख्खड़ बच्चे की इस शरारत पर कुड़कुड़ाता बादलों को सूरज के पीछे लगाए-लगाए पूरे दिन हाथ मलेगा, लेकिन जिद्दी बच्चा साँझ को जब थक-थका कर शिथिल हो जाएगा तभी, चंदा मामा के हाथांे वह दुशाला फिर से आकाश को मिल सकेगा, जो दिन भर की धका-पेल में काला पड़ चुका होगा, धूल धुसरित हो चुका होगा।

फिर ............

’फिर चाँदनी मामी आएंगी और उस अंधेरी काली चादर में सितारे टाँक देंगी ताकि देखने वाले को जिद्दी बच्चे की शरारत चंगी लगने लगे।’

फिर ?........

’फिर आकाश भी शौक से वह सितारों भरी दुशाला ओढ़ इठलाएगा। अगली सुबह फिर जिद्दी बच्चा धीरे-धीरे अपनी आँखें खोल वो सितारों जड़ी दुशाला छीनने की कोशिश करेगा।’

फिर क्या पापाजी ?

’क्या फिर, फिर लगा रखी है पुत्तर? बस् ऐसे ही होते जाएगा।’........

कैसे रोज-रोज चाँदनी मामी सितारे टाँके जाती हैं ? कहाँ से लाती हैं इत्ते सारे सितारे ? क्या वो रोज-रोज थकती नहीं, बोर नहीं होतीं ? और आखिर आकाश का दुशाला फट नहीं जाता ?

’हाँ बिट्टो दुशाला अब फटने लगा है !’

आज से इतने बरस पहले कि जब पापाजी उसे कहानियाँ सुना-सुना कर सुलाते थे, तब उन्होंने बताया था कि वो दुशाला सचमुच फटने लगा है। उसमें छेद पर छेद हो रहे हैं। जब वो कुछ बड़ी हुई तभी पापाजी की चिंताओं से कुछ रुबरु हो पाई थी। पर्यावरण संबंधी विचार उनके खून में दौड़ते थे। खेती-किसानी वाले घर के पढ़े-लिखे, समझदार बेटे थे। पढ़ाई के दौरान ही अपने दादाजी के साथ-साथ खेतों की देखभाल करते-करते उन्होंने माटी के सौंधेपन से अपना नाता जोड़ा, माटी से उपजे कण-कण का मोल जाना। पेड़-पौधों से नेह उनका यूं हुआ कि अपने खेतों-बागों के एक-एक पौधे को पालते-दुलराते वे धरा व आकाश के बीच संपूर्ण प्रकृति जगत् के अणु-अणु से यूं गुंथ गए, घुल मिल गए थे कि किस पौधे में कब कली चटकेगी, कब फसल का कौन सा हिस्सा पकेगा, कब कौन सा आम सबसे पहले बौराएगा वे जो-जो अनुमान लगाते राई-रत्ती गलत न निकल पाते !

इस पेड़ की उमर कितनी है ? कौन-कौन सी चिड़ियाएं इस पर अपना बसेरा बनाती हैं ? यहाँ तक कि चूहों, साँपांे, गिलहरियों, केकड़ों, टिड्डों व मकोड़ों-चींटियों की अनेक किस्मों के भी किसी जानकार तक को भी शरमा देने वाले विवरण उनके महापिटारे में ठसाठस भरे होते थे। घाघ और भड्डरी के मौसम संबंधी अनुमानों के दोहे अक्सर उनकी जुबान पर रहते थे। कभी बादलों को देख कहते-

’ये बादल बरसेंगे नहीं ....... ये तो जलचोर हैं जलचोर !

‘ये बादल आँधी के साथ उड़ लेंगे कमजोर। ये पानी क्या देंगे, ये तो घुमक्कड़ी को निकले हैं, देखती नहीं, चिड़िया धूल में नहा रही है, ये पानी के बादल ना हैं।’ उनके अनुमान के अनुसार बादल बिन पानी बरसाए लौट जाते थे।

चींटियाँ अंडे ले लेकर कहीं ऊपर को जा रही हैं, जैसे छोटे से छोटे प्राणियों के क्रिया-कलाप उनकी पारखी नजरों से बच न पाते थे। इन ही जैसे किन्हींे आधारों पर वे वातावरण को भांप कर मौसम की सही-सटीक भविष्यवाणी करते कह देते थे कभी -

‘लाली वे, ये भरपूर बारिश के आसार हैं।’ और, उनके कहेनुसार बादल झूम-झूम के बरस जाते थे।

वसंत के खुलते दरवाजों-खिड़कियों से महमह करता मौसम जब अबोली भाषा में गीत गाता तो पापाजी पत्ते-पत्ते, फूल-फूल पर से उस गीत के बोल उठा लेते।

जब मौसम शीत में ठिठुरने का थरथराता संदेश देता तब भी वे उस संदेश को डाल-डाल से गह लेते।

भीषण बारिश के गमकते और गर्मी के उबलते सारे संदेश हों कि हों पतझर के झड़ते पत्तों की सिसकारियाँ, पापाजी के दिल रुपी आंगन मेंहमेशा छोटे से छोटा संदेश, छोटी सी छोटी सिसकी भी अपनी आहट छोड़ जाती ...

इसी हरियाले टुकड़े के पास बसे अनाथ आश्रम में कोई मौसम ऐसा न जाता था जब मौसमी फल, मिठाइयों से भरे टोकरे न भेजे जाते हों ! बीते बरसों की तो नहीं पता पर पापाजी की जब तक चलती रही वे ऐसे ही चलाते रहे ! अभी भी पुराने पत्रों के कबड में ऐसे कई पत्र पड़े होंगे, इनमें से अपने देश से तो अनेक अमेरिका, सिंगापुर, कैनेडा और न जाने कहाँ-कहाँ से आए होंगे। थैंक्स गिविंग डे पर या अन्य अवसरों पर पापाजी को उन कई अनाथ बच्चों द्वारा भेजे जाते थे जो पापाजी के रहते ‘अनाथ’ न थे। जिनकी पढ़ाई-लिखाई पापाजी के आश्रय में हुई थी। नदी सी फैली उनकी बाहों में मानो समुद्र को समो देने के प्रयास करते वे पत्र उन फूलों की खुश्बू जैसे थे जो घर के बाहर लगी रातरानी में से आती रहे। . . .

रत्ना के सामने ये आ गई थी वो हरियाली चादर, वो हरा आंचल जिसे ओढ़ने का पूरा अधिकार धरा को था, किंतु उसके इस आँचल को नोंच, खींच लेने के पूरे प्रयास मूरख मानव किये ही जाता था ! सृष्टि के दो ही तो रंग हैं जो दिन के उजाले में सबसे अधिक सूझ पड़ते हैं। माटी की भूरी-रंगत पे हरी रंगत का आंचल उसे एक मूत्र्त गरिमा देता है। इधर आकाश रुपी मस्तक की नीलिमा इस मूत्र्त अस्तित्व को अमूत्र्त से मिला सारी सीमितताओं से उबार देती है। क्षितिज के साथ-साथ धरा के हरे आँचल पर काँंक्रीट का कोढ़ पसरे जा रहा था, उधर इस हरे आँचल के चैड़े नीली किनारी वाले भाग में भी झीनापन आने लगा था। एक तरफ धरती का आँचल फटा जाता था तो दूसरी तरफ सृष्टि के माथे का नीलांचल ! किसे परवाह थी ?