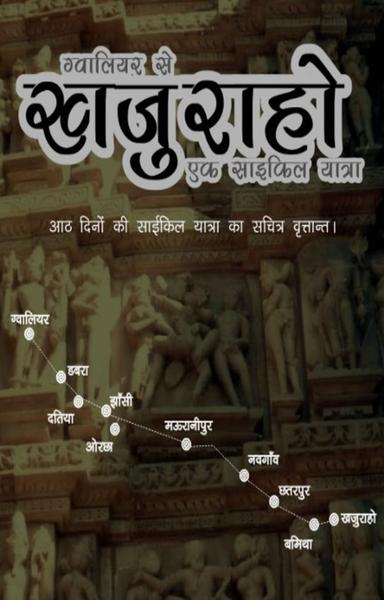

साढ़े चार बजते-बजते मैं दतिया पहुँच गया था। यूँ तो वहाँ का महल शाम पाँच बजे बन्द हो जाता है, मगर वहाँ के स्टाफ ने पौने पाँच बजे भी मुझे अन्दर जाने दिया। रजिस्टर में अपना नाम-पता लिखकर मैं महल में दाखिल हुआ।

एक छोटी-सी पहाड़ी पर सात-मंजिला महल बनाना वास्तव में स्थापत्य का एक शानदार नमूना है। अन्दर अन्धेरी सीढ़ियों पर चढ़ते-चढ़ते जब मैं चौथी मंजिल पर आया, तब पाया कि वह एक खुली छत-जैसी है। इसके ऊपर की तीनों मंजिलें ऐसी थीं, जिसमें चारों तरफ बरामदे और बीच में एक कमरा था।

इन मंजिलों में बहुत-से झरोखे थे और हर झरोखा सुन्दर दृश्य प्रस्तुत कर रहा था- कहीं से दूर की पहाड़ियाँ

दीख रही थीं, तो कहीं से दतिया शहर; किसी झरोखे से खण्डहर दीख रहे थे, तो किसी से दूसरी पहाड़ी पर बना कोई किला। एक रेलगाड़ी भी सीटी बजाती हुई दूर से गुजरी। बदली छाई हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कई फोटो खींचे।

(फोटो बनने के बाद पता चला कि मैंने बदली को देखते हुए जो 'एपरचर' बढ़ा दिया था और 'शटर स्पीड' घटा दिया था- वह गलत निर्णय था। ऐसे भी, "ब्लैक एण्ड व्हाईट" फोटोग्राफी के लिए काफी अनुभव तथा

तकनीकी जानकारी चाहिए।)

मैंने तय किया- अपने (वायुसैनिक) दोस्तों के साथ एकबार इस महल में फिर जरूर आऊँगा। महल की एक खासियत यह भी थी की इसकी हर मंजिल की स्थापत्य-शैली अलग-अलग थी।

जब वापस लौटने की सोचा, तब पता चला कि सीढ़ियाँ नहीं मिल रही हैं। जो मिल भी रही हैं, वे थोड़ा आगे जाकर बन्द हो जा रही हैं। अब मेरा ध्यान गया कि इस वीरान महल में शाम के वक्त मैं अकेला हूँ... और इस महल में 'रोशनी' की, यानि बिजली की व्यवस्था नहीं है!

खैर, किसी तरह सही सीढ़ियाँ मिलीं और मैं महल से बाहर आया। अब पौने छह बज रहे थे।

दतिया शहर के बारे में- पता नहीं क्यों, मेरी अच्छी धारणा नहीं थी। जब पता चला था कि यह जिला मुख्यालय है, तब भी मैं यही सोचता था कि यह कोई छोटा-मोटा शहर होगा। जिस रास्ते से मैंने इस शहर में प्रवेश किया था, वह सड़क थी भी गन्दी।

लेकिन महल से निकल कर जब मैंने बाजार में प्रवेश किया और कुछ लोगों से बातचीत हुई, तब मेरी धारणा एकदम बदल गयी। सभी लोग अच्छे थे और बहुत ही शालीनता के साथ व्यवहार कर रहे थे। उन्हीं में से कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ लॉज तो दो-दो हैं, मगर मुझे धर्मशाला में ही ठहरना चाहिए।

एक मजेदार संयोग पर कल ही मेरा ध्यान गया था। सफर की पहली रात जब मैं झाँसी के 'अशोक' होटल में रुका था, तो 45 रुपये किराया लगा था। (सुबह मैंने 5 रुपये वापस नहीं लिये थे, जबकि रात मैंने 50 रुपये जमा किये थे।) तीसरी और चौथी रात (दूसरी रात तो खैर, एक ढाबे के नजदीक बीती थी।) जब मैं

खजुराहो के होटल 'राहिल' (की डोरमिटरी) में रुका था, तब मैंने 30 रुपये किराया दिया था (दो रातों का 60 रुपया)। पाँचवीं रात जब मैं नवगाँव के 'एवरेस्ट' लॉज में ठहरा, तब चार्ज लगा था- 25 रुपये (भले प्रबन्धक ने 5 रुपये ज्यादा रख लिये थे, पर चार्ज 25 रुपये ही थे)। छठी रात ओरछा के श्रीराम धर्मशाला में जब मैं 20

रुपये दे रहा था, तब मेरा ध्यान गया कि अब तक ठहरने का किराया घटते क्रम में चला आ रहा है- पहले 45, फिर 30, फिर 25 और अब 20 रुपये! हालाँकि सुविधायें भी उसी अनुपात में घटती जा रही थीं। मैंने सोचा- क्या अब दतिया में मुझे ठहरने के लिए 15 रुपये किराया देना होगा? फिर मैंने खुद को ही उत्तर दिया- नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।

खैर, ओरछा के धर्मशाला का अनुभव कोई अच्छा नहीं रहने के बावजूद यहाँ दतिया के लोगों की सलाह को मानते हुए मैं 'गोविन्द' धर्मशाला पहुँचा। मुझे अन्दाज हो गया था कि यहाँ का धर्मशाला साफ-सुथरा और बड़ा होगा। मेरे जेहन में हमारे बरहरवा के धर्मशाला की तस्वीर थी। दतिया शहर बरहरवा-जैसा ही मुझे लग रहा था- थोड़ा बीस होगा।

धर्मशाला अच्छा ही था।

मुझे आश्चर्य हुआ, जब मुझे किराया 15 रुपये बताया गया। यानि 45, 30, 25, 20 के बाद अब 15 रुपये भी हो ही गया! (यह और बात है कि एक नौकर ने 5 रुपये रख लिये, मगर एक कमरे का किराया 15 रुपये ही थे।)

धर्मशाला में एक भद्रमहिला से बातचीत हुई। वे स्टाफ से ऐसे बतिया रहीं थीं कि मुझे लगा, उनकी हैसियत मालकिन-जैसी है। बाद में समझा, वे अक्सर यहाँ ठहरती होंगी। वे शिवपुरी में नौकरी करती थीं और यहाँ दतिया के पास कहीं उनका गाँव था। उनसे पता चला, कल यहाँ बाजार-रास्ते सब बन्द थे, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।

मुँह-हाथ धोकर, पैण्ट-शर्ट पहनकर (सफर में ट्रैक सूट, टी-शर्ट, हाफ पैण्ट से काम चल रहा था।) मैं बाहर निकला। बहुत दिन हो गये थे- किसी बाजार में शाम गुजारे हुए। बाजार भरा-पूरा था- काफी दूकानें थीं- रोशनी से जगमग। सूरज के डूबने के बाद शाम का यह समय मुझे बहुत पसन्द है।

धर्मशाला से निकल कर मैं दाहिनी ओर मुड़ गया था। इसके बाद हर चौराहे पर अपने अन्दाज से बाँयी ओर मुड़ते हुए मैं चलता रहा। मेरा अन्दाज सही निकला- एक बड़े चौराहे पर जब मैं चौथी बार बाँये

मुड़ा, तो मैं फिर धर्मशाला वाली सड़क पर था। यहाँ के दूकानदार न केवल देखने में अच्छे-भले थे, बल्कि उनका व्यवहार भी बढ़िया था। मैं एक दूकान में गया भी था।

बाजार में महिलायें और लड़कियाँ ही ज्यादा खरीदारी कर रही थीं। पता नहीं क्यों, यहाँ के चेहरे मुझे सुन्दर के साथ-साथ शर्मीले भी लगे। नहीं तो सुन्दर चेहरे छतरपुर में भी दीखे थे, मगर वे कुछ ज्यादा शहरी लगे थे-

बनावटीपन-सा था उनमें।

धर्मशाला में मैं रात कुछ लिख नहीं पाया, क्योंकि कमरे में 'नाईट बल्ब' जल रहा था।

(क्रमशः)