शारदे! विकल संक्रांति-काल का नर मैं,

कलिकाल-भाल पर चढ़ा हुआ द्वापर मैं;

संतप्त विश्व के लिए खोजते छाया,

आशा में था इतिहास-लोक तक आया ।

पर हाय, यहाँ भी धधक रहा अंबर है,

उड़ रही पवन में दाहक लोल लहर है;

कोलाहल-सा आ रहा काल-गह्वर से,

तांडव का रोर कराल क्षुब्ध सागर से ।

संघर्ष-नाद वन-दहन-दारू का भारी,

विस्फोट वह्नि-गिरि का ज्वलंत भयकारी;

इन पन्नों से आ रहा विस्र यह क्या है ?

जल रहा कौन ? किसका यह विकत धुआँ है ?

भयभीत भूमि के उरमें चुभी शलाका,

उड़ रही लाल यह किसकी विजय-पताका ?

है नाच रहा वह कौन ध्वंस-असिधारे,

रुधिराक्त-गात, जिह्वा लेलिहम्य पसारे ?

यह लगा दौड़ने अश्व कि मद मानव का ?

हो रहा यज्ञ या ध्वंस अकारण भव का ?

घट में जिसको कर रहा खड्ड संचित है,

वह सरिद्वारि है या नर का शोणित है ?

मंडली नृपों की जिन्हें विवश हो ढोती,

यज्ञोपहार हैं या कि मान के मोती ?

कुंडों में यह घृत-वलित हव्य बलता है ?

या अहंकार अपहृत नृप का जलता है ?

ऋत्विक पढ़ते हैं वेद कि, ऋचा दहन की ?

प्रशमित करते या ज्वलित वह्नि जीवन की ?

है कपिश धूम प्रतिगान जयी के यश का ?

या धुँधुआता है क्रोध महीप विवश का ?

यह स्वस्ति-पाठ है या नव अनल-प्रदाहन ?

यज्ञान्त-स्नान है या कि रुधिर-अवगाहन ?

सम्राट-भाल पर चढ़ी लाल जो टीका,

चन्दन है या लोहित प्रतिशोध किसी का ?

चल रही खड्ड के साथ कलम भी कवि की,

लिखती प्रशस्ति उन्माद, हुताशन पवि की ।

जय-घोष किए लौटा विद्वेष समर से

शारदे! एक दूतिका तुम्हारे घर से-

दौड़ी नीराजन-थाल लिए निज कर में,

पढ़ती स्वागत के श्लोक मनोरम स्वर में ।

आरती सजा फिर लगी नाचने-गाने,

संहार-देवता पर प्रसून छितराने ।

अंचल से पोंछ शरीर, रक्त-माल धो कर

अपरूप रूप से बहुविध रूप सँजो कर,

छवि को संवार कर बैठा लिया प्राणों में

कर दिया शौर्य कह अमर उसे गानों में ।

हो गया क्षार, जो द्वेष समर में हारा

जो जीत गया, वो पूज्य हुआ अंगारा ।

सच है, जय से जब रूप बदल सकता है,

वध का कलंक मस्तक से टल सकता है-

तब कौन ग्लानि के साथ विजय को तोले,

दृग-श्रवण मूंद कर अपना हृदय टटोले ?

सोचे कि एक नर की हत्या यदि अघ है,

तब वध अनेक का कैसे कृत्य अनघ है ?

रण-रहित काल में वह किससे डरता है ?

हो अभय क्यों न जिस-तिस का वध करता है ?

जाता क्यों सीमा भूल समर में आ कर ?

नर-वध करता अधिकार कहाँ से पा कर ?

इस काल–गर्भ में किन्तु, एक नर ज्ञानी

है खड़ा कहीं पर भरे दृगों में पानी,

रक्ताक्त दर्प को पैरों तले दबाये,

मन में करुणा का स्निग्ध प्रदीप जलाए ।

सामने प्रतीक्षा–निरत जयश्री बाला

सहमी सकुची है खड़ी लिए वरमाला ।

पर, धर्मराज कुछ जान नहीं पाते हैं,

इस रूपसी को पहचान नहीं पाते हैं ।

कौंतेय भूमि पर खड़े मात्र हैं तन से,

हैं चढ़े हुये अपरूप लोक में मन से ।

वह लोक, जहां विद्वेष पिघल जाता है

कर्कश, कठोर कालायस गल जाता है;

नर जहां राग से होकर रहित विचरता,

मानव, मानव से नहीं परस्पर डरता;

विश्वास–शांति का निर्भय राज्य जहां है,

भावना स्वार्थ की कलुषित त्याज्य जहां है ।

जन–जन के मन पर करुणा का शासन है

अंकुश सनेह का, नय का अनुशासन है ।

है जहां रुधिर से श्रेष्ठ अश्रु निज पीना,

साम्राज्य छोड़ कर भीख मांगते जीना ।

वह लोक जहां शोणित का ताप नहीं है,

नर के सिर पर रण का अभिशाप नहीं है ।

जीवन समता की छांह–तले पलटा है,

घर–घर पीयूष–प्रदीप जहां जलता है ।

अयि विजय! रुधिर से क्लिन्न वासन है तेरा,

यम दृष्टा से क्या भिन्न दशन है तेरा ?

लपटों की झालर झलक रही अंचल में,

है धुआं ध्वंस का भरा कृष्ण कुंतल में ।

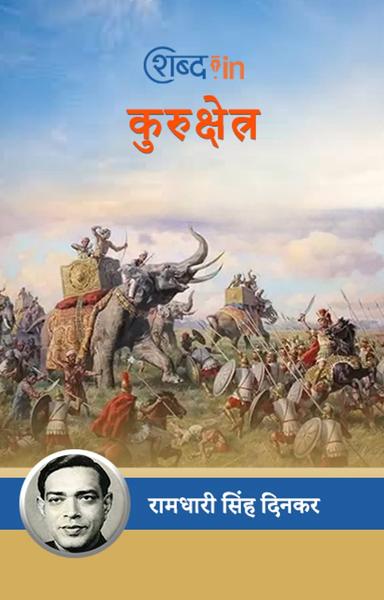

ओ कुरुक्षेत्र की सर्व-ग्रासिनी व्याली,

मुख पर से तो ले पोंछ रुधिर की लाली ।

तू जिसे वरण करने के हेतु विकल है,

वह खोज रहा कुछ और सुधामय फल है ।

वह देख वहाँ, ऊपर अनंत अंबर में,

जा रहा दूर उड़ता वह किसी लहर में

लाने धरणी के लिए सुधा की सरिता,

समता प्रवाहिनी, शुभ्र स्नेह–जल–भरिता ।

सच्छान्ति जागेगी इसी स्वप्न के क्रम से,

होगा जग कभी विमुक्त इसी विध यम से ।

परिताप दीप्त होगा विजयी के मन में,

उमड़ेंगे जब करुणा के मेघ नयन में;

जिस दिन वध को वध समझ जयी रोएगा

आँसू से तन का रुधिर–पंक धोएगा;

होगा पथ उस दिन मुक्त मनुज की जय का

आरम्भ भीत धरणी के भाग्योदय का ।

संहार सुते! मदमत्त जयश्री वाले !

है खड़ी पास तू किसके वरमाला ले ?

हो चुका विदा तलवार उठाने वाला,

यह है कोई साम्राज्य लुटाने वाला ।

रक्ताक्त देह से इसको पा न सकेगी

योगी को मद–शर मार जगा न सकेगी ।

होगा न अभी इसके कर में कर तेरा,

यह तपोभूमि, पीछे छूटा घर तेरा ।

लौटेगा जब तक यह आकाश–प्रवासी,

आएगा तज निर्वेद –भूमि सन्यासी,

मद–जनित रंग तेरे न ठहर पाएंगे

तब तक माला के फूल सूख जाएँगे ।

बुद्धि बिलखते उर का चाहे जितना करे प्रबोध,

सहज नहीं छोड़ती प्रकृति लेना अपना प्रतिशोध ।

चुप हो जाए भले मनुज का हृदय युक्ति से हार,

रुक सकता पर, नहीं वेदना का निर्मम व्यापार ।

सम्मुख जो कुछ बिछा हुआ है,निर्जन, ध्वस्त,विषण्ण,

युक्ति करेगी उसे कहाँ तक आँखों से प्रच्छ्न्न ?

चलती रही पितामह-मुख से कथा अजस्र,अमेय,

सुनते ही सुनते, आँसू में फूट पड़े कौंतेय ।

हाँ, सब हो चुका पितामह, रहा नहीं कुछ शेष,

शेष एक आँखों के आगे है यह मृत्यु-प्रदेश-

जहां भयंकर भीमकाय शव-सा निस्पंद, प्रशांत,

शिथिल श्रांत हो लेट गया है स्वयं काल विक्रांत ।

रुधिर-सिक्त-अंचल में नर के खंडित लिए शरीर,

मृतवत्सला विषण्ण पड़ी है धरा मौन, गंभीर ।

सड़ती हुई विषाक्त गंध से दम घुटता सा जान,

दबा नासिका निकाल भागता है द्रुतगति पवमान ।

सीत-सूर्य अवसन्न डालता सहम-सहम कर ताप,

जाता है मुंह छिपा घनों में चाँद चला चुपचाप ।

वायस, गृद्ध, शृगाल, स्वान, दल के दलवन-मार्जार,

यम के अतिथि विचरते सुख से देख विपुलआहार ।

मनु का पुत्र बने पशु-भोजन! मानव का यह अंत !

भरत-भूमि के नर वीरों की यह दुर्गति, हा, हंत !

तन के दोनों ओर झूलते थे जो शुंड विशाल,

कभी प्रिया का कंठहार बन, कभी शत्रु का काल-

गरुड-देव के पुष्ट पक्ष-निभ दुर्दमनीय, महान,

अभय नोचते आज उन्हीं को वन के जम्बुक, श्वान ।

जिस मस्तक को चंचु मार कर वायस रहे विदार,

उन्नति-कोश जगत का था वह, स्यात,स्वप्न-भांडार ।

नोच नोच खा रहा गृद्ध जो वक्ष किसी का चीर,

किसी सुकवि का, स्यात, हृदय था स्नेह सिक्त गंभीर ।

केवल गणना ही नर की कर गया न कम विध्वंस,

लूट ले गया है वह कितने ही अलभ्य अवतंस ।

नर वरेण्य, निर्भीक, शूरता के ज्वलंत आगार,

कला, ज्ञान, विज्ञान, धर्म के मूर्तिमान आधार-

रण की भेंट चढ़े सब; हृतरत्ना वसुंधरा दीन,

कुरुक्षेत्र से निकली है होकर अतीव श्रीहीन ।

विभव, तेज, सौंदर्य, गए सब दुर्योधन के साथ,

एक शुष्क कंकाल लगा है मुझ पापी के हाथ ।

एक शुष्क कंकाल, मृतों के स्मृति-दंशन का शाप,

एक शुष्क कंकाल, जीवितों के मन का संताप ।

एक शुष्क कंकाल, युधिष्ठिर की जय की पहचान,

एक शुष्क कंकाल, महाभारत का अनुपम दान ।

धरती वह, जिस पर कराहता है घायाल संसार,

वह आकाश, भरा है जिसमें करुणा की चीत्कार ।

महादेश वहजहां सिद्धि की शेष बची है धूल,

जलकर जिसके क्षार हो गए हैं समृद्धि के फूल ।

यह उच्छिष्ट प्रलय का, अहि-दंशित मुमूर्ष यह देश,

मेरे हित श्री के गृह में, वरदान यही था शेष ।

सब शूर सुयोधन-साथ गए

मृतकों से भरा यह देश बचा है;

मृत वत्सला माँ की पुकार बची,

युवती विधवाओं का वेश बचा है;

सुख-शांति गयी, रस राग गया,

करुणा, दुख-दैन्य अशेष बचा है;

विजयी के लिए यह भाग्य के हाथ में

क्षार समृद्धि का शेष बचा है ।

रण शांत हुआ,पर हाय, अभी भी

धारा अवसन्न, दरी हुई है;

नर-नारियों के मुख देश पे नाश की

छाया सी एक पड़ी हुई है;

धरती, नभ, दोनों विषण्ण उदासी

गंभीर दिशा मेंभरी हुई है;

कुछ जान नहीं पड़ता, धरणि यह

जीवित है कि मरी हुई है ।

यह घोर मसान पितामह! देखिये

प्रेत समृद्धि के आ रहे वे;

जय-माला पिन्हा कुरुराज को घेर

प्रशस्ति के गीत सुना रहे वे;

मुरदों के कटे-फटे गात को इंगित

से मुझको दिखला रहे वे;

सुनिए ये व्यंग निनाद हंसी का

ठठा मुझको ही चिढ़ा रहे वे ।

कहते हैं, युधिष्ठिर, बातें बड़ी बड़ी

साधुता की तू किया करता था;

उपदेश सभी को सदा तप, त्याग

क्षमा, करुणा का दिया करता था;

अपना दुख-भाग पराये के दुख से

दौड़ के बाँट लिया करता था;

धन-धाम गंवा कर धर्म हेतु

वनों में जा वास किया करता था ।

वह था सच या उसका छल-पूर्ण

विराग, न प्राप्त जिसे बल था;

जन में करुणा को जगा निज कृत्य से

जो निज जोड़ रहा दल था;

थी सहिष्णुता या तुझमें प्रतिशोध का

दीपक गुप्त रहा जल था ?

वह धर्म था या कि कदर्यता को

ढकने के निमित्त मृषा छल था ?

जन का मन हाथ में आया जभी,

नर-नायक पक्ष में आने लगे

करुणा तज जाने लगी तुझको

प्रतिकार के भाव सताने लगे;

तप-त्याग विभूषण फेंक के पांडव

सत्य स्वरूप दिखाने लगे;

मंडराने विनाश लगा नभ में

घन युद्ध के आ गहराने लगे ।

अपने दुख और सुयोधन के सुख

क्या न सदा तुझको खलते थे ?

कुरुराज का देख प्रताप बता, सच

प्राण क्या तेरे नहीं जलते थे ?

तप से ढँक किन्तु, दुरग्नि को पांडव

साधू बने जग को छलते थे,

मन में थी प्रचंड शिखा प्रतिशोध की

बाहर वे कर को मलते थे ।

जब युद्ध में फूट पड़ी यह आग, तो

कौन सा पाप नहीं किया तूने ?

गुरु के वध के हित झूठ कहा

सिर काट समाधि में ही लिया तूने;

छल से कुरुराज की जांघ को तोड़

नया रण धर्म चला दिया तूने

अरे पापी, मुमुर्ष मनुष्य के वक्ष को

चीर सहास लहू पिया तू ने ।

अपकर्म किए जिसके हित, अंक में

आज उसे भरता नहीं क्यों है ?

ठुकराता है जीत को क्यों पद से ?

अब द्रोपदी से डरतानहीं क्यों है ?

कुरुराज की भोगी हुई इस सिद्धि को

हर्षित हो वरता नहीं क्यों है ?

कुरुक्षेत्र-विजेता, बता, निज पाँव

सिंहासन पै धरता नहीं क्यों है ?

अब बाधा कहाँ? निज भाल पै पांडव

राज-किरीट धरें सुख से;

डर छोड़ सुयोधन का जग में

सिर ऊंचा किए विहरें सुख से;

जितना सुख चाहें, मिलेगा उन्हें

धन-धान्य से धाम भरें सुख से;

अब वीर कहाँ जो विरोध करे ?

विधवाओं पै राज करें सुख से ।

सच ही तो पितामह, वीर-वधू

वसुधा विधवा बन रो रही है;

कर-कंकड़ को कर चूर ललाट से

चिह्न सुहाग का धो रही है;

यह देखिये जीत की घोर अनीति,

प्रमत्त पिशाचिनी हो रही है;

इस दु:खिता के संग ब्याह का साज

समीप चिता के सँजो रही है ।

इस रोती हुई विधवा को उठा

किस भांति गले से लगाऊँगा मैं ?

जिसके पति की न चिता है बुझी

निज अंक में कैसे बिठाऊंगा मैं ?

न में अनुरक्ति दिखा अवशिष्ट

स्वकीर्ति को भी न गवाऊंगा मैं ।

लड़ने का कलंक लगा सो लगा

अब और इसे न बढ़ाऊंगा मैं ।

धन ही परिणाम है युद्ध का अंतिम

तात, इसे यदि जानता मैं;

वनवास में जो अपने में छिपी

इस वासना को पहचानता मैं,

द्रौपदी की तो बात क्या? कृष्ण का भी

उपदेश नहीं टुक मानता मैं,

फिर से कहता हूँ पितामह, तो

यह युद्ध कभी नहीं ठानता मैं ।

पर हाय, थी मोहमयी रजनी वह,

आज का दिव्य प्रभात न था;

भ्रम की थी कुहा तम-तोम-भरी

तब ज्ञान खिला अवदात न था;

धन-लोभ उभारता था मुझको,

वह केवल क्रोध का घात न था;

सबसे था प्रचंड जो सत्य पितामह,

हाय, वही मुझे ज्ञात न था ।

जब सैन्य चला, मुझमें न जगा

यह भाव कि मैं कहाँ जा रहा हूँ;

किस तत्व का मूल्य चुकाने को देश के

नाश को पास बुला रहा हूँ;

कुरु-कोष है या कच द्रौपदी का

जिससे रण-प्रेरणा पा रहा हूँ

अपमान को धोने चला अथवा

सुख भोगने को ललचा रहा हूँ ।

अपमान का शोध मृषा मिस था,

सच में, हम चाहते थे सुख पाना,

फिर एक सुदिव्य सभागृह को

रचवा कुरुराज के जी को जलाना,

निज लोलुपता को सदा नर चाहता

दर्प की ज्योति के बीच छिपाना,

लड़ता वह लोभ से, किन्तु, किया

करता प्रतिशोध का झूठ बहाना ।

प्रतिकार था ध्येय, तो पूर्ण हुआ,

अब चाहिए क्या परितोष हमें ?

कुरु-पक्ष के तीन रथी जो बचे,

उनके हित शेष न रोष हमें;

यह माना, प्रचारित हो अरी से

लड़ने नहीं कुछ दोष हमें;

पर, क्या अघ-बीच न देगा डुबो

कुरु का यह वैभव-कोष हमें ?

सब लोग कहेंगे, युधिष्ठिर दंभ से

साधुता का व्रतधारी हुआ;

अपकर्म में लीन हुआ, जब क्लेश

उसे तप त्याग का भारी हुआ;

नरमेध में प्रस्तुत तुच्छ सुखों को

निमित्त महा अभिचारी हुआ

करुणा-व्रत पालन में असमर्थ हो

रौरव का अधिकारी हुआ ।

कुछ के अपमान के साथ पितामह,

विश्व-विनाशक युद्ध को तोलिए;

इनमें से विघातक पातक कौन

बड़ा है? रहस्य विचार को खोलिए;

मुझ दीन, विपणन को देख, दयार्द्र हो

देव! नहीं निज सत्य से डोलिए;

नर-नाश का दायी था कौन ? सुयोधन

या कि युधिष्ठिर का दल ? बोलिए ।

हठ पै दृढ़ देख सुयोधन को

मुझको व्रत से डिग जाना था क्या ?

विष की जिस कीच में था वह मग्न

मुझे उसमें गिर जाना था क्या ?

वह खड्ड लिए था खड़ा, इससे

मुझको भी कृपाण उठाना था क्या ?

द्रौपदी के पराभव का बदला

कर देश का नाश चुकाना था क्या ?

मिट जाये समस्त महीतल, क्योंकि

किसी ने किया अपमान किसी का;

जगती जल जाये कि छूट रहा है

किसी का दाहक वाण किसी का;

बके अभिमान उठें बल, क्योंकि

लगा बलने अभिमान किसी का;

नर हो बली के पशु दौड़ पड़ें

कि उठा बज युद्ध-विषाण किसी का ।

कहिए मत दीप्ति इसे बल की,

यह दारद है, रण का ज्वर है;

यह दानवता की शिखा है मनुष्य में

राग की आग भयंकर है;

यह बुद्धि-प्रमाद है, भ्रांति में सत्य को

देख नहीं सकता नर है;

कुरुवंश में आग लगी, तो उसे

दिखता जलता अपना घर है ।

दुनिया तज देती न क्यों उसको,

लड़ने लगते जब दो अभिमानी ?

मिटने दे उन्हें जग, आपस में

जिन लोगों ने है मिटने की ही ठानी;

कुछ सोचे-विचारे बिना रण में

निज रक्त बहा सकता नर दानी;

पर, हाय, तटस्थ हो डाल नहीं

सकता वह युद्ध की आग में पानी ।

कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ; हम

सात हैं; कौरव तीन बचे हैं;

सब लोग मरे; कुछ पंगु, व्रणी,

विकलांग, विवर्ण, निहीन बचे हैं;

कुछ भी न किसी को मिला, सब ही

कुछ खो कर, हो कुछ दीन बचे हैं;

बस, एक है पांडव जो कुरुवंश का

राज-सिंहासन छीन बचे हैं ।

यह राज-सिंहासन ही जड़ था

इस युद्ध की, मैं अब जानता हूँ,

द्रौपदी कचमें थी जो लोभ की नागिनी

आज उसे पहचानता हूँ;

मन के दृग की शुभ ज्योति हरी

स लोभ ने ही, यह मानता हूँ;

यह जीता रहा, तो विजेता कहाँ मैं ?

अभी रण दूसरा ठानता हूँ ।

यह होगा महा रण राग के साथ,

युधिष्ठिर हो विजयी निकलेगा;

नर-संस्कृति की रण छिन्न लता पर

शांति-सुधा-फल दिव्य फलेगा,

कुरुक्षेत्र की धूल नहीं इति पंथ की

मानव ऊपर और चलेगा

मनु का यह पुत्र निराश नहीं

नव धर्म-प्रदीप अवश्य जलेगा !