रागानल के बीच पुरुष कंचन-सा जलने वाला

तिमिर-सिंधु में डूब रश्मि की ओर निकलने वाला,

ऊपर उठने को कर्दम से लड़ता हुआ कमल सा,

ऊब-डूब करता, उतराता घन में विधु-मण्डल-सा ।

जय हो, अघ के गहन गर्त में गिरे हुये मानव की,

मनु के सरल, अबोध पुत्र की, पुरुष ज्योति-संभव की ।

हार मानहो गयी न जिसकी किरण तिमिर की दासी,

न्योछावर उस एक पुरुष पर कोटि-कोटि सन्यासी ।

मही नहीं जीवित है, मिट्टी से डरने वालों से,

जीवित है वह उसे फूँक सोना करने वालों से,

ज्वलित देख पंचाग्नि जगत से भाग निकलता योगी,

धुनि बना कर उसे तापता अनासक्त रसभोगी ।

रश्मि देश की राह यहाँ तमसे हो कर जाती है,

उषा रोज रजनी के सिरपर चढ़ी हुई आती है,

और कौन है, पड़ा नहीं जो कभी पाप कारा में ?

किसके वसन नहीं भीगे वैतरणी की धारा में ?

अथ से ले इति तक किसका पथ रहा सदा उज्ज्वल है ?

तोड़ न सके तिमिर का बंधन, इतना कौन अबल है ?

सूर्य-सोम दोनों डरते जीवन के पथ पिच्छल से,

होते ग्रसित, पुन: चलते दोनों हो मुक्त कवल से ।

उठता गिरता शिखर, गर्त, दोनों से पूरित पथ पर,

कभी विराट चलता मिट्टी पर, कभी पुण्य के रथ पर

करता हुआ विकट रण-तम से पापी-पश्चात्तापि,

किरण देश की ओर चला जा रहा मनुष्य-प्रतापी ।

जब तक है नर की आँखों में शेषव्यथा का पानी,

जब तक है करती विदग्ध मानव को मलिन कहानी,

जब तक है अवशिष्ट पुण्य-बल की नर में अभिलाषा,

तब तक है अक्षुण्ण मनुज में मानवता की आशा ।

पुण्य-पाप दोनों वृन्तों पर यह आशा खिलती है,

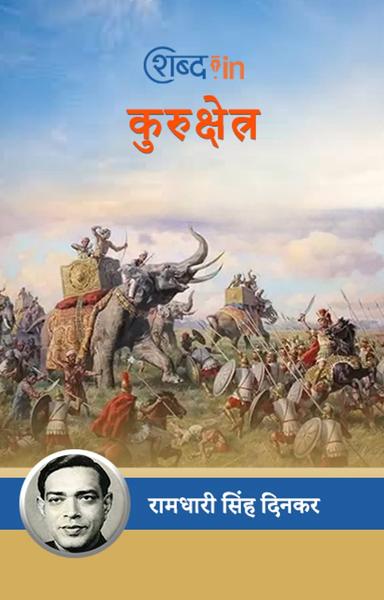

कुरुक्षेत्र के चिता-भस्म के भीतर भी मिलती है,

जिसने पाया इसे, वही है सात्विक धर्म-प्रणेता,

सत्सेवक मानव-समाज का, सखा, अग्रणी नेता ।

मिली युधिष्ठिर कोयह आशा आखिर रोते-रोते,

आँसू के जल में अधीर, अंतर को धोते-धोते,

कर्मभूमि के निकट वैरागी को प्रत्यागत पा कर,

बोले भीष्म युधिष्ठिर का ही मनोभाव दुहराकर ।

अंत नहीं नर पंथ का, कुरुक्षेत्र की धूल,

आँसू बरसें, तो यहीं खिले शांति का फूल ।

द्वापर समाप्त हो रहा है धर्मराज, देखो,

लहर समेटने लगा है एक पारावार ।

जग से विदा हो जा रहाहै काल-खंड एक

साथ लिए अपनी समृद्धि की चिता का क्षार ।

संयुग की धूलि में समाधियुग की ही बनी

बहरही जीवन की आज भी अजस्रधार ।

गत ही अचेत हो गिरा है मृत्यु गोद बीच,

निकट मनुष्य के अनागत रहा पुकार ।

मृति के अधूरे, स्थूल भाग ही मिटे हैं यहाँ

नर का जलाहै नहीं भाग्य इस रण में ।

शोणित में डूबा है मनुष्य, मनुजत्त्व नहीं,

छिपता फिरा है देह छोड़ वह मन में ।

आशा है मनुष्य की मनुष्य में, न ढूंढो उसे

धर्मराज, मानव का लोक छोड़ वन में,

आशा मनुजत्त्व की विजेता के विलाप में है

आशा है मनुष्य की तुम्हारे अश्रुकण में ।

रण में प्रवृत्त राग-प्रेषित मनुष्य होता

रहती विरक्त किन्तु, मानव की मति है ।

मन से कराहता मनुष्य,पर, ध्वंस-बीच

तन में नियुक्त उसे करती नियति है ।

प्रतिशोध से हो दृप्त वासना हँसाती उसे,

मन को कुरेदती मनुष्यता की क्षति है ।

वासना-विराग, दो कगारों में पछाड़ खाती

जा रही मनुष्यता बनाती हुयी गति है ।

ऊंचा उठ देखो, तो किरीट, राज, धन, तप,

जप, याग, योग से मनुष्यता महान है ।

धर्म सिद्धरूप नहीं भेद-भिन्नता का यहाँ

कोई भी मनुष्य किसी अन्य के समान है ।

वह भी मनुष्य, है न धन और बल जिसे,

मानव ही वह जो धनी या बलवान है ।

मिला जो निसर्ग-सिद्ध जीवन मनुष्य को है,

उसमें न दीखता कहीं भी व्यवधान है ।

अब तक किन्तु, नहीं मानव है देख सका

शृंग चढ़ जीवन की समता-अमरता ।

प्रत्यय मनुष्य का मनुष्य में न दृढ़ अभी,

एक दूसरे से अभी मानव है डरता ।

और है रहा सदैव शंकित मनुष्य यह

एक दूसरे में द्रोह-द्वेष-विष भरता ।

किन्तु, अब तक है मनुष्य बढ़ता ही गया

एक दूसरे से सदा लड़ता-झगड़ता ।

कोटि नर-वीर, मुनि मानव के जीवन का

रहे खोजते ही शिव रूप आयु-भर हैं ।

खोजते इसे ही सिंधु मथित हुआ है और

छोड़ गए व्योम में अनेक ज्ञान-शर हैं ।

खोजते इसे ही पाप-पंक में मनुष्यगिरे,

खोजते इसे ही बलिदान हुये नर हैं ।

खोजते इसे ही मानवों ने है विराग लिया

खोजते इसे ही किए ध्वंसक समर हैं ।

खोजना इसे हो,तो जलाओ शुभ्र ज्ञान दीप,

आगे बढ़ो वीर, कुरुक्षेत्र के शमशान से ।

राग में विरागी, राज दंड-धर योगी बनो,

नर को दिखाओ पंथ त्याग बलिदान से ।

दलित मनुष्य में मनुष्यता के भाव भरो,

दर्प की दुराग्नि करो दूर बलवान से ।

हिम-शीट भावना में आग अनुभूति की दो,

छीन लो हलाहल उदग्र अभिमान से ।

रण रोकना है, तो उखाड़ विषदन्त फेंको,

वृक-व्याघ्र-भीति से महि को मुक्तकर दो ।

अथवा अजाके छागलों को भी बनाओ व्याघ्र

दांतों में कराल काल कूट-विष भर दो ।

वट की विशालता के नीचे जो अनेक वृक्ष

ठिठुर रहे हैं, उन्हें फैलने का वर दो ।

रस सोखता है जो मही का भीमकाय वृक्ष,

उसकी शिराएँ तोड़ो, डालियाँ कतर दो ।

धर्मराज, यह भूमि किसी की

नहीं क्रीत है दासी

हैं जन्मना समान परस्पर

इसके सभी निवासी ।

है सबको अधिकार मृत्ति का

पोषक-रस पीने का

विविध अभावों से अशंक हो-

कर जग में जीने का ।

सबको मुक्त प्रकाश चाहिए,

सबको मुक्त समीरण,

बाधा-रहित विकास, मुक्त

आशंकाओं से जीवन ।

उद्भिज-निभ चाहते सभी नर

बढ्न मुक्त गगन में

अपना चरम विकास खोजना

किसी प्रकार भुवन में ।

लेकिन, विघ्न अनेक अभी

इस पाठ में पड़े हुये हैं

मानवता की राह रोक कर

पर्वत अड़े हुये हैं ।

न्यायोचित सुख सुलभ नहीं

जब तक मानव-मानव को

चैन कहाँ धरती पर, तब तक

शांति कहाँ इस भाव को ?

जब तक मनुज-मनुज का यह

सुख भाग नहीं सम होगा

शमित न होगा कोलाहल

संघर्ष नहीं कम होगा ।

था पाठ सहज अतीव, सम्मिलित

हो समग्र सुख पाना

केवल अपने लिए नहीं

कोई सुख-भाग चुराना ।

उसे भूल नर फंसा परस्पर

की शंका में, भय में,

निरत हुआ केवल अपने ही

हेतु भोग संचय में ।

इस वैयक्तिक भोगवाद से

फूटी विष की धारा,

तड़प रहा जिसमें पड़ कर

मानव-समाज यह सारा ।

प्रभु के दिये हुये सुख इतने

हैं विकीर्ण धरणी पर

भोग सकें जो,जगत में,

कहाँ अभी इतने नर ?

भू से ले अंबर तक यह जल

कभी न घटने वाला,

यह प्रकाश, यह पवन कभी भी

नहीं सिमटने वाला ।

यह धरती फल, फूल, अन्न, धन-

रत्न उगलने वाली

यह पालिका मृगव्य जीव की

अटवी सघन निराली ।

तुंग शृंग ये शैल कि जिनमें

हीरक-रत्न भरे हैं,

ये समुद्र जिनमें मुक्ता

विद्रुम, प्रवाल बिखरे हैं ।

और मनुज कीनयी नयी

प्रेरक वे जिज्ञासाएँ !

उसकी वे सुबलिष्ठ, सिंधु मंथन

में दक्ष भुजाएँ ।

अन्वेषणी बुद्धि वह

तम में भी टटोलने वाली,

नव रहस्य, नव रूप प्रकृति का

नित्य खोलने वाली ।

इस भुज, इस प्रज्ञाके सम्मुख

कौन ठहर सकता है ?

कौन विभव वह, जो कि पुरुष को

दुर्लभ रह सकता है ?

इतना कुछ है भरा विभव का

कोष प्रकृति के भीतर

निज इच्छित सुख-भोग सहज

ही पा सकते नारी-नर ।

सब हो सकते तुष्ट एक सा

सब सुख पा सकते हैं

चाहें तो, पल में धरती को

स्वर्ग बना सकते हैं ।

छिपा दिये सबतत्त्व आवरण

के नीचे ईश्वर ने

संघर्षों से खोज निकाला

उन्हें उद्यमी नर ने ।

ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में

मनुज नहीं लाया है,

अपना सुख उसने अपने

भुजबल से ही पाया है ।

प्रकृति नहीं डर कर झुकती है

कभी भाग्य के बल से

सदा हारती वह मनुष्य के

उद्यम से, श्रमजल से ।

ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा

करते निरुद्यमी प्राणी

धोते वीर कु-अंक भाल का

बहा भ्रुवों से पानी ।

भाग्यवाद आवरण पाप का

और शस्त्र शोषण का,

जिससे रखता दबा एक जन

भाग दूसरे जन का ।

पुछो किसी भाग्यवादी से

यदि विधि अंक प्रबल है

पदपर क्यों देती न स्वयं

वसुधा निज रत्न उगल है ?

उपजाता क्यों विभव प्रकृति को

सींच-सींच वह जल से ?

क्यों न उठा लेता निज संचित

कोष भाग्य के बल से ।

और मरा जब पूर्व जन्म में

वह धन संचित करके

विदा हुआ था न्यास समर्जित

किसके घर में धरके ।

जन्मा है वह जहां, आज

जिस पर उसका शासन है

क्या है यह घर वही? और

यह उसी न्यास का धन है ?

यह भी पूछो, धन जोड़ा

उसने जब प्रथम-प्रथम था

उस संचय के पीछे तब

किस भाग्यवाद का क्रम था ?

वही मनुज के श्रम का शोषण

वही अनयमय दोहन,

वही मलिन छल नर-समाज से

वही ग्लानिमय अर्जन ।

एक मनुज संचित करता है

अर्थ पाप के बल से,

और भोगता उसे दूसरा

भाग्यवाद के छल से ।

नर-समाज का भाग्य एक है

वह श्रम, वह भुज-बल है,

जिसके सम्मुख झुकी हुई

पृथिवी, विनीत नभ-तल है ।

जिसने श्रम जल दिया, उसे

पीछे मत रह जाने दो,

विजित प्रकृति से सबसे पहले

उसको सुख पाने दो ।

जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है,

वह मनुज मात्र का धन है,

धर्मराज, उसके कण-कण का

अधिकारी जन-जन है ।

सहज-सुरक्षित रहता यह

अधिकार कहीं मानव का

आज रूप कुछ और दूसरा

ही होता इस भव का ।

श्रम होता सबसे अमूल्य धन

सब जन खूब कमाते

सब अशंक रहते अभाव से

सब इच्छित सुख पाते ।

राजा-प्रजा नहीं कुछ होता

होते मात्र मनुज ही

भाग्य-लेख होता न मनुज को

होता कर्मठ भुज ही ।

कौन यहाँ राजा किसका है ?

किस की कौन प्रजा है ?

नर ने हो कर भ्रमित स्वयं ही

यह बंधन सिरजा है ।

बिना विघ्न जल, अनिल सुलभ है

आज सभी को जैसे

कहते हैं, थी सुलभ भूमि भी

कभी सभी को वैसे ।

नर नर का प्रेमी था मानव

मानव का विश्वासी

अपरिग्रह था नियम, लोग थे

कर्म-लीन सन्यासी ।

बंधे धर्म केबंधन में

सब लोग जिया करते थे

एक दूसरे का दुख हँसकर

बाँट लिया करते थे ।

उच्च-नीच का भेद नहीं था;

जन-जन में समताथी

था कुटुम्ब-सा जन-समाज,

सब पर सबकी ममताथी ।

जी भर करते काम, ज़रूरत भर

सब जन थे खाते,

नहीं कभी निज को औरों से

थे विशिष्ट बतलाते ।

सब थे बद्ध समष्टि-सूत्रमें,

कोई छिन्न नहीं था

किसी मनुज का सुख समाज के

सुख से भिन्न नहीं था ।

चिंता न थी किसी को कुछ

निज-हित संचय करने की,

चुरा ग्रास मानव-समाज का

अपना घर भरने की ।

राजा-प्रजा नहीं था कोई

और नहीं शासन था

धर्म नीति का जन-जन के

मन-मन पर अनुशासन था ।

अब जो व्यक्ति-स्वत्व रक्षित है

दण्ड-नीति के कर से

स्वयं समादृ तथा वह पहले

धर्म-निरतनर नर से ।

ऋजु था जीवन-पंथ, चतुर्दिक

थीं उन्मुक्त दिशाएँ,

पग-पग पर थीं अड़ी राज्य-

नियमों की नहीं शिलाएँ ।

अनायास अनुकूल लक्ष्य को

मानव पा सकता था

निज विकास की चरम भूमि तक

निर्भय जा सकता था ।

तब बैठा कलि-भाव स्वार्थ बन

कर मनुष्य के मन में

लगा फैलने गरल लोभ का

छिपे छिपे जीवन में ।

पड़ा कभी दुष्काल, मरे नर,

जीवित का मन डोला,

उर के किसी निभृत कोने से

लोभ मनुज का बोला ।

हाय, रखा होता संचित कर

तूने यदि कुछ अपना

इस संकट में आज नहीं

पड़ता यों तुझे कलपना ।

नहीं टूटती तुझ पर सब के

साथ विपद यह भारी,

जाग मूढ़, आगे के हित

अब भी तो कर तैयारी ।

और, जगा, सचमुच मनुष्य

पछतावे से घबरा कर,

लगा जोड़ने अपना धन

औरों की आँख बचा कर ।

चला एक नर जिधर, उधर ही

चले सभी नर-नारी,

होने लगी आत्मरक्षा की

अलग-अलग तैयारी ।

लोभ-नागिनी ने विष फूंका,

शुरू हो गयी चोरी,

लूट, मार, शोषण, प्रहार

छीना-झपटी, बरजोरी ।

छिन्न-भिन्न हो गयी शृंखला

नर-समाज की सारी,

लगी डूबने कोलाहल के

बीच महि बेचारी ।

तब आयी तलवार शमित

करने को जगद्दहन को

सीमा में बांधने मनुज की

नयी लोभ नागिन को ।

और खड़गधर पुरुष विक्रमी

शासक बना मनुज का

दण्ड-नीति-धारी त्रासक

नर-तन में छिपे दनुज का ।

तज समष्टि को व्यष्टि चली थी

निज को सुखी बनाने,

गिरि गहन दासत्व-गर्त के

बीच स्वयं अनजाने ।

नर से नर का सहज प्रेम

उठ जाता नहीं भुवन से,

छल करने में सकुचाता यदि

मनुज कहीं परिजन से ।

रहता यदि विश्वास एक में

अचल दूसरे नर का

निज सुख चिंतन में न भूलता

वह यदि ध्यान अपरका ।

रहता याद उसे यदि, वह कुछ

और नहीं है, नर है

विज्ञ वंशधर मनु का, पशु-

पक्षी से योनि इतर है ।

तो न मानता कभी मनुज

निज सुख गौरव खोने में,

किसी राजसत्ता के सम्मुख

विनत दास होने में ।

सह न सका जो सहज-सुकोमल

स्नेह सूत्र का बंधन,

दण्ड-नीति के कुलिश-पाश में

अब है बद्ध वही जन ।

दे न सका नर को नर जो

सुख-भाग प्रीति से, नय से

आज दे रहा वही भाग वह

राज-खड़ग के भय से ।

अवहेला कर सत्य-न्याय के

शीतल उद्दगारों की

समझ रहा नर आज भली विध

भाषा तलवारों की ।

इससे बढ़ कर मनुज-वंश का

और पतन क्या होगा ?

मानवीय गौरव का बोलो

और हनन क्या होगा ?

नर-समाज को एक खड़गधर

नृपति चाहिए भारी,

डरा करें जिससे मनुष्य

अत्याचारी, अविचारी ।

नृपति चाहिए, क्योंकि परस्पर

मनुज लड़ा करते हैं

खड्ड चाहिए, क्योंकि न्याय से

वे न स्वयं डरते हैं ।

नृपति चाहिए जो कि उन्हें

पशुओं की भांति चराए

रखे अनय से दूर, नीति-नय

पग-पगपर सिखलाये ।

नृप चाहिए नरों को, जो

समझे उनकी नादानी

रहे छींटता पल-पल

पारस्परिक कलह पर पानी ।

नृप चाहिए, नहीं तो आपस

में वे खूब लड़ेंगे

एक दूसरे के शोणित में

लड़ कर डूब मरेंगे ।

राजतंत्र द्योतक है नर की

मलिन निहीन प्रकृति का

मानवता की ग्लानि और

कुत्सित कलंक संस्कृति का ।

आया था यह प्रगति रोकने

को केवल दुर्गुण की

नहीं बांधने को सीमा

उन्मुक्त पुरुष के गुण की ।

सो देखो, अब दिशा विचारों

की भी निर्धारित है

राज-नियम से परे कर्म क्या,

चिंतन भी वारित है ।

कृष्ण हों कि हों विदुर, नियोजित

सब पर एक नियम है

सब के मन, वच और कर्म पर

अनुशासन का क्रम है ।

इनकी भी यदि क्रिया रही

अनुकूल नहीं सत्ता के

तो ये भी तृणवत नगण्य हैं

सम्मुख राज प्रथा के ।

जो कुछ है, उसका रक्षण ही

ध्येय एक शासन का;

नयी भूमि की ओर न बह

सकता प्रवाह जीवन का ।

कहीं रूढ़ि-विपरीत बात

कोई न बोल सकता है

नया धर्म का भेद मुक्त

हो कर न खोल सकता है ।

ग्रीवा पर दु:शील तंत्र को

शिला भयानक धारे

घूम रहा है मनुज जगत में

अपना रूप बिसारे ।

अपना बस रख सका नहीं

अविचल वह अपने मन पर,

अत: बिताया एक खड़गधर

प्रहरी निज जीवन पर ।

और आज प्रहरी न देता

उसे न हिलने-डुलने

रूढ़ि बंध से परे मनुज का

रूप निराला खुलने ।

किन्तु, स्वयं नर ने कु कृत्य से

संभव किया इसे है,

आपस में लड़-झगड़ उसी से

आदर दिया इसे है ।

जब तक स्वार्थ-शैल मानव के

मन का चूरन होगा

तब तक नर-समाज से असिधर

प्रहरी दूर न होगा ।

नर है विकृत अत:, नरपति

चाहिए धर्म-ध्वज-धारी

राजतंत्र है हेय, इसीसे

राज धर्म है भारी ।

धर्मराज, सन्यास खोजना

कायरता है मन की

है सच्चा मनुजत्व ग्रंथियां

सुलझाना जीवन की ।

दुर्लभ नहीं मनुज के हित,

निज वैयक्तिक सुख पाना

किन्तु कठिन है कोटि-कोटि

मनुजों को सुखी बनाना ।

एक पंथ है, छोड़ जगत को

अपने में रम जाओ,

खोजो अपनी मुक्ति और

निज को ही सुखी बनाओ ।

अपर पंथ है, औरों को भी

निज-विवेक बल दे कर,

पहुँचो स्वर्ग-लोक में जग से

साथ बहुत को ले कर ।

जिस तप से तुम चाह रहे

पाना केवल निज सुख को

कर सकता है दूर वही तप

अमित नरों के दुख को ।

निज तप रखो चुरा निज हित,

बोलो क्या न्याय यही है ?

क्या समष्टि-हित मोक्षदान का

उचित उपाय यही है ?

निज को ही देखो न युधिष्ठिर !

देखो निखिल भुवन को

स्ववत शांति-सुख की ईहा में

निरत, व्यग्र जन जन को ।

माना, इच्छित शांति तुम्हारी

तुम्हें मिलेगी वन में

चरण चिह्न पर, कौन छोड़

जाओगे यहाँ भुवन में ?

स्यात दु:ख से तुम्हें कहीं

निर्जन में मिले किनारा

शरण कहाँ पाएगा पर, यह

दह्यमान जग सारा ।

और कहीं आदर्श तुम्हारा

ग्रहण कर नर-नारी

तो फिर जाकर बसे विपिन में

उखाड़ सृष्टि यह सारी ।

बसी भूमि मरघट बन जाये

राजभवन हो सूना

जिससे डरता यति, उसी का

बन बन जाये नमूना ।

त्रिविध ताप में लगें वहाँ भी

जलने यदि पुरवासी,

तो फिर भागे उठा कमंडलु

वन से भी सन्यासी ।

धर्मराज, क्या यति भागता

कभी गेहया वन से ?

सदा भागता फिरता है वह

एक मात्र जीवन से ।

वह चाहता सदैव मधुर रस,

नहीं तिक्तया लोना

वह चाहता सदैव प्राप्ति ही

नहीं कभी कुछ खोना ।

प्रमुदित पा कर विजय, पराजय

देख खिन्न होता है

हँसता देख विकास, ह्रास को

देख बहुत रोता है ।

रह सकता न तटस्थ, खीझता,

रोता, अकुलाता है,

कहता, क्यों जीवन उसके

अनुरूप न बन जाता है ।

लेकिन, जीवन जुड़ा हुआ है

सुघर एक ढांचे में

अलग-अलग वह ढला करे

किसके-किसके सांचे में ?

यह अरण्य, झुरमुट जो काटे,

अपनी राह बना ले,

क्रीतदास यह नहीं किसी का

जो चाहे, अपना ले ।

जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर,

जो उससे डरते हैं

वह उनका, जो चरण रोप

निर्भय हो कर लड़ते हैं ।

यह पयोधि सबका मुख करता

विरत लवण-कटुजल से

देता सुधा उन्हें, जो मथते

इसे मंदराचल से ।

बिना चढ़े फुनगी पर जो

चाहता सुधा फल पाना

पीना रस पीयूष, किन्तु

यह मन्दर नहीं उठाना ।

खारा कह जीवन-समुद्र को

वही छोड़ देता है

सुधा-सुरा-मणि-रत्न कोष से

पीठ फेर लेता है ।

भाग खड़ा होता जीवन से

स्यात सोच यह मन में

सुख का अक्षय कोष कहीं

प्रक्षिप्त पड़ा है वन में ।

जाते ही वह जिसे प्राप्त कर

सब कुछ पा जाएगा

गेह नहीं छोड़ा कि देह धर

फिर न कभी आएगा ।

जनाकीर्ण जग से व्याकुल हो

निकल भागना वन में;

धर्मराज, है घोर पराजय

नर की जीवन रण में ।

यह निवृति है ग्लानि, पलायन

का यह कुत्सित क्रम है

नि: श्रेयस यह श्रमित, पराजित

विजित बुद्धि का भ्रम है ।

इसे दीखती मुक्ति रोर से,

श्रवण मूँद लेने में

और दहन से परित्राण-पथ

पीठ फेर देने में ।

मरुद्भित प्रति काल छिपाती

सजग, क्षीण-बल तप को

छाया में डूबती छोड़ कर

जीवन के आतप को ।

कर्म-लोक से दूर पलायन

कुंज बसा कर अपना

निरी कल्पना में देखा

करती अलभ्य का सपना ।

वह सपना, जिस पर अंकित

उंगली का दाग नहीं है,

वह सपना, जिसमे ज्वलंत

जीवन की आग नहीं है ।

वह सपनों का देश कुसुम ही

कुसुम जहां खिलते हैं,

उड़ती कहीं न धूल, न पथ में

कंटक ही मिलते हैं ।

कटु की नहीं, मात्र सत्ता है

जहां मधुर, कोमल की

लौह पिघल कर जहां रश्मि

बन जाता विधु-मण्डल की ।

जहां मानती हुक्म कल्पना

का जीवन धारा है

होता सब कुछ वही, जो कि

मानव-मन को प्यारा है ।

उस विरक्त से पूछो, मन से

वह जो देख रहा है,

उस कल्पना जनित जग का

भू पर अस्तित्व कहाँ है ?

कहाँ वीथि है वह, सेवित है

जो केवल फूलों से

कहाँ पंथ वह, जिस पर छिलते

चरण नहीं शूलों से ?

कहाँ वाटिका वह, रहती जो

सतत प्रफुल्ल हरी है ?

व्योम खंड वह कहाँ,

कर्म-रज जिसमें नहीं भरी है ?

वह तो भाग छिपा चिंतन में

पीठ फेर कर रण से,

विदा हो गए, पर, क्या इससे

दाहक दुख भुवन से ?

और, कहें, क्या स्वयं उसे

कर्तव्य नहीं करना है ?

नहीं कमा कर सही, भीख से

क्या न उदर भरना है ?

कर्मभूमि है निखिल महीतल

जब तक नर की काया

तब तक है जीवन के अणु-अणु

में कर्तव्य समाया ।

क्रिया-धर्म को छोड़ मनुज

कैसे निज सुख पाएगा ?

कर्म रहेगा साथ, भाग वह

जहां कहीं जाएगा ।

कहती सत्य उसे केवल,

जो कुछ गोतीत, अलभ है

मिथ्या कहती उस गोचर को

जिसमें कर्म सुलभ है ।

कर्महीनता को पनपाती

है विलाप के बल से

काट गिराती जीवन के

तरु को विराग के छल से ।

सह सकती यह नहीं कर्म संकुल

जग के कल-कल को

प्रशमित करती अत:, विविध विध

नर के दीप्त अनल को ।

हर लेती आनंद-ह्रास

कुसूमों का यह चुम्बन से,

और प्रगतिमय कंपन जीवित,

चपल तुहिन के कण से ।

शेष न रहते सबल गीत

इसके विहंग के उर में,

बजती नहीं बांसुरी इसकी

उदद्वेलन के सुर में ।

पौधों से कहती यह, तुम मत

बढ़ो, वृद्धि ही दुख है,

आत्म नाश है मुक्ति महत्तम,

मुरझाना ही सुख है ।

सुविकच, स्वस्थ, सुरम्य-सुमन को

मरण भीति दिखला कर,

करती है रस-भंग, काल का

भोजन उसे बता कर ।

श्री, सौंदर्य, तेज, सुख

सबसे हीन बना देती है,

यह विरक्ति मानव को दुर्बल,

दीन बना देती है ।

नहीं मात्र उत्साह-हरण

करती नर के प्राणों से,

लेती छीन प्रताप भुजा से

और दीप्त बाणों से ।

धर्मराज, किसको न ज्ञातहै

यह कि अनित्य जगत है

जनमा कौन, काल का जो नर

हुआ नहीं अनुगत है ?

किन्तु, रहे पल-पल अनियता

ही जिस नर पर छाई

नश्वरता को छोड़ पड़े

कुछ और नहीं दिखलाई ।

द्विधा मूढ़ वह कर्म योग से

कैसे कर सकता है

कैसे हो सन्नद्ध जगत के

रण में लड़ सकता है ?

तिरस्कार कर वर्तमान

जीवन के उदद्वेलन का

करता रहता ध्यान अहर्निश

जो विद्रूप मरण का ।

अकर्मण्य वह पुरुष काम,

किसके, कब आ सकता है ?

मिट्टी पर कैसे वह कोई

कुसुम खिला सकता है ?

सोचेगा वह सदा, निखिल

अवनी तल ही नश्वर है,

मिथ्या यह श्रम-भार, कुसुम ही

होता कहाँ अमर है ?

जगको छोड़ खोजता फिरता

अपनी एक अमरता,

किन्तु, उसे भी अभी लील

जाती अजेय नश्वरता ।

पर, निर्विघ्न सरणि जग की

तब भी चलती रहती है

एक शिखा ले भार अपर का

जलती ही रहती है ।

झर जाते हैं कुसुम जीर्ण दल

नए फूल खिलते हैं

रुक जाते कुछ, दल में फिर

कुछ नए पथिक मिलते हैं ।

अकर्मण्य पंडित हो जाता

अमर नहीं रोने से

आयु न होती क्षीण किसी की

कर्म भार ढोने से ।

इतना भेद अवश्य युधिष्ठिर !

दोनों में होता है,

हँसता एक मृत्ति पर,

नभ में एक खड़ा रोता है ।

एक सजाता है धरती का

अंचल फुल्ल कुसुम से,

भरता भूतल में समृद्धि-सुषमा

अपने भुज बल से ।

पंक झेलता हुआ भूमि का

त्रिविध ताप को सहता

कभी खेलता हुआ ज्योति से

कभी तिमिर में बहता ।

अधम अतल को फोड़ बहाता

धार मृत्ति के पय की

रस पीता, दुंदुभि बजाता

मानवता की जय की ।

होता विदा जगत से, जग को

कुछ रमणीय बना कर,

साथ हुआ था जहां, वहाँ से

कुछ आगे पहुंचा कर ।

और दूसरा कर्महीन चिंतन

का लिए सहारा

अंबुधि में निर्यान खोजता

फिरता विफल किनारा ।

कर्मनिष्ठ नर की भिक्षा पर

सदा पालते तन को

अपने को निर्लिप्त, अधम

बतलाते निखिल भुवन को ।

कहता फिरता सदा, जहां तक

दृश्य वहाँ तक छल है

जो अदृश्य, जो अलभ, अगोचर

सत्य वही केवल है ।

मानों सचमुच ही मिथ्या हो

कर्मक्षेत्र यह काया

मानों, पुण्य-प्रताप मनुज के

सचमुच ही हों माया ।

मानों, कर्म छोड़ सचमुच ही

मनुज सुधर सकता हो,

मानों, वह अम्बर पर तज कर

भूमि ठहर सकता हो ।

कलुष निहित, मानों सच ही हो

जन्म-लाभ लेने में

भुज से दुखका विषम भार

ईषल्लघु कर देने में ।

गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श

मानों, सचमुच फाटक हों

रसना, त्वचा, घ्राण, दृग, श्रुति

ज्यों मित्र नहीं घातक हों ।

मुक्ति-पंथखुलता हो, मानों,

सचमुच, आत्महनन से

मानों, सचमुच ही, जीवन हो

सुलभ नहीं जीवन से ।

मानो, निखिल सृष्टि यह कोई

आकस्मिक घटना हो

जन्म साथ उद्देश्य मनुज का

मानों नहीं सना हो ।

धर्मराज क्या दोष हमारा

धरती यदि नश्वर है ?

भेजा गया, यहाँ पर आया

स्वयं न कोई नर है ।

निहित न होता भाग्य मनुज का

यदि मिट्टी नश्वर में

चित्र-योनि धार मनुज जनमता

स्यात, कहीं अम्बर में-

किरण रूप, निष्काम, रहित हो

क्षुधा-तृषा के रुज से

कर्म-बंध से मुक्त, हीं दृग,

श्रवण, नयन, पद, भुज से ।

किन्तु, मृत्ति है कठिन, मनुज को

भूख लगा करती है

त्वच से मन तक विविध भांति

की तृषा जागा करती है ।

यह तृष्णा, यह भूख न देती

सोने कभी मनुज को

मन को चिंतन-ओर, कर्म की

ओर भेजती भुज को ।

मन का स्वर्ग मृषा वह, जिसको

देह न पा सकती है

इससे तो अच्छा वह, जो कुछ

भुजा बना सकती है ।

क्योंकि भुजा जो कुछ लाती

मन भी उसको पाता है

नीरा ध्यान, भुज क्या? मन को भी

दुर्लभ रह जाता है ।

सफल भुजा वह, मन को भी जो

भरे प्रमोद लहर से

सफल ध्यान, अंकन असाध्य

रह जाये न जिसका कर से ।

जहां भुजा का एक पंथ हो

अन्य पंथ चिंतन का

सम्यक रूप नहीं खुलता उस

द्वंद्व-ग्रस्त जीवन का ।

केवल ज्ञानमयी निवृत्ति से

द्विधा न मिट सकती है

जगत छोड़ देने से मन की

तृषा न घट सकती है ।

बाहर नहीं शत्रु, छिप जाये

जिसे छोड़ नर वन में

जाओ जहां, वहीं पाओगे

इसे उपस्थित मन में ।

पर जिस अरि को यती जीतता

जग से बाहर जा कर

धर्मराज, तुम उसे जीत

सकते जग को अपना कर ।

हठयोगी जिसका वध करता

आत्म हनन के क्रम से

जीवित ही तुम उसे स्व-वश में

कर सकते संयम से ।

और जिसे पा कभी न सकता

सन्यासी वैरागी

जग में रह कर हो सकते तुम

उस सुख के भी भागी ।

वह सुख जो मिलता असंख्य

मनुजों का अपना हो कर

हंस कर उसके साथ हर्ष में

और दुख में रो कर ।

वह, जो मिलता भुजा पंगु की

ओर बढ़ा देने से

कंधों पर दुर्बल-दरिद्र का

बोझ उठा लेने से ।

सुकृत-भूमि वन ही न; महि यह

देखो बहुत बड़ी है

पग-पगपर साहाय्य-हेतु

दीनता विपिन्न खड़ी है ।

इसे चाहिए अन्न, वसन, जल,

इसे चाहिए आशा,

इसे चाहिए सुदृढ़ चरण, भुज

इसे चाहिए भाषा ।

इसे चाहिए वह झांकी,

जिसको तुम देख चुके हो,

इसे चाहिए वह मंज़िल

तुम आकर जहां रुके हो ।

धर्मराज, जिसके भय से तुम

त्याग रहे जीवन को

उस प्रदाह में देखो जलते

हुये समग्र भुवन को ।

यदि सन्यास शोध है इसका

तो मत युक्ति छिपाओ

सब हैं विकल, सभी को अपना

मोक्ष मंत्र सिखलाओ ।

जाओ शमित करो निज तप से

नर के रागानल को

बरसाओ पीयूष, करो

अभिसिक्त दग्ध भूतल को ।

सिंहासन का भाग छीन कर

दो मत निर्जन वन को

पहचानो निज कर्म युधिष्ठिर !

कड़ा करो कुछ मन को ।

क्षत-विक्षत है भरत-भूमि का

अंग-अंगवाणों से

त्राहि-त्राहि का नाद निकलता

है असंख्य प्राणों से ।

कोलाहल है महा त्रास है,

विपद आज है भारी,

मृत्यु-विवर से निकल चतुर्दिक

तड़प रहे नर-नारी ।

इन्हें छोड़ वन में जा कर तुम

कौन शांति पाओगे ?

चेतन की सेवा तज जड़ को

कैसे अपनाओगे ?

पोंछो अश्रु, उठो, द्रुत जाओ

वन में नहीं भुवन में

होओ खड़े असंख्य नरों की

आशा बन जीवन में ।

बुला रहा निष्काम कर्म वह,

बुला रही है गीता

बुला रही है तुम्हें आर्त हो

महि समर-संभीता ।

इस विविक्त, आहत वसुधा को

अमृत पिलाना होगा

अमित लता-गुल्मों में फिर से

सुमन खिलाना होगा ।

हरना होगा अश्रु ताप

हृत-बंधु अनेक नरों का

लौटाना होगा सुहास

अगणित-विषण्ण अधरों का ।

मरे हुओं पर धर्मराज,

अधिकार न कुछ जीवन का

ढोना पड़ता सदा

जीवितों को ही भार भुवन का ।

मरा सुयोधन जभी, पड़ा

यह भार तुम्हारे पाले

संभलेगा यह सिवा तुम्हारे

किसके और संभाले ?

मिट्टी का यह भार संभालो

बन कर्मठ सन्यासी

पा सकता कुछ नहीं मनुज

बन केवल व्योम प्रवासी ।

ऊपर सब कुछ शून्य-शून्य है,

कुछ भी नहीं गगन में,

धर्मराज! जो कुछ है, वह है

मिट्टी में, जीवन में ।

सम्यक विधि से इसे प्राप्त कर

नर सब कुछ पाता है

मृत्ति-जयी के पास स्वयं ही

अम्बर भी आता है ।

भोगो तुम इस भांति मृत्ति को

दाग नहीं लग पाये

मिट्टी में तुम नहीं, वही

तुममें विलीन हो जाये ।

और सिखाओ भोगवाद की

यही रीति जन-जन को

करें विलीन देह को मन में

नहीं देह में मन को ।

मन का होगा आधिपत्य

जिस दिन मनुष्य के तन पर

होगा त्याग अधिष्ठित जिस दिन

भोग-लिप्त जीवन पर ।

कंचन को नर साध्य नहीं

साधन जिस दिन जानेगा

जिस दिन सम्यक रूप मनुज का

मानव पहचानेगा ।

वल्कल-मुकुट, परे दोनों के

छिपा एक जो नर है

अन्तर्वासी एक पुरुष जो

पिंडोंसे ऊपर है ।

जिस दिन देखउसे पाएगा

मनुज ज्ञान के बल से

रह न जाएगी उलझ दृष्टि जब

मुकुट और वल्कल से ।

उस दिन होगा सुप्रभात

नर के सौभाग्य उदय का

उस दिन होगा शंख ध्वनित

मानव की महा विजय का ।

धर्मराज, गंतव्य देश है दूर

न देर लगाओ

इस पथ पर मानव समाज को

कुछ आगे पहुंचाओ ।

सच है, मनुज बड़ा पापी है

नर का वध करता है

पर, भूलो मत, मानव के हित

मानव ही मरता है ।

लोभ, द्रोह, प्रतिशोध, वैर

नरता के विघ्न अमित हैं

तप, बलिदान, त्याग के संबल

भी न किन्तु, परिमित हैं ।

प्रेरित करो इतर प्राणी को

निज चरित्र के बल से

भरो पुण्य की किरण प्रजा में

अपने तप निर्मल से ।

मत सोचो दिन-रात पाप में

मनुज निरत होता है

हाय, पाप के बाद वही तो

पछताता रोता है ।

यह क्रंदन, यह अश्रु मनुज की

आशा बहुत बड़ी है

बतलाता है यह, मनुष्यता

अब तक नहीं मरी है ।

सत्य नहीं पातक की ज्वाला

में मनुष्य का जलना

सच है बल समेट कर उसका

फिर आगे को चलना ।

नहीं एक अवलंब जगत का

आभा पुण्य व्रती की

तिमिर-व्यूह में फंसी किरण भी

आशा है धरती की ।

फूलों पर आँसू के मोती

और अश्रु में आशा

मिट्टी के जीवन की छोटी

नपी-तुली परिभाषा ।

आशा के प्रदीप को

जलाए चलो धर्मराज,

एक दिन होगी मुक्त

भूमिरण-भीति से ।

भावना मनुष्य की न

राग में रहेगी लिप्त,

सेवित रहेगा नहीं

जीवन अनीति से ।

हार से मनुष्य की

न महिमा घटेगी और,

तेज न बढ़ेगा किसी

मानव की जीत से ।

स्नेह-बलिदान होंगे

माप नरता के एक,

धरती मनुष्य की

बनेगी स्वर्ग प्रीति से ।