पशु प्रेम कविता

28 जून 2022

85 बार देखा गया

वो भी क्या नायाब से दिन थे,

जो पशुओं का मेला सजता था,

बच्चों और पशुओं की आंगन में,

शोर शराबों की गूंज हरदम रहती।

खेत तो एकरों में थे अपने तब पास,

पशुओं के घास की ना थी होती कमी,

सब मिल जूडकर रह पाते थे घर में,

बटवारों से ना होती थी घर में नमीं।

पपीहा, गाय, भैस, कुत्तें, घोडे और

ना जाने कितने गिनवाने मैं यूँही बस,

पर मालिक से सभी होते थे वफादार,

अकेलेपन तो पास से छुकर ना गूजरता।

बच्चों के माफिक पशुओं से होता प्यार,

पशु कहाँ रहे पिछे, वो भी थे सच्चे यार,

पूरा गाँव ही होता था मानो एक मकान,

परायेपन का तो कहीं भी ना था निशान।

तरक्की में वो अपनापन कहीं छुट गया,

गाँव उजडकर शहर में बदल अब गया,

ना वो पनघट रहीं जो दिलों को जोडती,

ना कच्चे रास्ते जो एकदुसरे से होकर जाते ।

सब अपने अपने आप में गुमसूम हो गये है,

रास्तों पर पशु बेघर बदहाल घूमते रहते है,

जो कभी डालियों पर गूँजती कई आवाजें,

पेड कटने के साथ साथ वो भी खामोश है।

आये दिन होती तभी तो प्राणियों की हिस्सा,

ज़ंगल तो कट गये कहाँ बचा उन्हें ठिकाना,

इंसान ही हो गया यहाँ सबसे क्रूर जानवर,

किसी ओर से क्या शिकायत करे हम खैर।

sangita kulkarni

38 फ़ॉलोअर्स

मैं एक टीचर हूँ, कविता, गजल, शेरों शायरी का शौक है मुझे ।मेरे सारे खयाल मैं शब्दों में लिखती हू, कुछ कुछ तजुर्बे, तो कुछ आनेवाले कल की उम्मीद से हर दिन मिलती हू!वैसे मैं प्रतिलिपी, पॉकेट नोव्हल, अमर उजाला पर भी लिखती हू, मेरी पहली और दूसरी कविता की किताब फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हो चुकी है, जो भी मुझे फॉलो करते है और जो नही वे सब मेरी बुक वहां पर पढ़ सकते है। वहां भी मुझे पढ सकते है, और फॉलो कर सकते है!D

प्रतिक्रिया दे

64

रचनाएँ

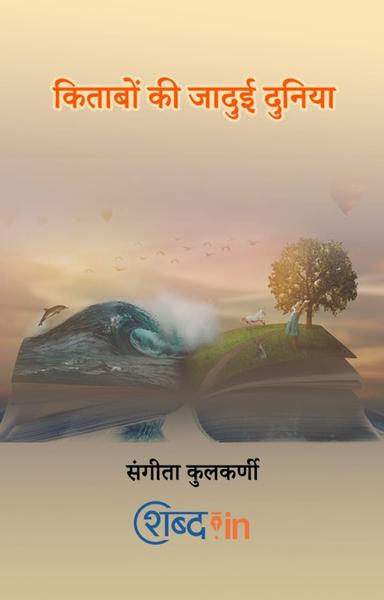

किताबों की जादूई दुनिया। कवितासंग्रह

0.0

किताब कैसे एक अल्लाउदीन का चिराग है जिससे जो भी चाहो हमें बिना मांगे ही मिल जाता है, बडी रंगीन होती है ये किताबों की दुनिया, जो नाम पहचान ही नहीं दिल में जगह भी दिलाती है!

1

छुट्टी कविता

27 अप्रैल 2022

7

1

5

2

अभिमान कविता

28 अप्रैल 2022

0

0

0

3

घायल परिंदा कविता

29 अप्रैल 2022

0

0

0

4

दुल्हन जैसा सजा मेरा भारत कविता

30 अप्रैल 2022

0

0

0

5

मैं भूला दू कविता

1 मई 2022

0

1

0

6

दिवाली कविता

1 मई 2022

1

1

3

7

छोड के ना जाना कविता

2 मई 2022

1

0

0

8

चाँद सी सुंदर कविता

3 मई 2022

3

2

4

9

जिंदगी में होता कोई बॉय

4 मई 2022

1

0

0

10

याद आ जाती है - कविता

5 मई 2022

1

0

1

11

तलाश कविता

6 मई 2022

1

0

0

12

दो घर है मेरे पर अपना कोई नहीं - कविता

7 मई 2022

2

1

2

13

मेरी प्यारी माँ कविता

8 मई 2022

0

0

0

14

भागता हुआ जीवन कविता

9 मई 2022

0

0

0

15

पापा की प्यारी परी कविता

10 मई 2022

3

1

6

16

मैं कर रहा हूं इंतजार! कविता

11 मई 2022

0

0

0

17

मेरी पहली कमाई कविता

12 मई 2022

2

1

4

18

हम दोनों कविता

13 मई 2022

0

0

0

19

अगर शब्दों के पंख होते कविता

14 मई 2022

0

0

0

20

अच्छी रात की नींद कविता

15 मई 2022

0

0

0

21

कविता तेरे पास

16 मई 2022

0

0

0

22

किताबें मुझे प्यारी कविता

17 मई 2022

0

0

0

23

प्यार, विश्वासघात और बदला कविता

18 मई 2022

0

0

0

24

भूतों से बात कविता

19 मई 2022

0

0

0

25

बेशकिमती है हर एक के यादों का मेला - कविता

20 मई 2022

0

0

0

26

असंभव कविता

21 मई 2022

1

1

2

27

एक शाम कविता

22 मई 2022

0

0

0

28

अपना शहर छोडकर कविता

23 मई 2022

0

0

0

29

प्रिय - भारत माता को पैगाम कविता

24 मई 2022

1

0

0

30

देर रात- कविता

25 मई 2022

3

0

0

31

इश्क तो इश्क़ है। कविता

26 मई 2022

0

0

0

32

नया मौका- कविता

27 मई 2022

0

0

0

33

खबर कितनी सच है?

28 मई 2022

2

1

2

34

स्कूल की अटूट दोस्ती कविता

29 मई 2022

0

0

0

35

जब मन उदास हो

30 मई 2022

0

0

0

36

भेदभाव कविता

31 मई 2022

0

0

0

37

अधूरापन कविता

2 जून 2022

1

0

0

38

नफरत कविता

3 जून 2022

2

1

2

39

ज़िम्मेदारी कविता

4 जून 2022

1

0

2

40

साहित्यिक कल्पना कविता

5 जून 2022

0

0

0

41

पथ का पत्थर कविता

6 जून 2022

0

0

0

42

भाग्य या मेहनत कविता

7 जून 2022

0

0

0

43

मेरा बॉस, मेरा प्यार

8 जून 2022

0

0

0

44

नफरत वाला प्यार कविता

9 जून 2022

0

0

0

45

जुनूनी इश्क कविता

10 जून 2022

3

2

0

46

लव कॉन्ट्रैक्ट कविता

11 जून 2022

2

0

1

47

विनाशकारी - कविता

12 जून 2022

0

0

0

48

कहीं धूप, कहीं छाव कविता

13 जून 2022

0

0

0

49

दूसरा प्यार कविता

14 जून 2022

0

0

0

50

ज्वालामुखी के फूल कविता

15 जून 2022

0

0

0

51

अशांत सा मेरा मन कविता

16 जून 2022

2

0

0

52

अपनापन - कविता

17 जून 2022

2

1

2

53

हमसाया - कविता

18 जून 2022

1

1

0

54

छुट्टियों के दिन कविता

19 जून 2022

1

1

0

55

घर की याद - कविता

20 जून 2022

2

1

4

56

नदी का किनारा कविता

21 जून 2022

0

0

0

57

ओट में अस्तित्व- कविता

22 जून 2022

0

0

0

58

परदेश में दिन कविता

23 जून 2022

0

0

0

59

पाँव की थिरकन कविता

24 जून 2022

0

0

0

60

अनुभव का कोई मोल नहीं कविता

25 जून 2022

1

1

2

61

मेरी उड़ान कविता

26 जून 2022

0

0

0

62

परवाह कविता

27 जून 2022

0

0

0

63

पशु प्रेम कविता

28 जून 2022

1

1

0

64

प्रेम और संगीत कविता

29 जून 2022

1

0

0

---

किताब पढ़िए

- हॉरर - भूतप्रेत

- सस्पेंस - थ्रिलर

- स्त्री विमर्श

- प्रेम - रोमांस

- हास्य व्यंग्य

- कॉमिक्स - मीम्स

- जीवनी – संस्मरण

- समीक्षा

- यात्रा वृतांत

- सेल्फ हेल्प

- बाल साहित्य

- स्वास्थ्य - फिटनेस

- इतिहास

- कानून - व्यवस्था

- प्रौद्योगिकी - विज्ञान

- पाक-कला

- व्यापार - धन

- शिक्षा

- खेल – खिलाड़ी

- डायरी

- अन्य

- अनुवाद

- विज्ञान गल्प्

- सामाजिक

- इरोटिक

- पारिवारिक

- धर्म - आध्यात्म

- शिल्प - शौक

- अपराध - जासूसी

- फैशन - लाइफस्टाइल

- ग़ज़ल

- हिंदी नाटक

- हिंदी पत्रिका

- हिंदी क्लासिक

- साहित्य और कथा

- नयी किताबें

- प्रसिद्ध किताबें

- लिस्टेड किताबें

- प्रिंटेड किताबें

- ऑडियो बुक्स

- समीक्षित पुस्तकें

- उपन्यास

- कहानी / कहानी संग्रह

- काव्य / कविता संग्रह

- पत्रिका

- जनरल बुक्स

- पुस्तक प्रतियोगिता

- सभी किताबें...

लेख पढ़िए

- नववर्ष पर कविता

- 2025 से आपकी उम्मीदें

- सामाजिक भावनात्मक शिक्षा

- 2024 की यादें

- ज़ाकिर हुसैन

- बेटियाँ और समाज

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य

- घरेलू हिंसा कानून पर आपकी विवेचना

- नारीवाद का दुरूपयोग

- सपनों का शहर

- सीरिया में तख्तापलट

- वित्तीय साक्षरता का महत्व

- वर्चुअल रियलिटी

- सर्दी की सुबह

- सफलता की सीढ़ियां

- आशाओं का टूटना

- बिना रंग की दुनिया

- बाल विवाह का अभिशाप

- संविधान दिवस

- Ipl auction 2025

- सभी लेख...