इस धरा पर पर्वतों की, श्रंखलायें और हों l

चिलचिलाती धूप में, कुछ वृक्ष के भी ठौर हों ll

हम बढ़ें बढ़ते रहें, और प्रकृति का आँचल रहे l

हो सहज जीवन की गति भी, आत्मा में बल रहे ll

प्रकृति की बिखरी छटा में, कुछ नहीं अपना मिलाओ l

सृजन कुछ ऐसा कराओ...... l

व्यक्ति में उन्माद के, बहते गरल का ताप न हो l

और लज्जा के वसन पर, दृष्टि का अभिशाप न हो ll

क्यों प्रकृति में कुछ नहीं है, व्यक्ति के अधिकार जैसा l

है नहीं कुछ भी व्यवस्थित, व्यक्ति के संसार जैसा ll

विकल मन की कामना को, और न आगे बढ़ाओ l

सृजन कुछ ऐसा कराओ...... l

बूँद कहती है गगन से, त्याग मेरा क्यों किया?

इस धरा की प्रार्थना पर, भाग मेरा क्यों किया?

इन हवाओं ने मुझे, नदियों में लाकर भर दिया l

सूखती तपती धरा ने, प्रेम मुझसे कर लिया ll

प्रलय का संदेह जागे, और न हमको बहाओ l

सृजन कुछ ऐसा कराओ...... l

मंद बहता पवन ही तो, श्वास का आधार है l

पुष्प कलियों में सुगन्धित, प्रेम का अवतार है ll

क्यों नहीं है गति नियंत्रित, बह रहा उन्माद में l

वस्त्र तन के उड़ चले हैं, वायु के संवाद में ll

लाज का आँचल समेटे, और न इसको उड़ाओ l

सृजन कुछ ऐसा कराओ...... l

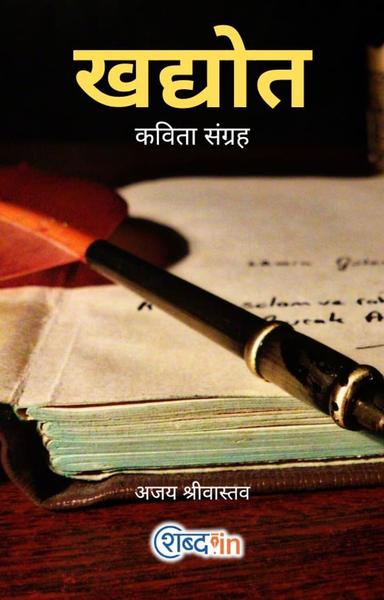

-अजय श्रीवास्तव 'विकल'